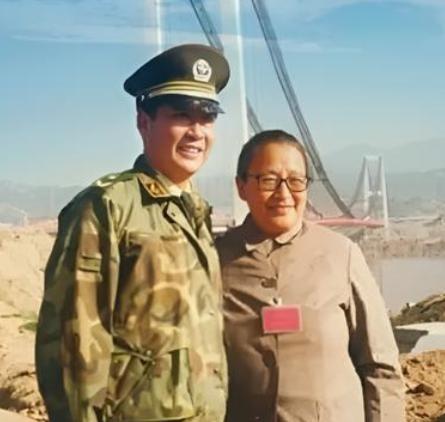

[微风]1980年,美国,一位女士正翻看来自国内的《光明日报》,不经意间,眼睛扫过一篇文章的署名,顿时,她心跳加速激动万分。 1949 年,当时吴天一 13 岁,由于家庭变故,父母打算跟随国民党部队离开大陆,但吴天一坚持要留下来读书,不顾父母的劝说和流泪挽留,最终选择独自留在国内,与家人就此分别,断了联系。 30 年来,吴若兰一直牵挂着弟弟,却始终没有他的消息,1980 年看到报纸上的署名后,她迫切想要确认这个 “吴天一” 是否就是自己的弟弟。 在当时没有互联网的年代,吴若兰只能前往中国驻纽约总领事馆寻求帮助,希望能通过官方渠道联系到对方。 通过外交渠道的协助,最终确认报纸上的吴天一正是吴若兰的弟弟,1982 年,兄妹俩在旧金山机场重逢,此时的吴天一已两鬓斑白,与家人分别三十年的他们相拥而泣,年迈的父母也见到了失而复得的儿子,激动得泪流不止。 当时正值出国热潮,美国的大学向吴天一开出了教授职位和优厚的待遇,家人也轮番劝说他留在美国,既能享受更好的生活条件,也能弥补多年来对家庭的亏欠,但吴天一拒绝了这一邀请,他表示,藏族牧民都叫他 “好曼巴”(好医生),自己走了,牧民们就没地方看病了。 吴天一还有一个塔吉克族名字叫依斯玛义・赛里木江,他的根早已扎在了新疆塔什库尔干,1958 年,吴天一从医科大学毕业,之前他曾有过朝鲜战场的经历,秉持着 “哪里需要去哪里” 的信念,在众多选择中,他毅然决定前往青海工作。 当时很多人劝他,青海海拔高、氧气稀薄,环境恶劣,可能会危及生命,但他没有动摇,这一去便扎根高原一辈子。 在青海工作期间,吴天一主要致力于高原病的研究,为了摸清高原病的发病规律和治疗方法,他付出了巨大的努力和牺牲。 他经常骑着牦牛跟随牧民深入牧区,白天收集数据、为牧民看病,晚上就在帐篷里整理研究资料,积累的笔记本摞得比人还高。 为了进行相关实验,他曾进入高低压氧舱,导致耳膜被击穿;长期在高原强紫外线环境下工作,他的眼睛患上了白内障;在野外考察和工作中,他先后经历过 14 次骨折,身上留下了多处伤痕。 多年的潜心研究让吴天一在高原医学领域取得了重大成就。他创立的慢性高原病诊断标准,被国际学术界命名为 “青海标准”,这是中国人首次在世界医学舞台上用自己的地名定义国际医学准则,打破了外界对中国人无法搞出像样高原医学的质疑。 青藏铁路建设期间,十几万建设者涌向海拔四五千米的冻土区域,高原病成为威胁建设者生命健康的重要隐患。 吴天一向相关部门立下军令状,亲自带队驻扎在工地,利用自己几十年积累的实地研究数据,制定了一套严格的卫生保障体系,在四年的工期里,十几万建设者无一人因高原病死亡,创造了人类高原建设史上的奇迹。 吴天一的奉献精神也影响了身边的人,他手把手培养的学生更登,至今仍延续着 “马背行医” 的传统,经常深入牧区为老乡看病。 在他的影响下,他的学生中有九成都选择留在高原,继续从事高原医学和医疗服务工作,2024 年,青海成立了高原医学研究中心,还设立了相关博士点,进一步推动高原医学的发展。 到 2025 年,吴天一已经 90 岁高龄,但他依然保持着规律的工作习惯,每天准时前往青海高原医学研究所上班,他表示,高原的研究工作还没有完成,还有很多关于高原病的问题需要探索。 1980 年那张《光明日报》上的署名,不仅让分离三十年的姐弟重逢,也让更多人了解到吴天一在高原医学领域的坚守与奉献。 他放弃了国外的优厚待遇,忍受着高原恶劣环境的考验和身体上的伤痛,扎根高原数十年,只为守护牧民和高原建设者的生命健康,用实际行动诠释了一名医学工作者的责任与担当。 (主要信源:原文登载于中国青年网 2021年11月15日 关于“吴天一:缺氧气,但不能缺志气!”的报道)