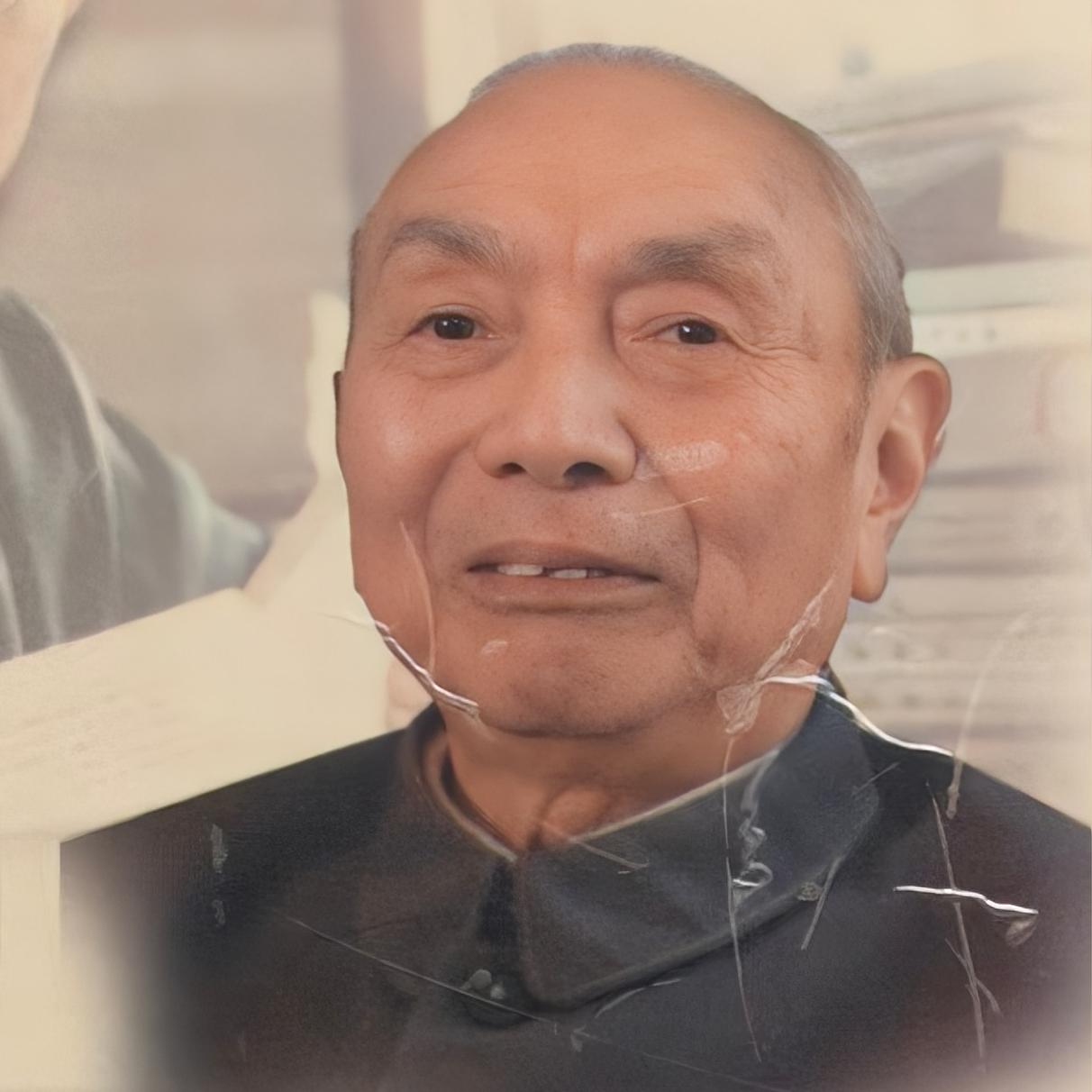

[微风]1916年,叶圣陶迎娶了未曾谋面的妻子,洞房夜,两人第一次见面,他用颤抖的手,掀开了新娘的盖头,看到眼前的一幕,他的心忍不住砰砰跳… 终于掀开红布那一刻,叶圣陶没觉得惊艳,反而心里挺踏实,眼前这位叫胡墨林的女子低眉顺眼,透着一股静气,不像他读过的那些旧式女子那么迂腐,反而有点跟他教育背景相符的聪明劲,那一刻,他感觉自己像放下了重担,那种“盲婚哑嫁”的赌局,他竟然赢了。 新婚第二天,叶圣陶就得回上海教书,胡墨林则在南通,这跟现在的“异地恋”差不多,靠的是一封封信件维系。 有意思的是,这两位老师写信时很少聊那些风花雪月,反而都是满满的“业务探讨”——胡墨林讲学校的困境,叶圣陶就寄教材过去,这种更像是“战友”的关系,比单纯的情爱更能经受住日后的考验。 到了1920年代,他们终于在上海团聚,默契已经从纸面落实到了实际生活中,家里布置得很简单,夜灯下经常是这样的画面:叶圣陶在桌上改作文或创作,胡墨林就在一旁默默磨墨、理稿。 叶圣陶给儿子取了个小名“小墨”,这点小心思藏得挺深——把妻子的名字融入孩子的乳名,这是他这个不善言辞的读书人特有的浪漫。 如果生活就这样下去,也不过是岁月静好,真正考验他们感情的是战火,1939年乐山大轰炸,把这个家逼到了绝境。 叶圣陶从成都急匆匆赶回家,看到的是被火烧伤、衣衫破碎的妻子,面对满屋大火和封死的房门,这个平时温婉的女子,竟然徒手撞开一条生路,从死神手里抢回了一家老小的性命。 叶圣陶望着焦黑的屋基,那个夜晚,他不再是那个挥斥方遒的作家,只是一个满心后怕的丈夫,在微弱的灯光下一点点为妻子清理伤口,从此不管去哪儿任教,只有一个原则:绝不分离。 逃难路上,日子苦到极点,没有裁缝铺,胡墨林就靠试错学会了做棉衣;而在无数个寒夜里,那个写下无数锦绣文章的叶圣陶,会笨拙地坐在一旁,帮视力不好的妻子穿针引线。 如果说战乱中的相守是刚烈的,那么晚年病榻前的陪伴则是一场漫长的温柔,新中国成立后,好日子刚开始,病魔却在1954年找上了胡墨林。 这时候的叶圣陶已经身居高位、公务繁忙,但他做了一个惊人的决定:把“办公室”搬到了病房旁,后来人们发现了他的一本特殊笔记,上面不是文学构思,而是满满当当的枯燥数据:体温、食量、用药时间。 每一笔记录都是他对妻子生命倒计时的抗争,甚至在妻子病情恶化时,他干脆停掉了所有的文学创作,在那段时间里,他不是教育家,不是作家,仅仅是一个不想失去妻子的男人。 然而生死大限,终究无法跨越,1957年春,胡墨林离世。 叶圣陶没有续弦,也没有消沉,他只是用一种极富仪式感的方式延续着“双人生活”,他把妻子的照片放大,挂在书桌旁,挂在床头。 每天清晨醒来,先擦拭相框,仿佛是在向她道早安,他在文章里依旧保持着冷静与理性,但所有熟悉他的人都知道,这位老人的心里始终空着那一半。 他曾劝诫子女的一句话:“活着的趣味,不在别处,只在能与深爱之人共度时光。”这种深情一直熬到了1988年。 弥留之际的叶圣陶,对守护在床边的儿女留下了此生最后一句嘱托,只有短短几个字:“不要忘记你们的母亲。” 刚揭开盖头的时候他们手忙脚乱,写到病床上的笔记时每一点都算得清清楚楚,到了生命的最后时刻还互相叮嘱,这场由旧礼教安排的婚姻最后变成了新感情最完美的样子。 信息来源:沈祖棻、叶至善主编:《叶圣陶全集》,人民文学出版社,2002年版,第3卷。