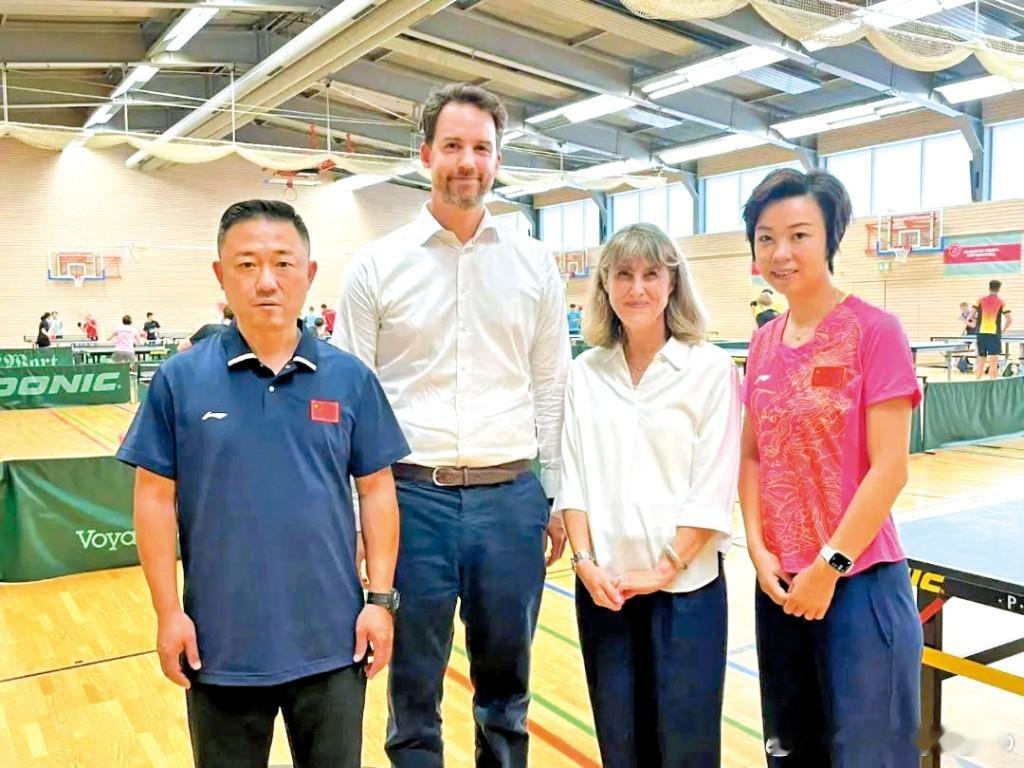

【大魔王的下半场 前中国国家队金牌乒乓球选手、中国乒乓球学院院长助理张怡宁】提及张怡宁,乒乓球迷难免想起她有「大魔王」这个标签—两届奥运会冠军、双圈大满贯得主,兼且获得十九枚世界级比赛冠军金牌的选手,她曾让不少乒乓好手铩羽而归,缔造出属于自己的盛世。如今,这位顶尖选手已脱下战袍十四年,主力照顾家庭,近年定居香港,为了子女深入学校免费当起乒乓球教练。她笑言乒乓已是「渗到骨子里」,为此她决定让自己继续保留这份热情,在内地、香港和卢森堡三地推广乒乓球,以新的角色延续与乒乓的不解之缘。如果能回到二○○九年准备退役的那一刻,张怡宁依旧会对当时的自己说「没有遗憾,该放下了,也可以放下了。」拿过十九枚金牌的世界冠军、乒坛一姐。二○○九年退出比赛,二○一一年官宣退役,张怡宁的转型之路没有纠结,只有坦然。「其实就是一种角色转换,运动生涯里该拿的成绩基本都拿了,没有留下遗憾。」张怡宁是很干脆的人,从小看她长大的教练问是否真的要退役,她仍旧坚持决定,教练也没再追问,知道她是去意已决。在张怡宁看来,无论是当选手、做海外培训,还是当义工教兴趣班,都是和乒乓球相关的事,也算是一种延续。这份坦然,源于巅峰时期的无憾——大满贯、全运会冠军等国内外顶级荣誉,早已被她收入囊中。谈起与乒乓球的初遇,张怡宁笑言当年是「无得拣」。「当时我在东单体育学校训练,可供选择的体育项目很少;体操、武术适合体形矮小的孩子,田径、排球对身高有要求,我当时身高不算矮,最后只能选乒乓球。」即使如此,她的天赋仍旧难以掩盖。’一直防守肯定不行,该进攻就要攻出去。‘图二「从小就觉得乒乓球很容易,没特别难,当时教练也说我手感好。」张怡宁五岁开始训练,十二岁进入国家队,童年时光被训练填满,但也藏着偷懒的小乐趣,「放学后,因为家长要五点半、六点才下班,不会太早来接,我就会带着小伙伴去东单公园玩一玩。现在想起来,那时候其实也挺快乐的。」回望运动生涯,最让张怡宁刻骨铭心的,不是一连串胜利,而是一次惨痛的失利。二○○○年她参加吉隆坡世界乒乓球锦标赛,这是悉尼奥运会的前奏,令她错过首次参加奥运的机会。「半决赛打得很顺利,没想到决赛会输给中华台北的徐竞。」当时的徐竞已是老前辈,张怡宁指她的技术发展在当时不算最先进,但年轻的张怡宁还是败阵。张怡宁于二○○九年与徐威结婚,两年后她亦正式退役,展开新生活。图三冲破心魔夺冠「这次输球直接让我错过二○○○年悉尼奥运会,无论是心理打击,还是面对培养我的教练,都觉得很难受。」事后她反思并与教练总结,便明白问题不在技巧,而是心态,「一是对对手估计不足,二是自己有点盲目自大。」这次教训让她彻底明白,不管对手是谁,只要上场比赛,就必须全力以赴,做好准备。在二○○四年的雅典奥运会,于女单对阵克罗地亚名将鲍罗斯(Tamara Boros)的比赛上,张怡宁终于突破长期以来的心理障碍,「比赛时因为压力太大, 明明有技术水平, 却打不出来。就算赢了球,也觉得不踏实,不像自己的风格。」当时二十三岁的她,极想获得女单冠军,深知这次奥运会失败的话,就要再等四年,加上队友马琳一比四输给瑞典老将华拿(J-O. Waldner),压力更是如影随形。虽然张怡宁已退役,但于照顾家庭之余,仍然热心培训新人。图四关键时刻,教练点醒了她,「你不觉得现在这样打球, 就是早死和晚死的问题吗?」这番话让她彻底改变打法。「比赛第一局、第二局都是十比八落后, 我就想,反正都到这个地步了,不搏一把甚么时候搏?一直防守肯定不行,该进攻就要攻出去。」最终逆转胜的她,不仅赢了比赛,更赢了自己的心魔。二十八岁选择退役,张怡宁说早就考虑清楚,「当时已经拿了两次大满贯,全运会这种国内最难打的比赛也拿过了,成绩上没有遗憾。」对于再战下一届奥运,高强度训练对她来说太累了,而女儿家的心,也开始想组织家庭。当时她认识了现在的丈夫,生活重心开始转移。二○○八年的北京奥运,张怡宁于女单以四比一战胜队友王楠,赢得金牌。图五用金牌换宝宝「你想想,我女儿在二○一二年出生,那年是伦敦奥运, 这等于是用金牌换宝宝。那么你想要金牌,还是想要第一个女儿?」退役后,她先选择好好读书,前往美国威斯康辛大学深造,同学都是各个运动范畴的世界冠军,「走进校园后,感觉特别舒服,终于能好好睡个觉了,不用再想训练、比赛的事。」但退下火线初期,张怡宁还是未能完全放松,「刚退役的时候,有次去旅行,在飞机上突然想到没带海绵、胶皮、球拍、球鞋,一下子就惊醒了。」有了孩子后,这位世界冠军又再度接受挑战,「虽然孕育了好几个月, 但小生命真正出现, 有人叫你『妈妈』的时候, 心理上还是需要接受的过程,不是看到孩子就能立刻适应妈妈的身份。」如今长女十三岁,幼子六岁,张怡宁已十分适应做妈妈了。张怡宁向港队学生代表分享如何透过体育发展个人能力。图六与乒乓缘份未断谈及现阶段的乒乓球相关工作,张怡宁坦言是责任使然,其中包括于中国乒乓球学院担任院长助理,参加集训、考核等工作。另一方面,她每年亦抽空前往卢森堡指导当地乒乓球手,推动欧洲乒乓球运动员的技术发展。「差不多一年会有三次集训,今年已是相关项目建交的第十一个年头。」她认为, 欧洲对乒乓球亦相当重视,然而到中国参加集训的机会很少,因此她坚持参与海外培训,让双方在交流中共同进步。张怡宁与卢森堡乒联教练夏澄、世界冠军闫森共同指导欧洲选手。图七在香港,张怡宁较多参加公益与义工活动,她将精力放在子女就读的学校,以义工身份当乒乓球兴趣班教练;早前亦有参加香港国际学校大潭校园全新落成的综合活动及体育中心(DCAA)揭幕礼,向港队学生代表分享如何透过体育发展个人能力。对于未来,张怡宁暂未有大计,主要是照顾家庭, 但她与乒乓球的缘份从未中断。「将来如果有机会,还是希望能做乒乓球相关的事,毕竟这是我的特长。」她最希望能够指导顶级运动员。「我说的话他们能听懂,互动性强,而且能快速看到成绩,无论输赢都有对照,这种有挑战性的工作更适合我。」至于国家级教练这一职位,她苦笑说不行。她说:「做这份工作要抛家舍业,廿四小时关注运动员,他们身体好的时候怎么调整、状态不好的时候怎么鼓励、训练量大的时候怎么安排、心理不舒服的时候怎么疏导。这份责任太重了,等于又回到以前紧张的日子,可能连觉都睡不好。」放下金牌选手身份后,张怡宁选择享受家庭生活,让子女按喜好发展,没催谷他们练习乒乓球。图八温柔妈妈 让学童轻松练球张怡宁现为校园兴趣班义工,她的教学风格与赛场上的形象大相迳庭,不要求孩子变精英,而是按学生的目标与水平调整要求。「如果是冲击顶尖成绩的运动员,比如目标是全国前八名,那我肯定按全国前八名的标准来严格要求,成绩必须放在第一位;但如果只是把乒乓球当成业余爱好、锻炼身体,那要求就会相对宽松。」张怡宁对两个孩子的教育态度也格外轻松。「我本来以为自己能当虎妈,后来发现根本做不到,不算特别严格的家长。」因为自己小时候吃了不少苦、承受很多压力,所以不愿让孩子再经历这些。她笑言,孩子偶尔打乒乓球,但更爱艺术。「现在孩子上课很多时候用电脑、平板,对眼睛不好,所以让他们玩乒乓球,既能锻炼身体,又能保护眼睛,而且不管外面刮大风、下大雨,甚至遇到八号风球,只要有车能到室内场地,就能打,很方便。」面对孩子的选择,她从不强求,「孩子有自己的喜好,就让他们往喜欢的方向发展,不一定非要像我一样打乒乓球。」但她会鼓励孩子参与校园体育活动,希望透过体育帮助孩子实现全面成长。(cr:东周刊)