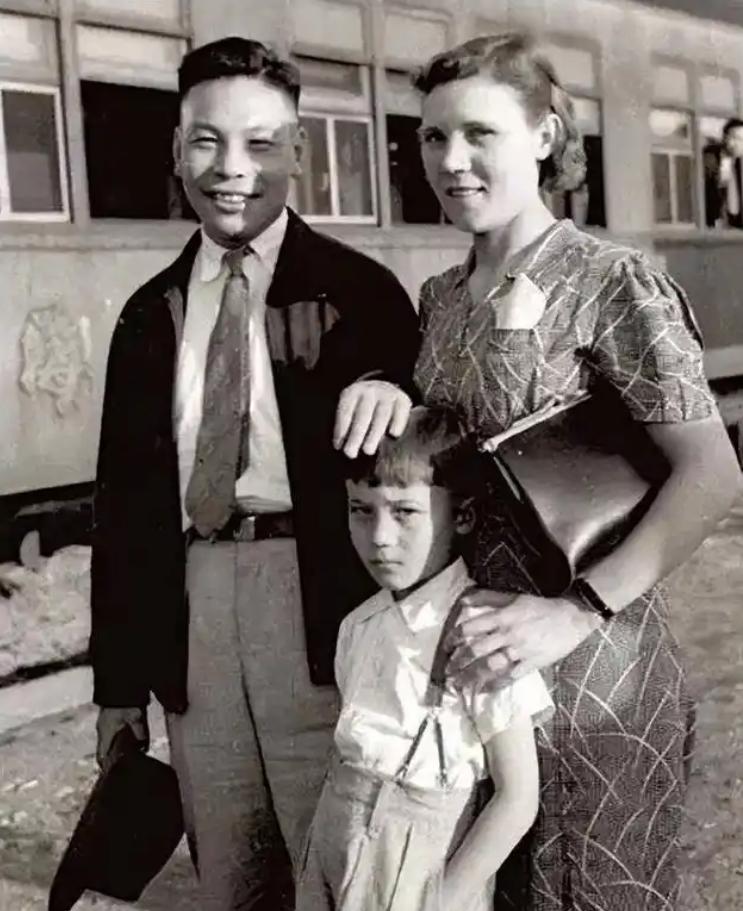

1939年,蒋经国的妻子蒋方良正在屋内行走。突然,她脱了自己的衣服,从楼上跑到楼下,兜了一圈,又噔噔噔地跑上了楼。仆人因此受到惊吓,慌忙给她披上衣服…… 台北金陵园的骨灰架前,一本俄文版《三字经》静静躺着。 书页边缘卷起毛边,夹着张 1939 年的黑白照:蒋方良抱着孩子,笑容里藏着局促。 没人能从这旧书旧照里,读懂她当年光着身子跑下楼时的绝望。 1939 年那个午后,她扯掉衣服冲下楼的举动,成了半生隐忍的开端。 1937 年深秋,上海码头的风裹着咸湿气息,吹得芬娜(蒋方良原名)怀里的女儿直哭。 她攥着蒋经国的衣角,看着周围人说的话一句也听不懂,连 “谢谢” 都不知该怎么回应。 这是她第一次踏上中国土地,还没来得及感受陌生,就被 “生存难题” 结结实实地绊住了脚。 而此时的蒋经国,正忙着应付前来迎接的亲友,没注意到妻子攥得发白的手指。 刚到奉化的第一个早晨,蒋方良就闹了笑话。 婆婆毛福梅端来一碗汤圆,她学着别人的样子用筷子夹,可汤圆滑溜溜的,掉在桌上滚了一圈。 小姑子忍不住笑出声,她的脸瞬间涨红,眼泪在眼眶里打转 —— 在西伯利亚,她用勺子吃饭从没人笑话。 那天早饭,她只喝了半碗粥,手心被筷子磨出了红印。 蒋经国晚上回来,她想诉说委屈,却只能用生硬的俄语比划,最后两人都沉默地坐着。 学中国话成了蒋方良最头疼的事。 毛福梅教她 “吃饭”“睡觉”,她总把 “吃饭” 说成 “吃苦”,惹得家人哭笑不得。 为了记住发音,她把词语写在小纸条上,贴满卧室的墙壁,连梳头时都盯着看。 家族规矩更让蒋方良感到压抑。 第一次祭祖时,她不知道要跪三次叩三次头,站在原地手足无措。 族里的长辈脸色一沉,说 “洋媳妇不懂规矩”,声音大得整个祠堂都能听见。 她僵在原地,直到毛福梅拉着她的手教她跪拜,膝盖磕在硬邦邦的蒲团上,疼得她直抽气。 祭祖结束后,她躲在房间里哭了一下午,把带来的俄文诗集翻了又翻,却找不到一句能安慰自己的话。 蒋经国回来后,只是劝她 “忍忍就好”,没提过要帮她向长辈解释。 1938 年冬天,蒋经国被派往江西工作,蒋方良的日子更难了。 她一个人带着孩子,夜里孩子发烧,她不知道该找谁帮忙,只能抱着孩子在屋里转圈。 村里的医生来看病,说的方言她听不懂,只能靠手势交流,差点拿错药。 那天夜里,她抱着烧得滚烫的孩子,看着窗外的雪,突然特别想念西伯利亚的工厂 —— 至少那里,她能听懂别人说话。 而蒋经国此时在江西,与章亚若的交往逐渐密切,书信里很少再问起她和孩子的生活。 有次孩子想爸爸,哭闹着要找蒋经国,蒋方良没办法,只能背着孩子去车站。 她不知道去江西的车几点开,也不知道该买哪张票,站在车站里像个迷路的孩子。 售票员问她去哪里,她只会说 “江西”,最后还是好心人帮她买了票。 到了江西,她没找到蒋经国,却看到他和章亚若在一起讨论工作,说说笑笑。 她默默转身离开,背着孩子走了三个小时才回到车站,脚磨起了水泡,疼得走一步皱一下眉。 回去后,她没跟任何人提起这件事,只是把孩子哄睡后,坐在床边发呆到天亮。 1940 年,蒋方良搬到重庆,本以为生活会好点,却遇到了新的难题。 重庆的夏天又热又潮,她身上起了湿疹,痒得睡不着觉。 她想买西伯利亚的药膏,可跑遍了重庆的药店都没找到,只能用清水擦洗。 蒋经国那时更忙了,有时一个月都不回一次家,回来也很少和她说话。 有次她想跟他说湿疹的事,他却打断她说 “我还有工作要忙”,然后就去了书房。 她看着书房的灯亮到深夜,心里的委屈像潮水一样涌上来,却只能咬着嘴唇不让自己哭出声。 直到 1945 年抗战胜利,蒋方良才慢慢适应了中国的生活。 她能用流利的宁波话跟邻居拉家常,会做地道的奉化芋艿头,甚至能跟着毛福梅一起祭祖,动作标准得像个土生土长的奉化人。 可只有她自己知道,那些看似轻松的背后,藏着多少个偷偷哭泣的夜晚,多少双磨破的鞋子,多少顿没吃饱的饭。 蒋经国后来看着她熟练地操持家务,曾说 “你越来越像中国媳妇了”,却没问过她 “这些年是不是很辛苦”。 2004 年,蒋方良在台北医院去世前,曾对看护说:“刚到中国的时候,我总想着回家。” 她没说出口的是,那些艰难的日子里,她不止一次想过放弃,却因为孩子、因为对蒋经国的牵挂,一次次坚持了下来。 如今,蒋方良的骨灰暂存台北金陵园,与蒋经国的慈湖陵寝隔海相望。 没人再提起她初到中国时的窘迫与委屈,只记得她是 “贤良的蒋夫人”,可那些艰难的日子,早已刻进了她的生命里,成了她一生最难忘的印记。 主要信源:(台海网——揭秘:蒋经国的妻子蒋方良裸奔的原因)