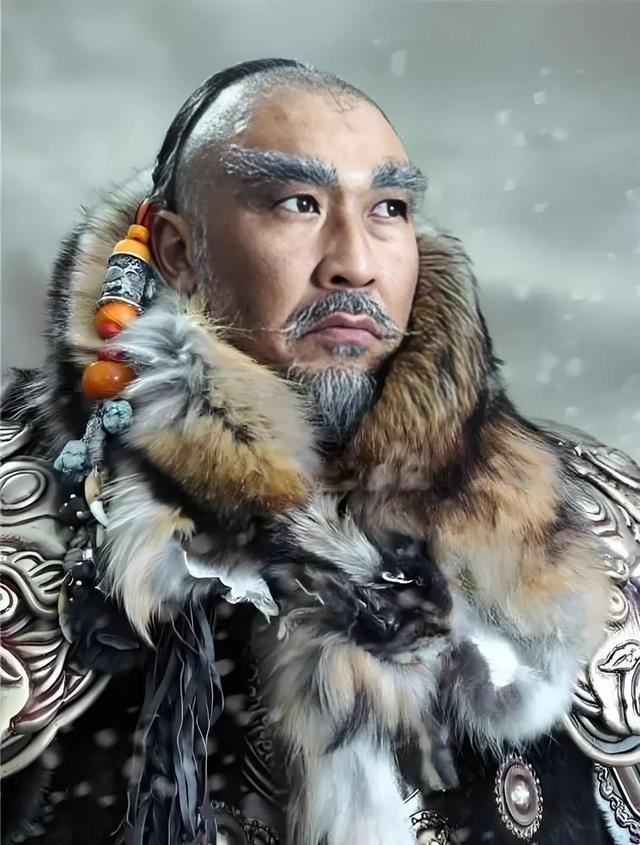

林丹汗十分蔑视努尔哈赤,他曾经致书努尔哈赤,自称为四十万蒙古国主、巴图鲁成吉思汗,而称努尔哈赤为水滨三万满洲国主。实际上在当时,随着努尔哈赤的一步步崛起,后金已经不断将自己的势力伸入到漠南蒙古地区,科尔沁、喀尔喀等尽皆臣服于后金。 这事儿得从1619年萨尔浒大战之后说起。那一年努尔哈赤把明军四路大军打得全军覆没,辽东基本落入后金手里。林丹汗坐在察哈尔草原上,看着后金一天天壮大,心里很不舒服。他是成吉思汗黄金家族的直系后裔,自认为是整个蒙古的正统大汗,手下号称四十万众,实际能打的骑兵也有十几万,远不是后金那点人马能比的。于是他写了一封国书,派人送到后金,信里直接自称“四十万蒙古国主、巴图鲁成吉思汗”,把努尔哈赤贬成“水滨三万满洲国主”。这“水滨”两个字听着就刺耳,意思就是你努尔哈赤不过是在白山黑水边上占了个小地方,顶多三万人马,敢跟我比? 努尔哈赤看了信肯定气得够呛,但他没直接撕信骂人,而是回了一封信,表面客气,实际句句带刀。回信里说元朝当年就是被明朝打跑的,你林丹汗现在跟明朝结盟拿赏银,不等于认贼作父、对不起祖宗吗?这话说得狠,一下子戳到林丹汗痛处,因为蒙古各部最恨的就是明朝把元朝赶出中原。可努尔哈赤真正目的不是骂人,而是离间林丹汗和明朝的关系——要是这俩真铁了心联手,后金在辽东就夹在中间,日子难过了。 实际上,这时候后金的渗透已经做得非常深。努尔哈赤从1610年代就开始跟漠南蒙古东部部落搞联姻、结盟,先是科尔沁部,奥巴台吉带着儿子女儿来投,努尔哈赤把女儿嫁过去,皇太极后来又把科尔沁寨桑的女儿娶进来,就是后来的孝庄太后。内喀尔喀五部本来是林丹汗的盟友,萨尔浒之后也被后金拉过去一大半。1620年代初,漠南蒙古东部的科尔沁、扎鲁特、阿鲁科尔沁、乌珠穆沁这些大部落,几乎全倒向后金。林丹汗名义上还是蒙古大汗,实际上能直接管得了的,就剩察哈尔八鄂托克和少数亲近部落,真正听他调遣的军队也就十来万,远没四十万那么夸张。 林丹汗一看东部快保不住了,气急败坏,1621-1623年几次派兵去打科尔沁和后金边境,但都打不赢。后金八旗战斗力太强,蒙古部落又不肯真心帮林丹汗,基本是象征性出点兵,仗一打就散。林丹汗越打越孤立,宗教上也出问题。他信的是红教(宁玛派),而漠南大多数部落已经改信黄教(格鲁派),后金也大力支持黄教,修庙、把赫图阿拉搞成黄教中心。林丹汗信红教这件事,让很多部落觉得他不正统,离心离德更严重。 到1626年努尔哈赤去世,皇太极上台,手腕比他爹还灵活。皇太极把归附的蒙古部落编成蒙古八旗,给札萨克爵位,赏牛羊土地,待遇比林丹汗强多了。1627年林丹汗发现东部彻底守不住,带着察哈尔主力十多万人西迁,先到宣大边外,后来又往归化城(今呼和浩特)一带走,想在西部重新拉队伍。他到西部后,用老办法强行兼并土默特、鄂尔多斯这些右翼部落,抢牧场、抢人口,手段非常粗暴,西部部落表面服了,心里恨得要死。 1632年,皇太极觉得火候到了,亲自带八旗和蒙古联军十几万西征。林丹汗在归化城附近摆开阵势,本以为西部部落会帮他打,结果大战一起,土默特、鄂尔多斯这些部落当场反水,掉头就砍察哈尔的人。林丹汗大败,只能带着几万人继续往西跑,渡黄河,过河套,一路往青海甘肃方向逃。1634年夏天,他在甘肃举水大草滩(今青海省境内)染上天花,死时才43岁。 林丹汗一死,察哈尔彻底散了。1635年他儿子额哲带着传国玉玺和几万残部投降皇太极,把林丹汗的福晋们也一起献了。皇太极拿到玉玺,等于拿到了“天命所归”的政治资本,第二年就称帝改国号大清,漠南蒙古四十九旗全部归顺。林丹汗当年那封信里嘲笑努尔哈赤只有“三万满洲”,结果十几年后,整个漠南蒙古五十来个旗、几百万人口,全成了清朝的蒙古八旗。历史就是这么讽刺,林丹汗自认黄金家族正统,结果把自己作成了清朝入关的铺路石。 说白了,林丹汗不是没实力,而是不会做人。他仗着血统高贵,对其他部落又打又抢,从来不给好处,只会高压。努尔哈赤和皇太极则恰恰相反,联姻、封赏、分化、拉拢,一步步把蒙古部落的心都收买了。林丹汗那封信写得再牛,到头来只是给自己留了个笑话——你说别人是“三万满洲”,最后人家把你四十万蒙古全收拾了。