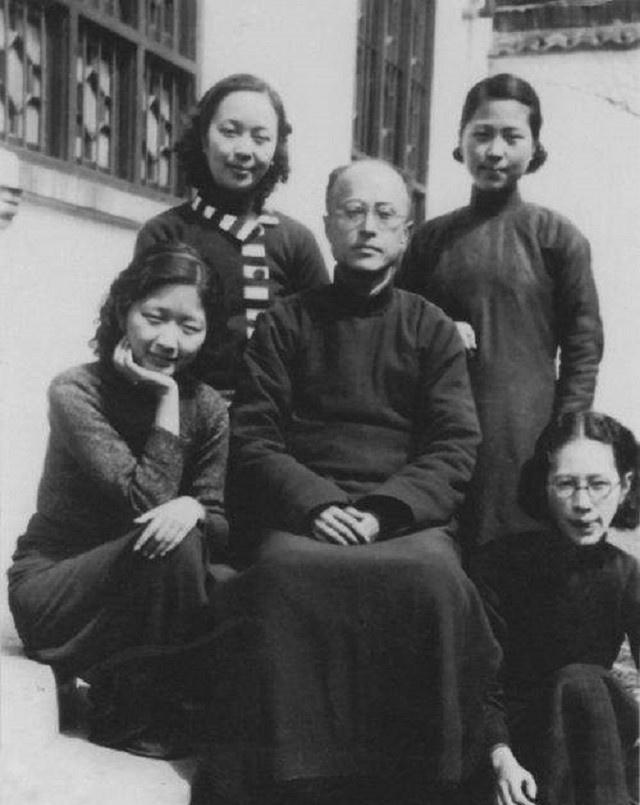

民国陆英:被骂“生育工具”的她,凭什么让叶圣陶盛赞? 扬州街头的十里红妆曾轰动全城,陆家大小姐出嫁的阵仗让围观者目不暇接。 人群里一位老太太瞥见新娘真容,随口一句感叹却成了旁人不愿提及的话。 这句“太露了,藏不住,不是长寿之相”的闲话,谁也没料到会在多年后一语成谶。 这位新娘就是陆英,她的人生确实如昙花般短暂,却在三十六年里活出了别样分量。 1885年陆英降生在合肥陆家,她的到来像给家族带来了好运,父亲的仕途一路顺遂,最终执掌扬州盐运这一肥差。 在扬州这片风水宝地长大,陆英自小便是众人眼中的美人,十岁起上门求亲的媒人就没断过。 作为传统大家闺秀,她对婚姻没有过多想法,始终相信父母会为自己挑选合适的归宿。 父亲多方考察后,将她许配给了安徽张家公子张武龄。 虽然婚前未曾谋面,但从父亲的描述中,陆英能感受到对方的儒雅博学。 出嫁那天,嫁妆从家门口一直排到龙门巷十里亭,百姓争相围观这场豪门联姻,没人把老太太的丧气话放在心上。 婚后的生活超出了陆英的期待,张武龄的温和谦逊与她脾性相投,两人把父母包办的婚姻过成了琴瑟和鸣的模样。 第二年大女儿出生,陆英曾担心张家会介意没有男丁,张武龄却安慰她男女都一样,悉心教导就能成才。 后来四个女儿接连降生,名字里都带了“儿”字,陆英才明白丈夫的用意,他希望女儿们未来能走出家门闯荡。 在那个重男轻女的年代,这样的想法十分难得。 陆英深受触动,原本她也向往过外面的世界,只是旧式教育让她只能困在深宅大院。 丈夫的支持让她在教育子女上有了更多底气,之后五个儿子的降生,让原本子孙单薄的张家变得人丁兴旺。 可随着孩子数量增多,外界开始出现非议,有人直接给陆英贴上“生育工具”的标签。 这种评价实在太过片面,真正了解她生平的人都不会这么认为。 她不仅要养育九个子女,还要打理张家庞杂的家务,这个未分家的大家族里,长辈、平辈加上下人足有数十口,每日的饮食起居、大小事务都由她一手统筹。 张武龄心疼她操劳劝她歇息,陆英却始终坚持亲力亲为。 她觉得一个只会享受的母亲,无法教出有作为的孩子。 平日里她对下人宽严相济,整个家族在她的管理下井井有条,从上到下没人不敬重她。 这种管理才能也潜移默化影响了子女,后来张允和在回忆录中提到,自己的组织能力就来自母亲的言传身教。 为了让孩子们接受更好的教育,陆英夫妇效仿孟母三迁。 先搬到上海让孩子们接触新鲜思想,开阔眼界,后来担心繁华都市会影响心性,又举家迁往苏州。 在苏州的日子里,她陪着孩子们上手工课、种植课,还让孩子们当保姆的老师,既检验了学习成果,又带动了全家的学习氛围。 张武龄为四个女儿各自准备了书房,古今中外的名著摆满书架,在这样的环境里,张家女儿们早早养成了读书的习惯。 多年后叶圣陶先生的评价印证了他们教育的成功,他说苏州九如巷张家的四个才女,谁娶了都会幸福一辈子。 1921年刚生产不久的陆英患上了牙疼,本以为是小毛病,她去医院拔了牙,没想到术后伤口血流不止。 当时的医疗水平有限,加上常年操劳和产后虚弱,医生们始终没能控制住病情。 后来有人研究认为,陆英的死因大概率是坏血病,在那个年代,这种疾病往往缺乏有效的治疗手段。 弥留之际,陆英把家里的奶妈和保姆召集到床边,每人给了二百块大洋,只求她们能把孩子们抚养到十八岁。 她看着围在身边的九个孩子,最大的不过十几岁,最小的还在襁褓中,心中满是不舍。 她想对身旁的张武龄说些什么,最终却没能留下一句告别,就永远闭上了眼睛。 1938年张武龄也因病离世,彼时战乱纷飞,九个儿女天各一方,没能陪在他身边。 五年后,孩子们才得以将父亲的灵柩迁回老家,按照遗愿与陆英合葬在合肥乡下。 阴阳相隔十几年的夫妻,终于在另一个世界重逢。 陆英的一生虽然短暂,却用自己的方式书写了价值。 她并非传统意义上只会生儿育女的女性,而是在家庭管理和子女教育上展现出卓越能力的独立个体。 那些骂她“生育工具”的人,显然忽略了她在背后的付出与智慧。 毫无疑问,陆英用三十六年的时光,成就了张家的枝繁叶茂,也养育出了对社会有用的人才。 她的故事告诉我们,评价一个人不能只看表面,真正的价值往往藏在那些不为人知的坚守与付出里。