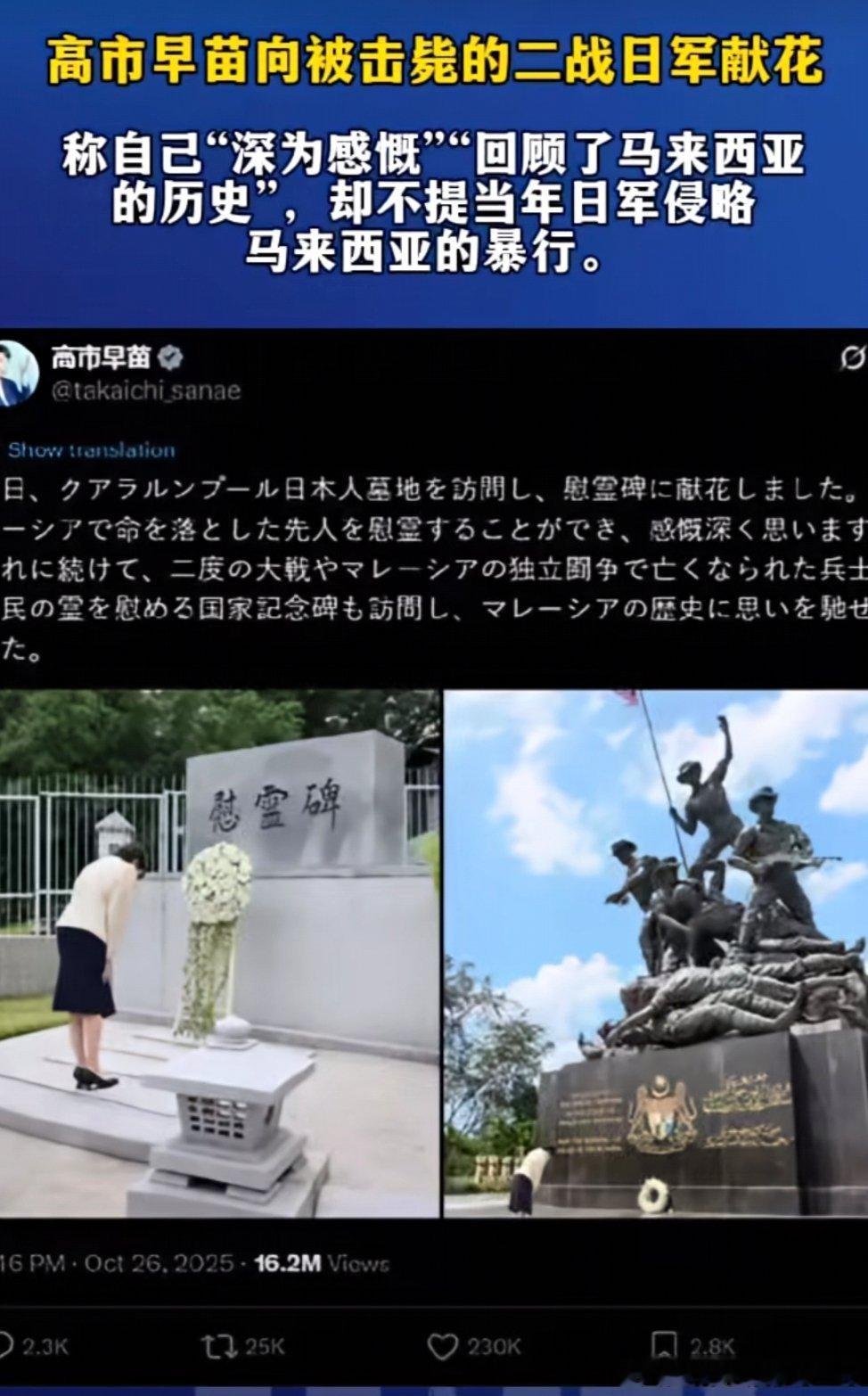

1985年,中国一高级干部访日期间,不顾多人劝阻非要去靖国神社,回国后就被中纪委开除了党籍,可他却说:我是清白的。 这位干部名叫周而复,当时担任中国人民对外友好协会副会长,同时也是知名作家,他的长篇小说《上海的早晨》在国内有着广泛影响。 1985年10月,周而复率领代表团前往日本访问,行程从10月20日一直持续到11月12日,主要是参加中日政治家书法展和新制作座成立三十五周年纪念活动,最后几天还应泛亚细亚文化交流中心的邀请,洽谈次年的文化交流计划。 泛亚中心的理事长森住和弘夫妇曾在中国第四野战军工作,对新中国的建立有过贡献,战后一直致力于中日友好事业,这次也主动提出帮周而复安排相关活动。 周而复当时正计划创作一部关于抗日战争的长篇小说,为了收集真实素材,他希望能参观一些与战争相关的场所。 在日本的最后四天,他向森住和弘夫妇提出,想要去靖国神社看看,因为很多侵华日军出发和归国时都会前往该社,他想实地观察细节,为写作提供参考。 这个想法一提出来就遭到了代表团成员和相关人员的劝阻,大家都清楚靖国神社的特殊性质,担心此举会引发不良影响。 但周而复没有听从劝阻,在一次路过靖国神社时,他和团员李海卿、女翻译张利利等人一起走了进去,从一个门进入,又从另一个门出来,期间还拍了照片,以便后续写作时查阅。 国内当时已经有明确通知,禁止相关人员参观靖国神社,只有新华社记者在经过使馆同意后才能前往。 当天回到旅馆后,中国驻日使馆的王达祥参赞特意赶来告知这一规定,让周而复等人意识到了问题的严重性。 回国之后,周而复的行为很快被上报给中央,中纪委经过调查核实,作出了开除其党籍的决定。 1985年的一天,《人民日报》头版刊登了这一消息,还配发了题为《严守外事纪律维护国格》的评论,明确指出其行为违反了政治纪律和外事规定。 面对处分,周而复始终坚持自己是清白的,他在给家人的信中解释,当时只是缺乏政治警惕性,单纯为了收集写作素材才去参观,并没有其他意图。 这一事件的影响还波及到了他的作品,中央人民广播电台当时正在播送《上海的早晨》,在处分消息公布的第二天就暂停了播出。 后来经过中央相关负责同志过问,节目得以恢复,但作者的名字被暂时删掉,直到四个月后播完都没有恢复署名。 上海电视台当时正在筹备拍摄18集电视连续剧《上海的早晨》,这部剧是根据胡乔木同志的建议立项的,剧本经过三年打磨、六易其稿,已经进入筹拍阶段,受事件影响也被迫暂停,直到1988年秋冬季节,在中央领导的批示下才重新启动拍摄。 1999年,山西青少年报社主办的《山西青年》杂志发表文章,除了提及周而复参观靖国神社的事情,还指控他在日期间有其他违反外事纪律的行为。 周而复认为这篇文章损害了自己的名誉,向法院提起诉讼,要求报社公开道歉并赔偿精神损失10万元。 经过审理,北京市海淀区人民法院一审判决认定,文章中关于周而复所犯错误的描述与事实相符,没有构成名誉侵权,驳回了他的诉讼请求。 周而复真的是单纯为了写作素材吗?从他的经历来看,“特殊时期他曾受到批判,下放农村劳动多年,平反后重新投入工作,对写作有着极高的热情,想要通过实地考察提升作品真实性的想法或许是真实的。 但是作为一名高级干部,他理应清楚靖国神社的政治敏感性,更应该遵守国家的外事纪律和相关规定。 当时的中国,对于涉及日本军国主义历史的问题有着明确的立场,靖国神社供奉甲级战犯的行为本身就是对亚洲受害国人民感情的伤害,在国家纪律和民族情感面前,这样的理由显然站不住脚。