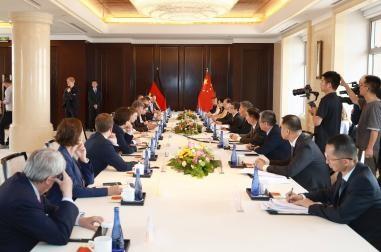

德财长人还在中国,就威胁中方:解决不好这件事,欧盟将采取行动 德国财长克林拜尔这次访华,原本被外界视为一次“救场之旅”,结果还没离境,话就先硬了起来。他站在北京的土地上,接受英国媒体采访时公开放话:如果中方不解决产能问题,欧盟将不得不采取行动。从表态地点到语气内容,都让人一时分不清这到底是来求合作的,还是来下通牒的。 他的这番表态是一次有节奏、有铺垫的政治表达,要知道,就在几个小时前,中德双方刚刚签了份27项共识的联合声明,谈到了供应链合作、绿色能源转型、市场准入问题。场面上看是握手言和,背后却藏着不少火药味。 欧盟早就盯上中国在新能源汽车、光伏板块的出口能力。欧洲内部的一部分产业确实感受到冲击,一些中小制造商甚至直接退出了市场。 德国媒体《明镜周刊》就披露,巴伐利亚一家中型电池企业在过去一年里订单锐减六成,负责人直言“被中国卷死了”。这些声音迅速传导到布鲁塞尔,欧委会的贸易部门开始频繁提案,准备“反倾销”或“反补贴”调查。 特别是在电动车和太阳能板块,中国的出口份额已经逼近欧洲本土市场的警戒线。这不是产能过剩,而是欧洲效率不够。中国商务部多次强调,真正让欧洲企业难以竞争的,是自身的高成本、低效率,而不是中国的“廉价倾销”。中方认为这是全球市场规则下的正常竞争,欧洲的问题,不能甩锅中国产能。 这种争论的核心是双方在全球制造链中位置的错位,欧洲走的是高成本、高附加值路线,中国靠的是规模化和供应链完整度。当欧洲产业升级滞后,面对中国制造的压迫感自然更强。 克林拜尔这次来中国,还有一个重要议题,就是芯片,中方叫停了安世半导体在华工厂的部分芯片出口。德国方面很快感受到压力,宝马和大众的部分生产线出现短暂停工,德国汽车工业联合会甚至专门开会研究应对策略。 德国的汽车、电气、自动化产业链对高端芯片的依赖极高,一旦断供,连带影响的是整个经济的基本盘。 克林拜尔在谈判桌上表现出的“求稳”态度,说明他对这点心知肚明。但很快他又在媒体上释放强硬信号,这种“台上握手、台下踢脚”的操作,实在让人摸不透其真实目的。 联合声明签得体面,但克林拜尔话锋一转,又表示德国将推动欧盟加快多元化供应链的建设,减少对中国的依赖。这种一边谈合作、一边提“脱钩”的表态,本身就充满了矛盾。 中方对此显然也有所察觉,回应十分审慎,不反对合作,也不接受施压,强调一切按程序来,关键技术的审批权掌握在自己手里。 值得注意的是,克林拜尔并不是第一次访华。他过去几年已经来过七次,对中国的政策、市场、官场逻辑都不算陌生。但他这次的发言方式,明显带有火药味。 不少中小企业协会、地方政府代表都表示,不应该把对华政策变成意识形态斗争。他们担心的是,一旦中德经贸关系持续紧张,最先受伤的就是德国本地工厂和就业岗位。但这些声音,在联邦政府层面,并没有产生实质影响。 欧洲一边喊着“去风险”,一边又靠中国的供应链维持运转,这就是现实的矛盾。德国尤其典型。汽车领域需要中国市场,绿色能源离不开中国产品,芯片供应又受制于中方审批。 如果说过去的中德关系像是一部合作为主的商业剧,那么现在的剧情已经变成了政治悬疑片。表面握手,背后设局。这不仅是中德之间的博弈,更是整个欧盟在全球格局中重新定位自身的一次尝试。 克林拜尔的这次访华,像是一次压力测试,试探中方底线,也在试探自身话语权的边界,这是一次关于未来合作模式的政治预演。 参考资料: 看看新闻:德国副总理兼财长访华 中德关系能否“多云转晴”?