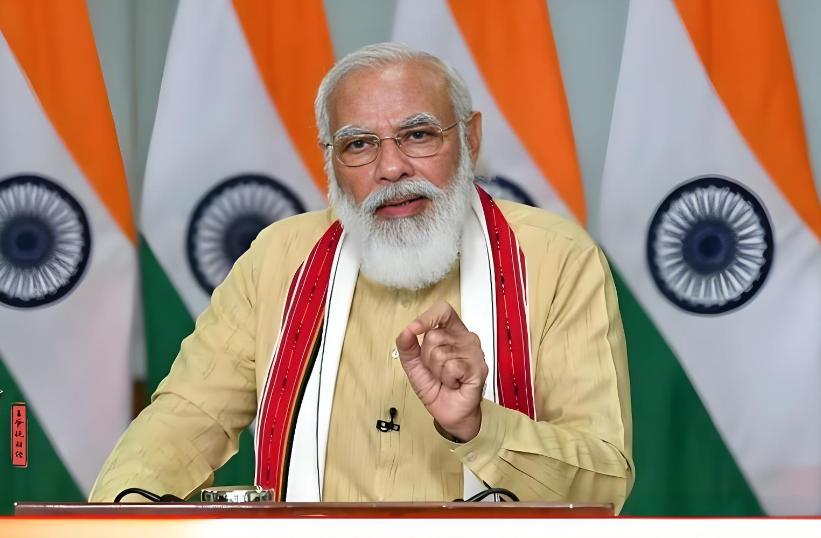

新加坡国务资政李显龙,罕见地把中国、印度和新加坡的关系摆到台面上说了个明白。他直言中国受老龄化影响,未来经济可能“慢下来”,而印度则因为年轻人口多,有望后来居上。这一席话,不是随口一说,而是他多年政坛经验和一手数据支撑下的判断。 先看中国的老龄化,哪是 “慢下来” 那么简单 现在中国 65 岁以上老人都超 2.2 亿了,街上的智能养老设备比便利店还常见。但老龄化没拖后腿,反倒催出了新商机 —12.8 万亿元的养老市场里,智能轮椅、远程问诊、旅居养老火得发烫,去年康养产业增速比整体经济快了 10 个百分点。 更关键的是,人口红利退潮后,中国直接踩上了 “科技油门”:新能源汽车一年卖 1300 多万辆,全球每两辆就有一辆是中国造;光伏板、锂电池的全球份额超 7 成,高端制造的 “含金量” 越来越足。 说白了,中国不是 “慢下来”,是换了条更稳的赛道,从 “拼人数” 变成 “拼技术”。 再看印度的 “年轻红利”,看着热闹实则满是坑。 印度人口刚超 14 亿,一半人都不到 28 岁,按说该是劳动力的 “黄金时代”。可现实是,1.2 亿年轻人找不到工作,大学毕业生失业率飙到 40%。为啥?工厂里缺会操作精密设备的技工,工地上缺有经验的施工队,高端岗位缺能搞研发的人才,反而低薪的体力活挤破头。 最要命的是基建拖后腿:孟买港卸个集装箱要 3 天,中国宁波港半天搞定;从德里到孟买的货运火车,时速还没电动车快,运输成本比中国高 3 倍。想承接产业转移,可连最基本的物流都跟不上,年轻人口反倒成了 “甜蜜的负担”。 李显龙嘴上捧印度,心里却门清 — 新加坡的饭碗,还得靠中国。 新加坡弹丸之地,594 万人里 17% 是老人,生育率全球最低,自己都面临人口危机。它每年要引进 3 万多技术移民,60% 都来自中国,毕竟中国工程师、程序员的能力,在全球都是硬通货。 贸易上更离不开中国,马六甲海峡六成货船是为中国运货,去年新加坡对华转口贸易额超 3000 亿新元,占了总贸易的近三成。 可它又怕中国太强打破平衡,转头给印度递橄榄枝,一年跟印度搞 11 次联合军演,允许印度军舰用自己的海军基地,说白了就是 “两边下注”,想靠制衡保住自己的枢纽地位。 但新加坡的小算盘,早就被产业链戳破了。 印度喊着要 “替代中国”,搞了个 “生产挂钩激励计划”,想吸引外资建厂。可 2024 年数据显示,印度汽车零部件本地化率才 38%,芯片、电池材料还得从中国进口。中国企业去印度建厂,只是把组装环节挪过去,核心技术、供应链主导权还攥在手里,本质是 “产业链外溢” 不是 “转移”。 新加坡本想靠印度分流货运,结果中老铁路、中泰铁路一通车,中国和东南亚直接贸易额年增 18%,新加坡港的集装箱吞吐量反而降了 4.2%,转口生意被抢了不少。 其实李显龙的发言,根本不是 “预测未来”,而是 “喊话各方”。 喊给西方听:别光盯着中国,印度有潜力,赶紧来投资;喊给中印听:新加坡是重要枢纽,你们得重视我;喊给新加坡自己人听:我们在大国之间找到了位置,放心。 可他忘了,现在的世界早不是 “非此即彼” 的博弈,中国需要印度的市场和原材料,印度需要中国的技术和供应链,新加坡需要中印的贸易和合作,三国早就绑在一条船上了。 李显龙把三国关系摆上台面,看似说透了,实则没说到根上。真正决定未来的,不是谁年轻谁年老,而是谁能把自己的优势用到位,谁能放下偏见搞合作。 毕竟在全球化的今天,没有谁能独善其身,互相搭台才能好戏连台。

![当年不仅仅印度没想到,我们也没想到[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/17090065800432403725.jpg?id=0)