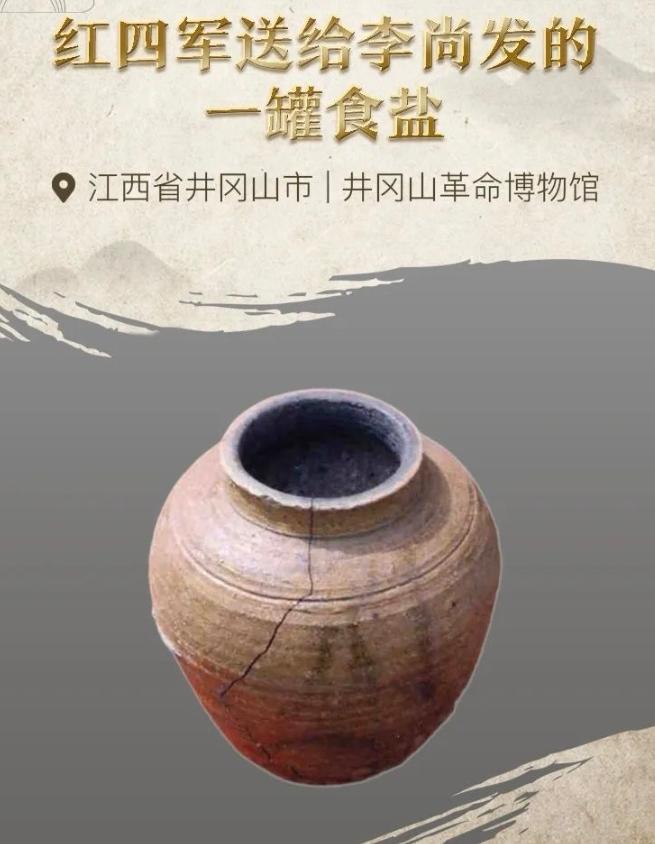

1928年,井冈山一个老农给红军煮了一大锅白米饭,饥饿的战士们狼吞虎咽,班长吃了两口,连忙大喊:“这饭味道不对,有问题!” 1928年2月,国民党军队对井冈山革命根据地实施竹篱笆封锁政策,妄图通过经济封锁扼杀红色政权,敌人在通往山区的各个要道设立关卡,严查进山物资,尤其是食盐、药品、布匹等必需品,违者格杀勿论。 这种封锁造成的后果是灾难性的,根据红四军医院当时的不完整统计,超过30%的战士出现不同程度的浮肿症状,这种被称为淡食病的缺盐症,让战士们四肢无力、头晕目眩,严重影响了部队的战斗力。 茨坪村的李尚发家住进了一个班的红军战士,看着这些比自己儿子大不了几岁的年轻人,每天拖着浮肿的身体训练作战,李尚发心如刀绞。 他的妻子患有肺痨急需营养补充,家中仅存的2斤真盐是亲戚冒死从山下带进来的,原本打算给妻子调养身体,可眼看着战士们日渐虚弱,他陷入了痛苦的抉择。 村里其他人家也面临同样的困境,有的选择将盐深埋保存,有的偷偷分给最亲近的红军战士,还有的干脆全部上交给部队,李尚发思虑再三,决定拿出一半真盐为战士们做一顿像样的饭菜。 那天李尚发趁战士们出操训练,悄悄在米饭里撒了些许食盐,心想让这些为穷人打天下的子弟兵吃顿有滋味的饭。 没想到刚开饭不久,班长就察觉出异常,这位班长早年在湘南当过盐贩,对各种盐的味道极其敏感,他尝出米饭里不是苦涩的硝盐,而是纯正的海盐味道,立即警觉起来,在班长的追问下李尚发不得不道出实情。 班长得知真相后立即召集全班战士,郑重地对李尚发说:老乡,您的心意我们领了,但红军有铁的纪律,不能让百姓为我们做出这样的牺牲"随后,班长不仅将剩余的盐全部归还,还请来军医为李尚发的妻子诊治,并从部队有限的药品中拨出一部分给她治病。 红军在村里建立了军民互助组,组织大家共同应对封锁带来的困难,他们改进了制作代用盐的方法,将竹子烧成灰,用水浸泡过滤后熬制,虽然味道依然苦涩,但减少了有害物质,同时红军还教村民识别可食用的野菜,扩大食物来源。 1929年1月,为打破敌人的第三次会剿,红军主力被迫撤离井冈山,向赣南闽西转移,临行前班长找到李尚发,从怀中掏出一个油纸包,里面是部队特批的一斤真盐。 班长说:这是全班战士的心意,感谢您一家对我们的照顾,请您收下,等我们打回来的那一天,一定让乡亲们都能吃上便宜的好盐。 红军走后白色恐怖笼罩井冈山,李尚发知道自己曾掩护红军的事瞒不住,必须躲进深山,临走前他将这包盐装进陶罐,用桐油纸层层包裹防潮,外面撒上石灰防虫,然后在屋后山坡上挖了个深坑埋藏起来。 此后的二十年里,李尚发曾三次迁移埋藏地点,1930年国民党军队搜山,他连夜将陶罐转移到山涧边的石缝中,1934年土匪横行,他又将陶罐藏到祖坟旁的大树下。 1942年日军扫荡,他把陶罐沉入村口的水塘底,每一次转移都险象环生,但他始终坚信,总有一天红军会回来。 1949年8月,井冈山解放的消息传来,李尚发激动得一夜未眠,他小心翼翼地挖出陶罐,打开层层包裹,里面的盐依然洁白如初。看着这罐守护了二十年的盐,他百感交集。 1950年,当年那位班长的战友专程来访,告诉他班长在长征途中英勇牺牲的消息,李尚发抱着陶罐痛哭失声。 1968年,李尚发将这罐盐捐赠给井冈山革命博物馆,编号革博藏字1968-23号,如今,这个普通的陶罐静静地陈列在展柜中,向每一位参观者诉说着那段艰苦卓绝的岁月。 它不仅是一罐盐,更是军民鱼水深情的永恒见证,是中国革命从苦难走向胜利的缩影。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!