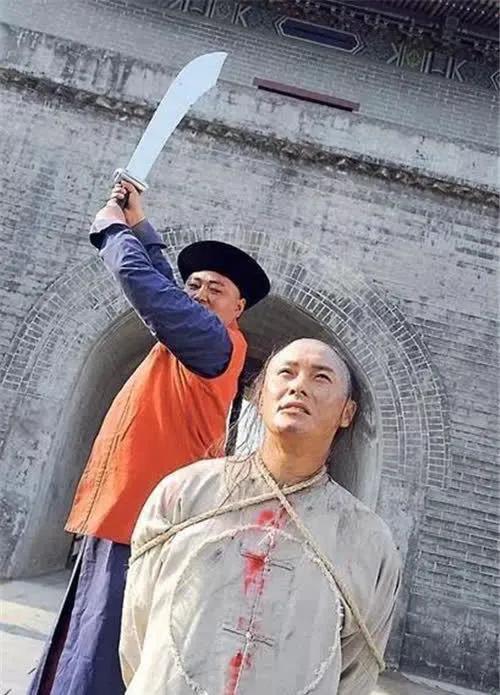

在古代,午门并非斩首之地,为何影视剧却总说“拉出午门斩首”? 每次看古装剧里太监尖着嗓子喊 “推出午门斩首”,我都替编剧捏把汗。这要是真在故宫午门前砍头,估计皇帝得连夜找风水先生重算龙脉。毕竟紫禁城的正门午门,论功能更像 “皇家会客厅”,兼着 “大臣体罚室”,唯独和刑场不沾边。 这事得从明朝正德十四年说起,那年朱厚照非要下江南选妃,130 多个大臣集体跪在午门外哭谏,结果皇帝大怒,当场扒了他们裤子打板子。您猜怎么着? 11 个人直接被打死在御道东边的砖地上。这事儿在《明实录》里记得清楚,当时午门广场血流成河,老百姓隔着金水桥都能听见惨叫。比这更惨烈的是嘉靖三年的 “大礼议” 事件,嘉靖帝要给生父追封皇帝名号,229 名大臣跪在左顺门哭骂抗议,最后 180 多人被拉到午门廷杖,17 人当场毙命,尸体直接用草席拖出广场,那场面比杀头还吓人。 可千万别把廷杖打死和斩首混为一谈,午门从建成那天起就没设过刑场。作为紫禁城的 “门面担当”,这地方讲究得很,永乐十八年建成后,一直是皇家举行盛典的地方。 每年腊月初一要在这儿颁次年的历书,叫 “颁朔之礼”;打了胜仗要在这儿办 “献俘礼”,康熙、雍正都曾亲自登临午门,接受战俘跪拜。 午门的五个门洞也有严格规矩,中间那扇只有皇帝能走,皇后大婚时能进一次,状元、榜眼、探花金榜题名后能走一回,连亲王大臣都得走两侧偏门,这么庄严的地方,怎么可能用来砍头?要是真在这儿溅上血污,下次举行盛典时文武百官对着血迹行礼,岂不是成了笑话。 再说古代行刑讲究 “刑人于市,与众弃之”,得选在人多的闹市才有警示效果,皇宫门口哪符合这规矩。明朝的正式刑场在西四牌楼附近的 “西市”,专门处置官员罪犯,兵部尚书于谦保卫北京有功,却被英宗复辟后以 “谋逆” 罪斩于西市,那天京郊妇孺全来送行,哭声压过了刑场的锣鼓。 明末袁崇焕被皇太极施反间计诬陷,也是在西市被凌迟处死,不明真相的百姓还争着买他的肉泄愤,这场景要是放在午门,估计没等行刑,锦衣卫就得先把围观群众全抓了。 到了清朝,刑场又挪到了宣武门外的菜市口,戊戌变法的 “六君子” 就在这儿遇害,监斩官还特意在旁边的西鹤年堂药店门口搭棚子歇脚,连刽子手喝的壮行酒都是药店提供的,要是换在午门,借十个胆子也没人敢在皇宫门口摆这种阵仗。 影视剧爱说 “午门斩首”,说到底是抓准了观众的认知心理。午门这三个字自带皇家威严,一说出就知道是皇帝下的命令,比说 “拉到菜市口砍了” 更有冲击力。 而且老百姓哪儿分得清廷杖和斩首的区别,只知道午门那地方经常有大臣被打得血肉模糊,传着传着就从 “午门打死人” 变成了 “午门斩死人”。明朝史料里光记载的午门廷杖就有十几次,打死的大臣不下百人,这些血腥场面经过民间艺人添油加醋,慢慢就成了 “午门斩首” 的传说,编剧们顺手拿来用,根本不用额外解释背景,观众一听就懂。 更关键的是戏剧冲突的需要。皇帝在太和殿发怒,转身喊一句 “推出午门斩首”,太监抬腿就能把人拖出去,整个过程干净利落,要是真按史实说 “押赴西市待秋后问斩”,剧情节奏得慢半拍。 再说午门的 “五凤楼” 造型气势磅礴,犯人跪在广场上显得格外渺小,镜头一拍就有皇权碾压的视觉效果,哪像菜市口周围全是菜摊,拍出来满屏烟火气,哪还有皇家刑罚的威严。有些编剧甚至连朝代都懒得分清,明明唐朝没有午门,照样让太监喊 “推出午门斩首”,反正观众只认这个符号,谁还真去翻史书较真。 还有个有意思的点,古代行刑要讲 “天时”,非得等秋天霜降之后才动手,叫 “秋后问斩”,说是顺应天地肃杀之气,哪能像影视剧里那样说斩就斩。而且砍头得经过刑部、大理寺、都察院三司会审,重要犯人还得皇帝朱笔勾决,一套流程走下来少则半个月多则半年,哪能刚犯事就拉到午门开刀。就说清朝的肃顺,辛酉政变后被定罪,从下狱到押赴菜市口斩首,中间隔了整整十天,要是按影视剧的套路,早该在午门砍八回了。 说到底,“午门斩首” 就是个被影视剧放大的历史误会。午门真正的 “血债” 都来自廷杖,那些被打死的大臣没挨过刀,却让午门背了几百年 “刑场” 的黑锅。 编剧们图省事、求效果,捡了这个流传甚广的说法反复用,久而久之,连真正的历史都快被人忘了。要是明朝的皇帝地下有知,知道自己用来彰显威严的午门,成了影视剧里天天砍头的地方,估计得气得从棺材里爬出来,把那些编剧拉到午门广场,也尝尝廷杖的滋味。