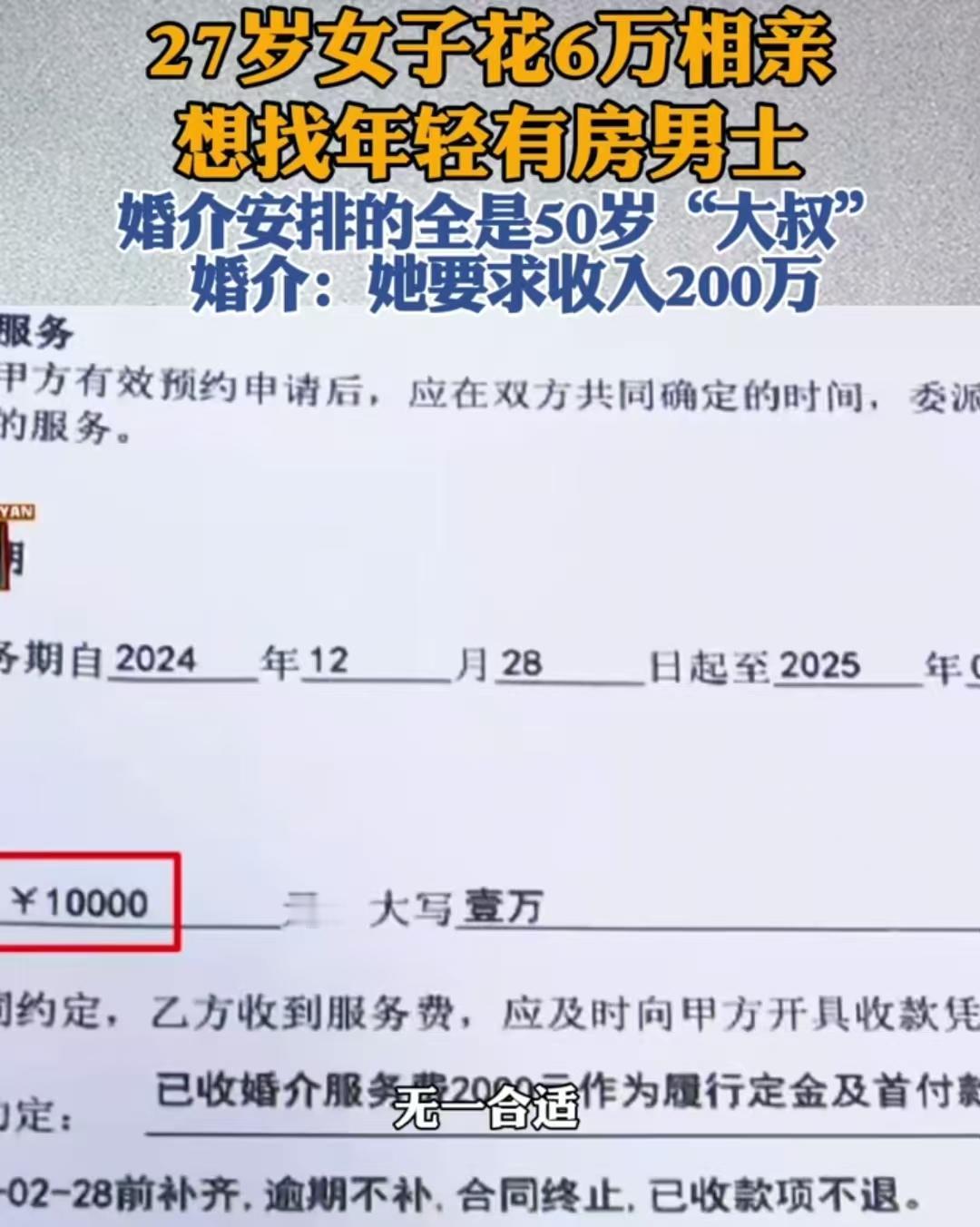

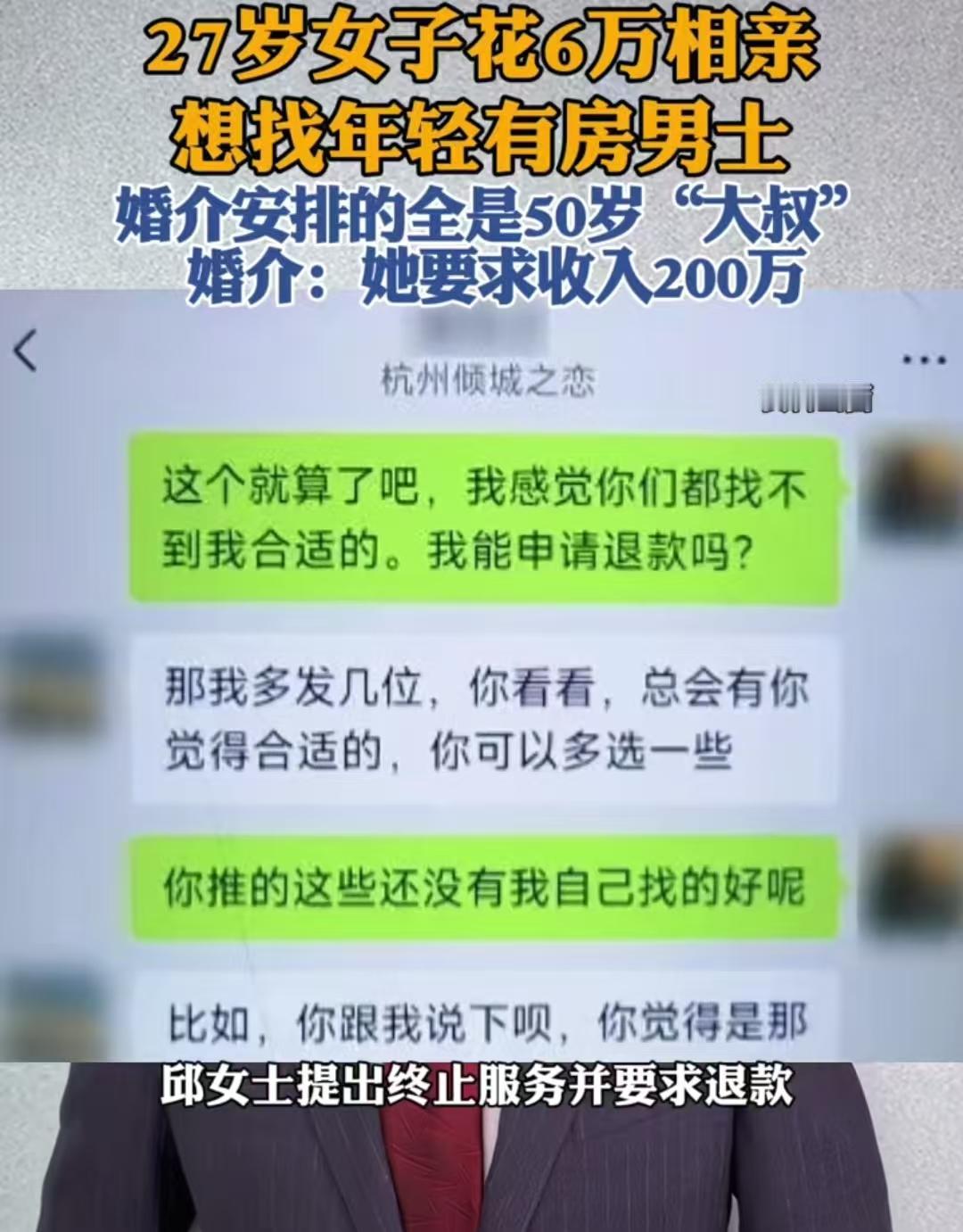

“童话故事看多了?”杭州,27 岁女子花 6 万相亲,想找年轻有房男士,可婚介公司安排的全是 50 岁“大叔”!女子认为自己被欺骗,要求退款!婚介公司:“她要求年收入 200 万,年轻男人有几个能达到这个收入?” 杭州有位27岁的女士,姑且叫她邱女士,最近心里那个堵啊,就像是被人在大冬天迎头泼了一盆冷水,这事儿还得从她那几笔“狠心”的消费说起,这不仅仅是简单的相亲找对象,更像是一场孤注一掷的“改命”投资。 邱女士对自己的条件挺有自信,觉得自己长得漂亮,这便是最大的底牌,有了这个底气,她给未来伴侣画的画像也相当具体且硬核,男方得在杭州有房有车,工作必须稳定,最重要的硬杠杠是年薪得达到200万。 当然除了钱和房,她对另一半的皮囊和年龄也有要求,她想要的是那种年轻有为的类型,年龄差不能超过10岁。 为了这个目标,她把自己辛苦积攒下来的积蓄都掏出来了,就是为了寻找一个能让她依靠的所谓“优质港湾”。 有人可能会觉得,这那是相亲啊,这简直是用六万块钱的本金,试图去撬动一个价值200万年薪外加房车资产的巨大杠杆。 在外人眼里,这无疑是一次高回报但极低成功率的风险投资,但在当事人的心里,这是一场理所应当的等价交换。 这场“交易”最早开始于去年12月,当时她先是交了一万块钱,算是试了试水,机构也是按流程给她安排了约见,那是第一轮,见了三位男士,结果可想而知,并不符合她的心意,毕竟200万年薪且年轻的男人,在茫茫人海中本就凤毛麟角。 按理说,第一轮没成,应该冷静思考一下这个标准是否切合实际。但婚恋市场的套路往往是“加注”,一看初级服务满足不了,销售的话术紧接着就来了:您得多交钱,钱交得越多,我们介绍的资源就越顶级,甚至承诺匹配人数都不设限。 于是在这个巨大的诱惑下,今年5月份邱女士又签了一份更“豪华”的合同,这一次她大手笔追加了5万元,合同期签了两年,这一共六万块砸下去了,心里的期待值自然也被拉到了满格,满心以为这下总能见到“真命天子”了。 现实很快就给了她当头一棒,钱是到位了,服务也看似升级了,机构确实又给她安排了三位男士,但当她满怀期待地去见面时心态彻底崩了,坐在对面的男嘉宾不是风度翩翩的青年才俊,而是清一色的四五十岁的中年人。 这六位男士里,居然有好几个都是50岁左右的“大叔”,这一刻她感觉自己不仅是被骗了,更是受到了一种难以言喻的冒犯,她花了大价钱想找个年轻有为的伴侣,结果对方给推过来的全是“父辈”年纪的人。 这事儿搁谁身上都受不了,邱女士也是忍无可忍,直接找了调解员上门要个说法,态度很坚决:终止服务,退钱,她觉得自己作为消费者的权益被彻底践踏了,这钱花得太冤枉,原本是买希望的,结果买来了一肚子气。 面对找上门来的邱女士和调解员,婚介所的刘经理也倒了一肚子的苦水,这位经理后来才说了句行业里的实话:在如今这个环境里,一个年轻人单靠自己打拼,想要达到年入200万的水平,那个概率简直微乎其微。 机构的逻辑其实很冷酷但也现实,在这个收入阶层里,能够满足高收入、有房有车且工作稳定这些“硬指标”的男性,年龄普遍都偏大,这是财富积累的自然规律,不是交几万块服务费就能逆转的物理时间。 刘经理觉得机构也很为难,他们确实按照收入标准去找人了,但邱女士偏偏看不上这些“叔叔”辈的成功人士。 一边是客户对“年轻多金”的执着幻想,一边是市场上“多金必老”的残酷现实,这就成了一个解不开的死结。 这种错位本质上是客户需求画像与市场供给画像的严重断层,有的网友说得挺扎心,那些真的年轻帅气又年入200万的男人,现实中哪还需要来婚介所付费找对象?他们的身边恐怕从来就不缺优秀的异性。 经过这一番折腾,双方在调解现场也是僵持不下,机构起初是拒绝退款的,毕竟服务流程确实走了,人也安排见了,但在舆论和调解的压力下,最后双方还是表示愿意坐下来单独协商处理这个退费的问题。 这件事其实折射出了当下很多人在择偶上的焦虑与迷茫,在这场以金钱为媒介的博弈中,年轻人很容易在各种标签和数字指标中迷失,把婚姻看作了一场可以精准定制的数据匹配,却忘了最基本的概率法则。