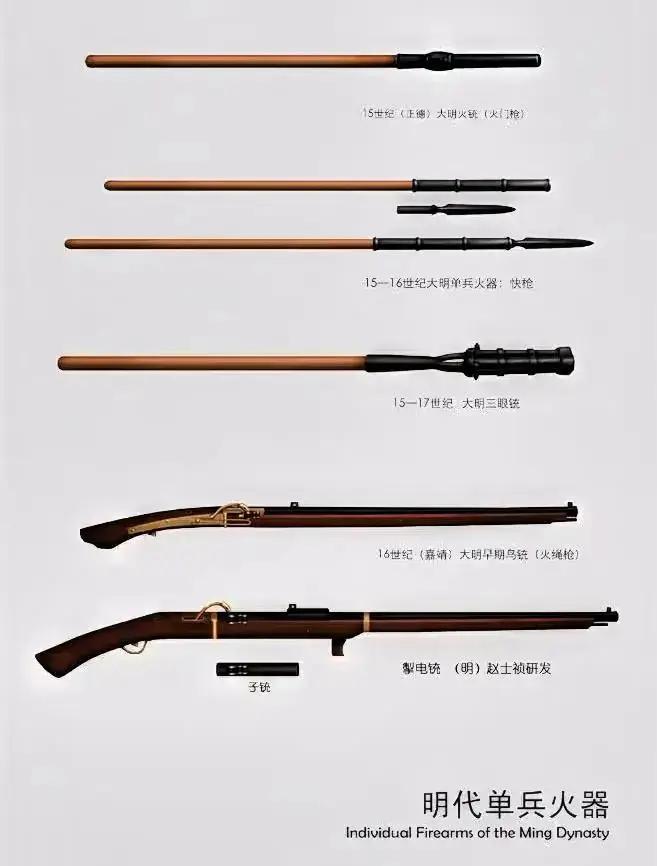

明朝建立之初,中国火器还保持着世界先进水平。朝廷已经拥有铜火炮、火枪和燃烧爆炸罐等热兵器。明成祖朱棣甚至在1410年组建了神机营——这是全球第一支完全使用火器装备的部队,比西班牙的火炮兵早了一个世纪。 十五世纪成为东西方命运的转折点。当西方在文艺复兴后迎来科学蓬勃发展时,明朝却受制于绝对君权和单一农业思维,科技创新被局限在少数工匠范围内,连冶金技艺水平都比不上宋代。1492年哥伦布发现美洲后,葡萄牙人迅速填补了郑和下西洋后明朝主动放弃的海洋空间。 1522年,明朝水师在香港屯门附近与葡萄牙舰队爆发海战。明军首次直面西方火器的威力,虽然凭借人数优势逼退对手,但武器差距已显而易见。葡萄牙战舰上的火炮射程远、精度高,让明朝官员深感震惊。 有识之士迅速行动。1520年,广东按察使汪鋐收到一份关键情报:东东莞县白沙巡检何儒在葡萄牙船上遇到熟悉西洋铸炮技术的中国船员杨三、戴明等人。 汪鋐立即策划技术引进,通过何儒秘密联络这些船员,最终成功获取葡萄牙火器制造图纸。明朝由此仿制出“佛郎机铳”和“蜈蚣船”,在后续战役中击败葡萄牙人。 这种借鉴学习的故事在明朝不断上演。1548年,明军在抗倭战斗中缴获日本“铁炮”,戚继光等将领立即组织仿制,很快开发出单兵使用的“鸟铳”,其性能已接近同时期西方步枪的水平。 万历末年,明朝又从荷兰引进“红夷大炮”(后改称红衣大炮),这种重达三千斤的巨炮“能洞裂石城,震数十里”,很快成为明军主力装备。 明朝工匠在模仿基础上还有创新。至崇祯三年(1630年),明朝仿制的大中小型红衣大炮已达400余门,还自主研发了迅雷铳(五管火绳枪)、连子铳(原始连发枪)等新型火器。明末精锐部队中,火器手的比例最高已达六成,进入冷热兵器混用时代。 然而,这种繁荣背后隐藏着深刻危机。明朝火器发展始终停留在“知其然不知其所以然”的阶段。当欧洲用数学和物理原理精确计算弹道时,明朝的《西法神机》仍在用阴阳五行解释火药配方。 西方通过尿液提纯法将硝石纯度提升至98%,而明朝“神机火药”仍含乌头、砒霜等杂质,硝石纯度仅80%。 体制束缚同样致命。嘉靖年间,军器局工匠逃亡率高达70%;万历朝的火器图纸竟与百年前毫无差异。 1629年,科学家徐光启提议建立“铸炮局”系统改进火炮,却因“变乱祖制”遭弹劾。他的学生孙元化提出组建全火器新军的方案,也被朝廷以费用过高拒绝。 明朝内部倾轧还导致技术外流。一些将领携带精良火器投奔满清,使得原本擅长骑射的后金军队迅速掌握先进火炮技术。1626年,袁崇焕还用11门红衣大炮在宁远击退努尔哈赤;到1641年锦州会战时,清军反而凭借火炮优势大败明军。 具有讽刺意味的是,当李自成攻破北京时,崇祯皇帝试图突围时手中握着的正是三眼铳——一种三管火绳枪。这个细节象征性表明,明朝并非没有先进火器,却因体制僵化未能有效运用。 清军入关后,火器技术进一步停滞。康熙时期曾短暂复兴,成立火器营,制造规模和质量达到高峰。 但雍正年间,清廷以“满洲根本”为由恢复弓马训练,火器发展再受压制。到鸦片战争时期,清军火炮技术仍停留在十七世纪水平,而西方火器经过科学革命已焕然一新。 广州镇海楼前的三尊明代铁炮默默见证着这段沧桑。其中两尊铸于1644年(崇祯十七年),一尊铸于1650年(南明永历四年),都是仿制欧洲的“红夷型”火炮。它们曾为守卫广州而造,最终却未能改变历史走向。 从1522年屯门海战到1840年鸦片战争,三百多年间,中国火器从世界领先到全面落后。这不仅是技术演变的历程,更折射出东西方文明在竞争态势、科学思维和制度环境上的深刻差异。 当欧洲在频繁战争中不断革新火器技术时,明清朝代在长期和平中失去了创新动力。而科学理论与军事技术的结合,最终让西方火器在工业革命后实现了质的飞跃。

离商

红夷大炮这个称呼是错的,葡萄牙人又不是红头发,跟红不搭边,红衣是对的,中国人在喜事,工程完成时会用红纸红布庆贺,西方火枪火炮技术来自中国

用户10xxx74 回复 12-30 21:49

[滑稽笑]荷兰人和英国人是有红头发的,并且最早的几门大炮是打捞英国沉船上的