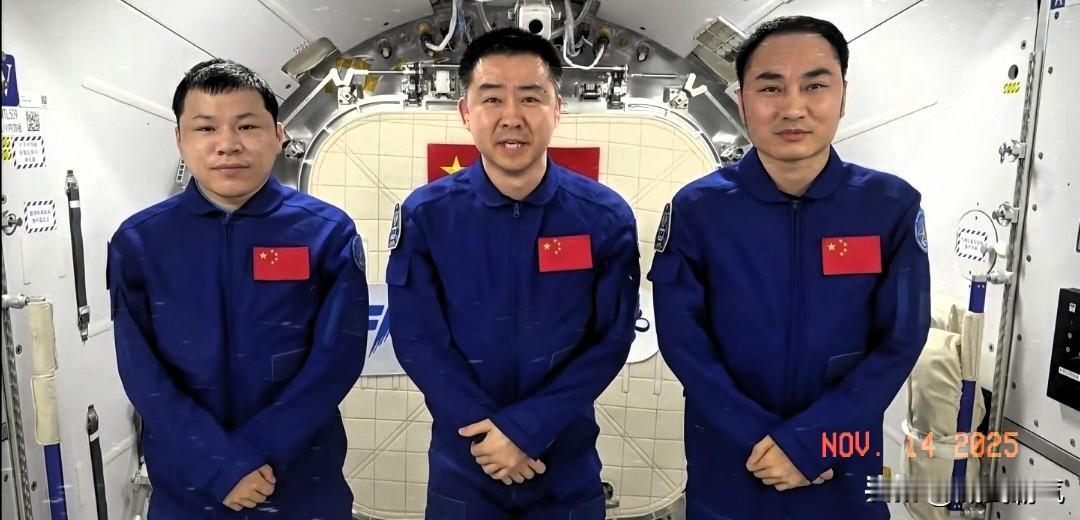

美国这次要急眼!不是因为火箭没升空,而是中国空间站里竟没有一个英文,全是中文! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 美国媒体近日的密集关注,并非针对某次火箭发射,也不是哪项高调的航天计划,而是一个意料之外的细节:天宫空间站内部竟然没有英文,所有指令、按钮、提示全都以中文呈现。 对于习惯在国际空间站里使用英语的美国而言,这样的画面令人不适,甚至有人将其视为太空领域格局变化的象征。 太空环境瞬息万变,航天任务中出现紧急情况往往只有数秒反应时间,任何额外的理解、转换或思考都会放大风险。 航天专家多次提到,在压力极大的情况下,人类最可靠的判断依赖母语,中文界面存在的意义从来不是形式上的展示,而是一种最大化安全性的配置。 在失重状态中执行复杂操作,任何一个词义误解都可能引发系统错误,甚至危及生命,因此空间站设计团队坚持使用中文,是沿着最严格的安全逻辑做出的选择。 从国际航天的发展历史来看,用本国语言构建航天系统是普遍实践,美国早期的飞船全是英文,俄罗斯的航天器全部使用俄语,操作手册和提示界面从未为外来人员特别调整,谁建设空间站,就由谁制定体系标准,这是行业内心照不宣的共识。 过去数十年,由于美国在国际空间站中占据主导,英语也就自然成为了那里的主要语言,随着天宫空间站的建立,中国拥有了完全自主的空间实验平台,沿用中文同样顺理成章。 真正令美国敏感的,其实并不是中文本身,而是话语权的转移,长期以来,美国习惯把航天领域视为战略高地,规则往往由其制定,语言只是规则的一部分,但却十分关键。 当国际空间站逐渐老化、运行日益不稳定,而中国空间站稳步运转、扩展能力不断提升,科研合作的重心不可避免地出现倾斜。 在此前的国际格局中,各国航天员为了进入国际空间站,必须接受严格的英语训练,如今若想参与天宫任务,就需要掌握中文,这让美国难以适应这种微妙的角色反转。 中国发展空间站并非一帆风顺,早期曾希望参与国际空间站项目,却因美国出台的“沃尔夫条款”遭到排斥,合作通道被封死之后,中国只能从最基本的设备做起,逐步补齐技术短板。 从发动机到控制系统,从材料到软件,中国航天几乎是从零开始建立独立体系,正因为自主程度不断提高,早期那些为了兼容国际标准而存在的英文标识也逐渐退出了历史舞台。 随着天宫稳定运行,中国提出以开放姿态接纳更多国际合作项目,多个国家的实验计划已经进入空间站的排期,面对新的合作环境,各国航天员开始主动学习中文,跨文化学习成为他们走向太空的一部分。 这一现象客观说明,语言对于专业人员而言并不是障碍,只要需要,就会努力适应,与此形成鲜明对比的,是美国自身的限制政策仍未松动,明明表达过希望参与合作,却依然维护那道阻隔双方交流的政策门槛。 未来的太空科研需要更广泛的国际协作,而不是单一国家的主导,随着国际空间站即将退役,如果全球科研活动要继续在轨开展,中国空间站将成为不可或缺的平台。 美国当前的焦虑往往折射出对失去主导权的担忧,而这种心理并不能改变大势,技术实力决定航天地位,规则的制定者也会随之改变,中文之所以在空间站里占据核心位置,不是因为语言本身,而是背后代表的能力、体系与可靠性。 今天在天宫空间站里出现的每一个中文指令,都象征着中国在航天道路上的自立与成熟,谁能提供更安全、更稳定、更开放的平台,谁就能够在太空领域拥有更大的吸引力。