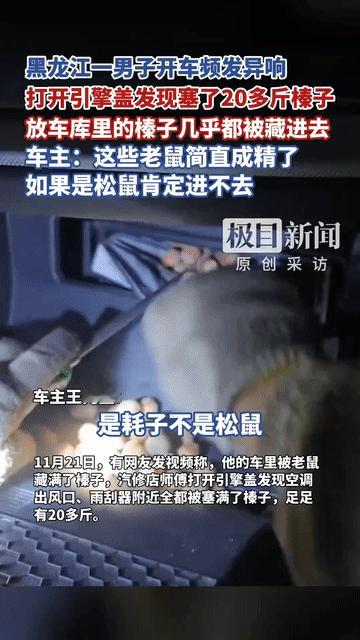

东北野鸡泛滥成灾,为何几乎没人敢下嘴?当地农民直言:“别说吃了,我们甚至都不敢去招惹它!” 在东北,农田上最让人头疼的,不是虫子,也不是天灾,而是一种看上去挺“吉祥”、叫起来挺“热闹”的野生动物:野鸡。 眼下,这些羽毛鲜亮、身手敏捷的“林中跑将军”正大摇大摆地在田地里横行,专挑玉米、大豆这样的主粮下嘴,一顿操作猛如虎,留下一地断茎残叶和农民的叹息。 可奇怪的是这种成群结队的“粮食大盗”,竟然没人敢动手。不是不想动,而是不敢碰。农民说得很直接:“别说吃了,我们现在连招惹它们都不敢。” 从农田被啄得稀碎,到村里都能听到野鸡打架的声音,东北多地特别是大庆、松原等地,野鸡的存在感越来越强。 过去,这玩意儿在林子里偶尔一见,现在倒好,几乎成了庄稼地里的常驻“租客”。 根据地方农业部门的监测数据,野鸡种群数量近几年呈现明显增长态势。原本是林下稀客,如今成了田埂常客。 村民回忆,十几年前一年也见不了几只,现在一窝能孵七八只,一年还能孵两三窝。算下来,扩张速度堪比“野鸡版人口红利”。 这场“野鸡逆袭”的背后,少不了生态政策的加持。2016年全面推广的禁枪令,直接切断了非法狩猎的主要手段。 再加上全国范围内对野生动物保护力度的不断加强,野鸡这类适应能力强、繁殖能力高的物种,迅速占了生态的“便宜”。 天敌减少也是关键一环。过去,野鸡得防狐狸、鹰隼、黄鼬,现在这些“老对手”纷纷退场,野鸡的生存压力骤减,窝窝满枝、代代繁荣,也就不奇怪了。 东北向来气候偏冷、林地广阔,给野鸡提供了得天独厚的栖息地。风吹草低见鸡影,成了不少农户家的真实写照。 可问题来了,野鸡再野,它终究是“鸡”,不少人难免动点“口腹之念”。可真要动手,就得三思而后行。 根据《中华人民共和国野生动物保护法》,野鸡属于“三有”保护动物,也就是具有重要生态、科学和社会价值的陆生野生动物。 同时,它还是国家二级保护动物,违法猎捕、运输、食用,都可能面临法律责任。 近年来多地已有因非法猎捕野鸡而被追责的案件。2024年黑龙江某地,一村民因私自设陷阱捕获野鸡,不仅被罚款,还面临刑事调查。 这让许多农民心里直打鼓:你说不管吧,庄稼遭殃;你说出手吧,法律不容。进退两难的局面,让不少人选择了“睁一只眼闭一只眼”,但野鸡却越发猖狂。 损失是实打实的。在一些以玉米和大豆为主的种植区,一片庄稼地只要被野鸡盯上,几天时间就能啄得稀烂。 初步估算,一个村一年因此造成的直接经济损失可能高达数十万元。 村民尝试过各种办法:摆稻草人、放录音机、甚至买声波驱赶设备,但效果都不理想。野鸡聪明得很,几次下来就知道哪些是假把式。 有人甚至尝试使用化学驱避剂,但这类方法不仅成本高,还可能对土壤和其他动物造成影响,属于治标不治本。 在这种“打又不敢打,守又守不住”的局面下,农民的无力感越积越深。 但换个角度看,野鸡泛滥也不是全然的“坏事”。它们在生态系统中有着自己的角色,比如控制部分昆虫数量,维持草地生态平衡。 如果片面打压,可能反而打乱本就脆弱的生态链。问题的症结,不在于野鸡本身,而是生态链的不完整。天敌少了,野鸡自然成了“赢家”。 要解决这个问题,靠农民单打独斗显然不现实。更科学的路径,是建立基于种群调查的动态调控机制。 换句话说,先搞清楚野鸡到底有多少、分布在哪,然后再制定相应的管理策略。 同时,推动建立野生动物致害保险制度,给予受损农民合理补偿,才有望缓解基层的矛盾情绪。 有些地方也在尝试通过生态调控的方式恢复野鸡的“天敌链条”。 比如在林区适当放归部分猛禽,或者通过人工干预恢复生物多样性,以此来达到自然调节的效果。这种方式周期长、见效慢,但从长远看,是更稳妥的解法。 此外,不能忽视社区群众在野生动物管理中的作用。与其让农民孤军奋战,不如让他们参与到保护与治理中来。 比如建立村级观察点、培训生态监测员,让村民既是生态的守护人,也是自身权益的保障者。 从野鸡泛滥这件事上,我们能看到的不只是几个庄稼地的问题,而是一整套生态、法律和社会治理体系之间的交集。 在保护野生动物的大背景下,如何让政策既不伤农,也不伤生态,是摆在管理者面前的一道现实难题。 解决这场“鸡患”,需要的不只是驱赶工具,更是系统思维。既要尊重自然规律,也要保护农民利益;既要守住法律底线,也不能忽视基层声音。 只有在科学管理和法治保障的双重支撑下,才能让“野鸡满地跑”的乡村景象,变得既生动又不扰民。 信息来源: 《男子下猎夹非法狩猎,被警方逮个正着》——新街派生活报