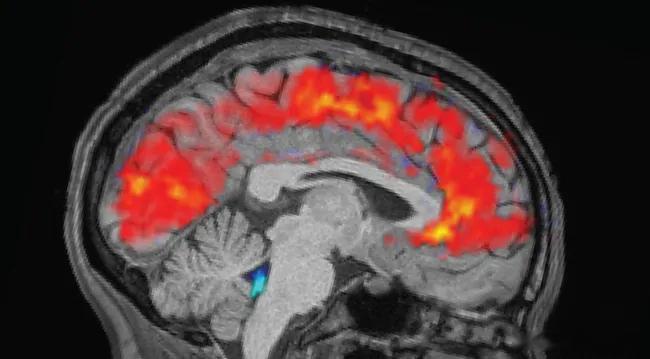

【研究显示 午夜后人脑会发生“根本性变化”】 据西班牙《趣味》月刊网站11月7日报道,科学研究证实,午夜后人脑会发生根本性变化。 如果你曾在凌晨三点躺在床上盯着天花板,觉得一切都变得更棘手,那并不是你的错觉。来自哈佛大学、亚利桑那大学和宾夕法尼亚大学的科学家团队表示,人类大脑根本没有准备好在午夜过后保持清醒。这项发表在美国《网络生理学前沿》杂志的研究,提出了“午夜后的大脑”假说,解释了夜间时段如何改变我们思维、感受和决策方式。夜间,生物过程和大脑活动会调整为睡眠模式,而非推理模式,因此强迫大脑保持活跃可能会产生意想不到的后果。研究作者指出,这一时期会叠加两个危险因素:身体处于疲劳状态,生物节律则容易引发情绪不稳定。其结果是,人的精神状态会变得更冲动、更消极,也更缺乏理性。研究人员发现,夜间的冲动行为和风险行为会增多。在午夜到清晨六点之间,自杀或自残的概率可能会增加两倍以上。暴力行为、药物滥用和暴饮暴食也呈现出同样的模式。换句话说,白天我们能够控制的行为,到了夜间发生的可能性会显著增加。研究认为,这是因为夜间大脑的运作优先级发生了转变:更关注负面信息,降低自控力,并追求即时回报,比如吃东西、抽烟或喝酒。这些因素再加上疲劳,可能会导致人们在并非完全清醒的状态下做出危险决定。作者解释说,在身体本应休息的生物时段保持清醒,大脑会处于“电路饱和”状态运转。神经元连接会超负荷,理性思维会被削弱。此外,调节情绪的神经递质,比如多巴胺和血清素,在夜间会发生紊乱。这可能会加剧冲动性、增强对回报的渴望,以及对负面情绪的敏感度。与此同时,负责自控力和规划能力的前额叶皮层活跃度也会减弱。这种失衡共同导致大脑更容易做出冒险或自我毁灭的决定。因此,白天看似可以应对的问题,比如争吵、成瘾或焦虑,在深夜可能会演变成情绪危机。研究人员认为,夜间可能会扭曲我们解读现实的方式。科学家们明确表示,这不仅仅是睡眠不足的问题,更是在身体预期睡眠的时段保持清醒的问题。无论是因工作、失眠还是生活习惯导致的夜间清醒,都会扰乱身体的自然节律,进而影响心理稳定。从这个角度来说,夜班工作者或失眠患者尤其容易受到这种现象的影响。他们的大脑试图维持注意力和控制力,但此时身体的情绪调节机制正处于最低水平。长期来看,这种不同步可能会影响情绪状态、心理健康和决策能力。降低风险的最简单方法是保证充足睡眠,并避免在夜间接触强烈刺激。睡眠不仅仅是休息,更是保护大脑免受自身伤害的方式。(编译/韩超)