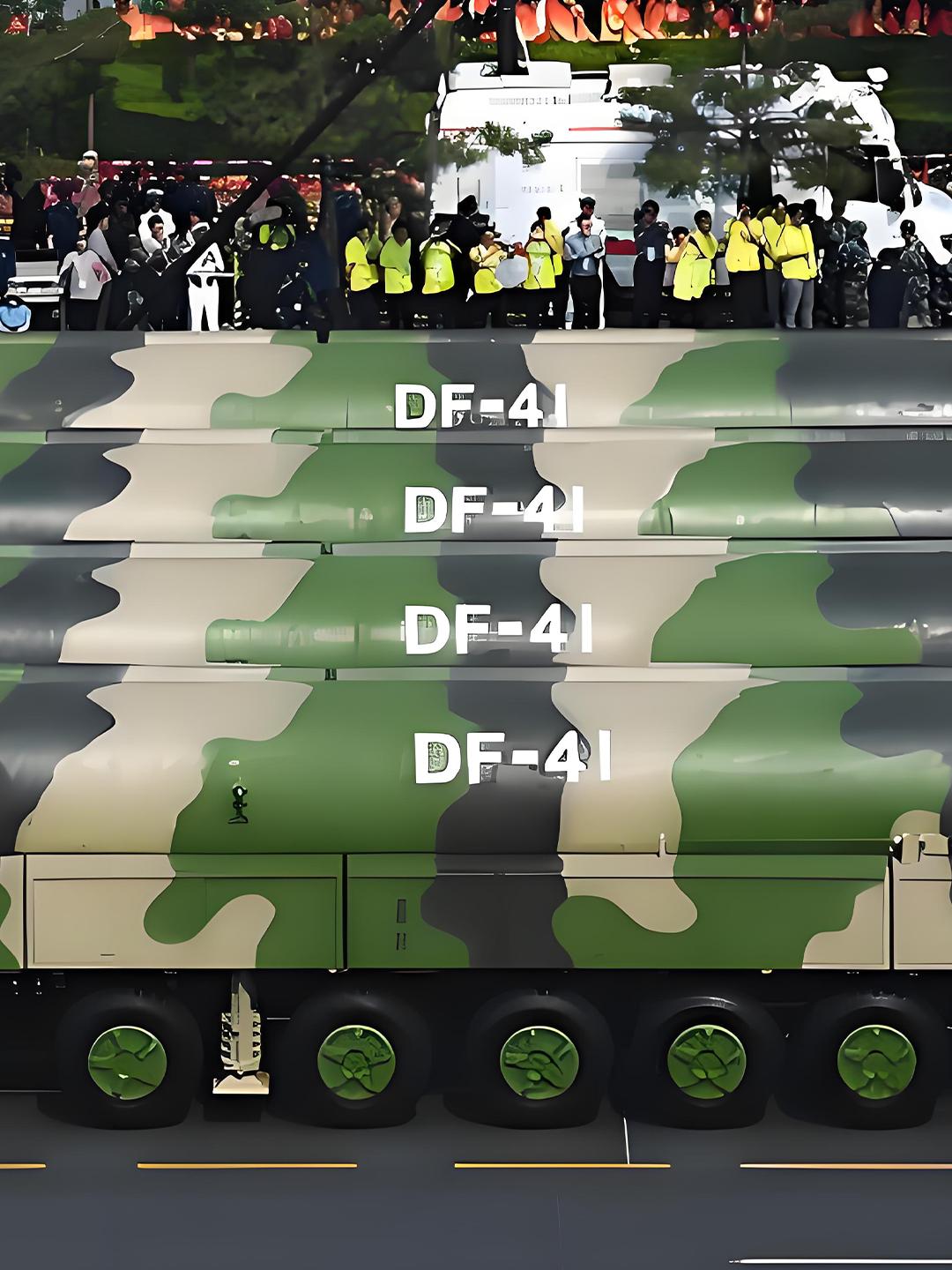

中国又被美国“套路”了,而且这次被“套路”的还是咱们的看家本领,也就是东风41。原本咱们研制东风41,是为了对标美国最新的哨兵洲际导弹,结果现在咱家的东风41已经服役了,美国那边却宣布暂停哨兵项目,说是预算超支太严重,美国你这么搞,不就让咱们显得很傻? “哨兵”最初亮相时,美国方面宣传得极其夸张,说它能打到一万三千公里之外,精度控制在百米以内,还会搭载最新型的突防弹头,这些数字直接让战略竞争气氛紧张起来。 面对潜在的威慑压力,中国自然不敢掉以轻心,立刻提高研发速度,东风-41就在这种环境下迅速进入生产和测试,并最终装备部队。 然而,美国从立项到实际花费,早把预算超得一塌糊涂,连正式成型的导弹都没有造出来,项目就被强行按下了暂停键,从势在必得到半途而废,这种反差并不新鲜——美国在军事技术上的“高目标低收尾”,过去也发生过很多次。 类似的情况,当年在空军领域就有一例,美国的F-22战斗机推出时,宣传发动机推重比轻松突破10,这个数字在当时让全球的航空工业震动,中国的技术团队也投入大量精力进行了研发攻关。 多年之后,涡扇-15发动机终于突破了推重比10的关口,然而,随着外界更多技术资料公开,才发现F-22的真实推重比远没有宣传那么高,甚至有外国专家认为在某些性能上比不上我们改进后的涡扇-10。 虽然这个目标是“虚高”的,但追赶的过程逼着我们迈过了技术上的一道大坎。 不仅如此,F-22的气动性能也曾被美国夸大,宣传称其升力系数达到2.0,而中国的歼-20设计团队为了追上这个数字,在方案论证中不断调整,最终采用了鸭式布局,把升力系数提升到一个全新的高度。 事后,美国的真实数据被揭露——F-22的实际升力系数只有1.6,但即便如此,这种压力让我们在气动设计领域建立了属于自己的技术路线,歼-20的机动性能和实战表现因此上了一个台阶。 这些案例放在一起,就能看出美国的一贯套路:在项目早期设立非常高的指标,制造舆论压力,让对手投入巨大的研发成本去追赶;而他们自己则可能因为预算、技术或战略调整,最终收缩或者直接终止计划。 这样的做法看似让对方做了“无用功”,但站在中国的角度,这些技术挑战实际上促进了国防科技的跨越式进步。 “哨兵”项目的终止,在表面上是美国自己预算控制失败的结果,但背后的战略思考值得警惕,客观上,东风-41的研制和服役,是对高威慑力武器的提前布局,让我们在洲际核力量上占据了更高的安全系数。 就算美国的目标是虚高的,它依然起到了推动我们加速突破的作用。 过去几十年里,中美在高端装备上的这种“不对称竞赛”多次上演,美国抛出目标,中国全力追赶,最终发现目标并不完全属实。 但每一次这样的追赶,都带来了实质性的收获:涡扇-15、歼-20、东风-41等标志性武器相继涌现,不仅补齐了我们的短板,还让整体科研体系更成熟、更有底气。

美国专家:老板,这飞机、导弹设计参数太高,研究不出来,要研究得花大价钱,还不一定成功。 美国政府:透漏给中国人,成功了,咱们学习一下,不成功,消耗他们的潜力。

用户10xxx95

是美国试图拖垮中国经济体系实力的其中一招。

优优悠悠 回复 11-18 14:34

这种招数让美国自己头疼

用户10xxx45 回复 12-01 20:13

这话就不爱听了,东风5c,东风61都出来了那是囯防需要,不必纠结这些问题

用户10xxx37

虚虚实实本来就是一种策略,但每次都应该当真的去对待,虽然会苦点累点但能保万全[赞][赞]

人间有正义 回复 11-18 11:02

结果老专家在那一天把一辈子所能想到的脏话都骂出来了了

苏米 回复 11-19 07:05

这招对付穷兵黩武,GDP只有美国45%的苏联有用。对付GDP已达到美国70%,平价购买力达到美国200%,工业制造力超过G7总和一倍的中国来说,只会把自己肥的拖瘦,瘦的拖死❗😂

志古

就好比美国想创造一个世界纪录保持者,但却因为自己体力不支和各方面原因降低了标准或者半途而废。而中国拼命的在后面追赶,最后发现自己才是世界纪录保持者。

用户10xxx38

前提是我们的经济实力还能支撑。

优优悠悠 回复 11-18 14:33

你的前提无需担心

滑稽的人世间 回复 12-02 07:05

这个太不是问题了!

用户57xxx45

这样的套路变成我科研人员的动力,一研究出来即超越,变成好事

阿里

美国佬经常那么干,冷战时期美苏军备竞赛,美国估计漏出一些尖端研究项目,苏联得知后投入海量资金和人力物力,确实制造了很多研究成果,但是由于耗费巨大把前苏联经济拖垮了。本文里说的美帝使用方法和冷战时期差不多,只不过条件不一样,中国有强大的生产制造业,同时也缺乏关键战略战术级装备,无论是不是美国引导,我们都会研究,各种能力到了一定程度,出产品是自然而然的事。

用户10xxx33

套路什么?只是抽多两包烟的事[静静吃瓜]

在水一方

如果中国没有研究出来,就是被套路研究出来了,就不是被套路,而是展压

六棵松

是美国人为我的设立了技术高门槛和高标准。我们在追赶,而现在的情况就是一旦追赶成功就以为着超越成功。这种技术追赶式的跨越日渐式地让美国人胆战心惊。本来是为了欺骗,却没想到原来竟为对手的成功做了最大的铺垫!

雾里看花66

美国在军备方面滞后,不是技术不行,而是囊中羞涩,巧妇难为无米之炊。

用户10xxx70

所以我们也甩出了南天门计划,大老美你跟不跟?

我是二二

半夜醒来惊坐起,原来列强是自己!!!

狂奔的蜗牛

美国给出的数据统统打八折即可!

游方郎中

这是不是又让人想到了佛学所说的"心外无物","境由心生"?(🌺🌺🌺美国的F-22战斗机推出时,宣传发动机推重比轻松突破10。中国的技术团队因此投入大量精力进行了研发攻关,涡扇-15发动机终于突破了推重比10的关口。然而,随着外界更多技术资料公开,才发现F-22的真实推重比远没有达到10。)

用户17xxx27

做成了就好,打到更远最好,没有人防得住,话语权才扩大压死全雄

人间清醒

美国科学院士,中国工程院士

用户10xxx94

先是公知造與论,中国高端武器落后美国30年,等中国人在技术上对标追赶上他们时,才发现已经领先他们十年了!一切帝国主义都是纸老虎。

善待因果

美国人演戏吹牛是祖传,靠忽悠真真假假欺骗了世界近百年了,可它不懂中国人是真钻研啊,精益求精直到超越。

海阔凭鱼跃

让中国限入军备竞赛,但我们要卖军火,保持能盈利继续研发

花季少女惨遭8个男老师轮流强迫写作业

美国也有战忽局?😂

yz

只要不乱花钱用在正道上,花多少钱也值

快樂的小猴子

美国是傻还是咋的?设些个假指标是中国人超越,这不是推幼中国的科技进步吗?图什么?‘是真缺心眼!实际上美国人的本意是认为中国人做不到,既花费资金又花费时问,到最后实现不了目标,拖垮中国!没想到都让中国人实现了目标,真没想到!反而助力了中国!哈哈

用户10xxx04

这些年来的国防建设历程就是这样:美国负责吹牛,中国负责实现

低调高手

既然是补短板。那就是追赶!就别再调侃别人了 专心扎扎实实继续发展。比啥都强。

一戒书生

玩军备竞赛,老美是有一套的,看看俄罗斯的前身

浮云

美国负责PPT,中国负责实现

天空

怕什么,现在有几枚就用几枚,可以随时打出去,嫌贵就不做新的

三月天

须防止美国利用星球大战那样的欺骗手段欺骗中国!

福田心耕

美国再忽悠下去,中国可对美国宣战了

福星

什么套路的,瞎吡吡

用户98xxx75

就象登月一样,都是美国贯用的套路。

用户10xxx09

四川农民出的水泥高超声速导弹美国也弄一个出来,哪才叫科技狠活呢[滑稽笑]

三月天

中国的科技能力还不错,但情报获取、分析、判断能力得跟上啊,以免被忽悠了。

用户14xxx72

其它一概不关注不关心,就想知道都装备部队了,啥时候来一发

用户10xxx73

再好的武器也要靠人

手机当饭吃

美国军事基地遍布全球,并不刚需要这么运射程的导弹

王者方寸

对日斗争要手段非常,才能见招拆招,若讲人道,无异于引颈就戮。两人打架,出招中规中矩者难赢无规矩乱打出手的人;占上风而捆手脚的善人,难敌占下风而拳脚自由的恶人;善人不出恶招永远打不过恶人,故有恶人需用恶人磨之说。日本为何如此嚣张,它赌中国敢出手而不敢放手大干,更不可下死手,总是瞻前顾后左顾右盼,忽而考虑人道,忽而考虑军民区别等问题;而日本毫无底线,不计后果,狠命死搏,无任何顾虑,置死求生,自成优势。回顾二战,日本战争手段十足恶辣,无所不用其极,早已突破国际法禁止红线,什么烧杀抢掠,屠城毁村,生化菌毒投放,人体极限试验,虐待战俘,自杀冲锋等等。二战末,为何苏军出兵东北派兵155万去对付已处强弩之末的72万关东军呢?为何美军明知日本败局铁定还要一投再投原子弹呢?足见苏美对与日作战的高度重视。真是耐人寻味,发人深省啊!现今至为可怕的是,日本予人表象是一无核国,但暗地深研核武,战事一来大量生产投放,潘多拉魔盒就此打开,不仅我们还被束缚不先用核的承诺上恐先遭核毁击,整个世界都未及还手就打回原生态。不了解这说明我们还没清醒头脑而蒙在鼓里,没真正了解日本这个民族的本性,就不能做到知己知彼,百战百胜。

用户10xxx45

美国也有战忽局?[滑稽笑]

午夜流浪的风

老美负责许愿,中国负责许愿![赞]

午夜流浪的风

老美负责许愿,中国负责还愿![赞]

用户10xxx56

美国是在激励我们技术前进!督促我们在奋发的方向!

虢仔

所以说中国现今国防力量的强大应该给霉国记上一功!

用户10xxx82

除了针对性防御反攻,还是你打你的,我打我的,超越不存在追赶。

用户10xxx77

我们阅兵出的是东风61

对方正在怼入

美国是系统性不诚信国家,各行各业都系统性造假

用户95xxx59

我只说一句,保护好这些成果。

用户11xxx19

真真假假,不要相信美帝这一帮诈骗份子。按照自己的战略目标,技术标准,自己的步骤,踔厉奋发,超越自我。

星辰寄语

中国人实在,轻易相信了美国人给出的数据,挖空心思去实现它,造成了一个奇怪的现象,美国人负责提目标,中国人负责实现它,这也仅限于那些中国不达标的项目,因为当时中国提不出目标来,现在美国有点黔驴技穷了,挖空心思也提不出目标了,中国不和它玩了,我们自己提目标,自己实现了,六代机就是一个明显的例子,再以后就是中国的时代了。

老范

美国是画了一张大饼,中国一声不吭,不但造出了大锅还炕出了可口的大饼!!!

牧乐

美虚华实

大家好

希望美国人拟多点高科技的方案,好让我国的科研团队乐此不疲的按图索骥。

用户10xxx79

以后我们不是追赶,而是引领,超前,让别人来追赶我们。

用户96xxx82

这就对了,我们的推力达到了10,然后就以此为基础,把推力逐渐推高为:11、12、13、14、15……[哭笑不得][玫瑰][鼓掌][比心][比心][比心][鼓掌][玫瑰][哭笑不得].

用户14xxx26

㘄到日本测试下效果

用户10xxx13

我们国家研发武器不会受美丽癫佬忽悠,我们是有需要,有计划、有目的,有规划发展,他们这一套只是借鉴一下,顺便反忽悠一下癫佬

忍者丈夫

这是美国出ppt,我们出产品!