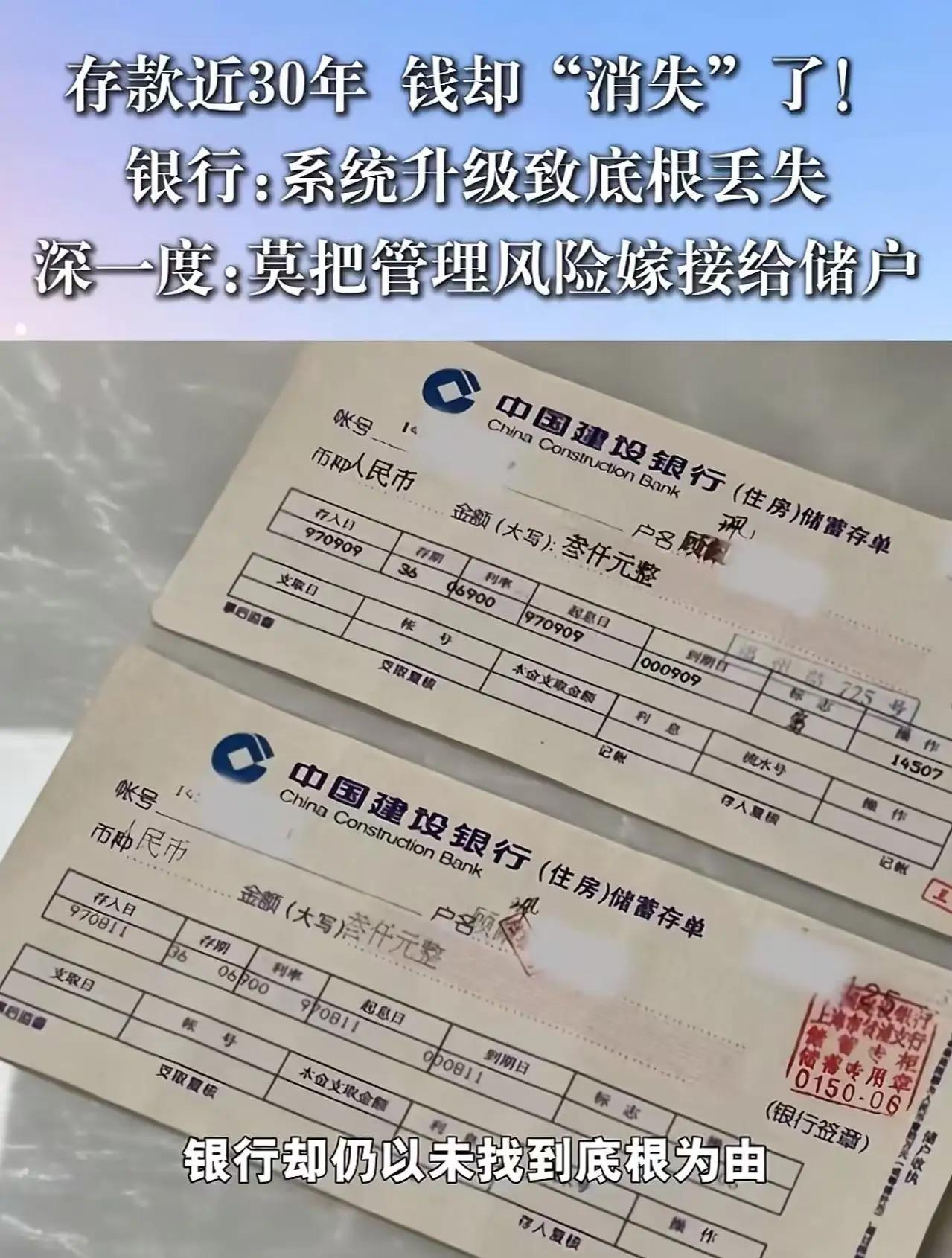

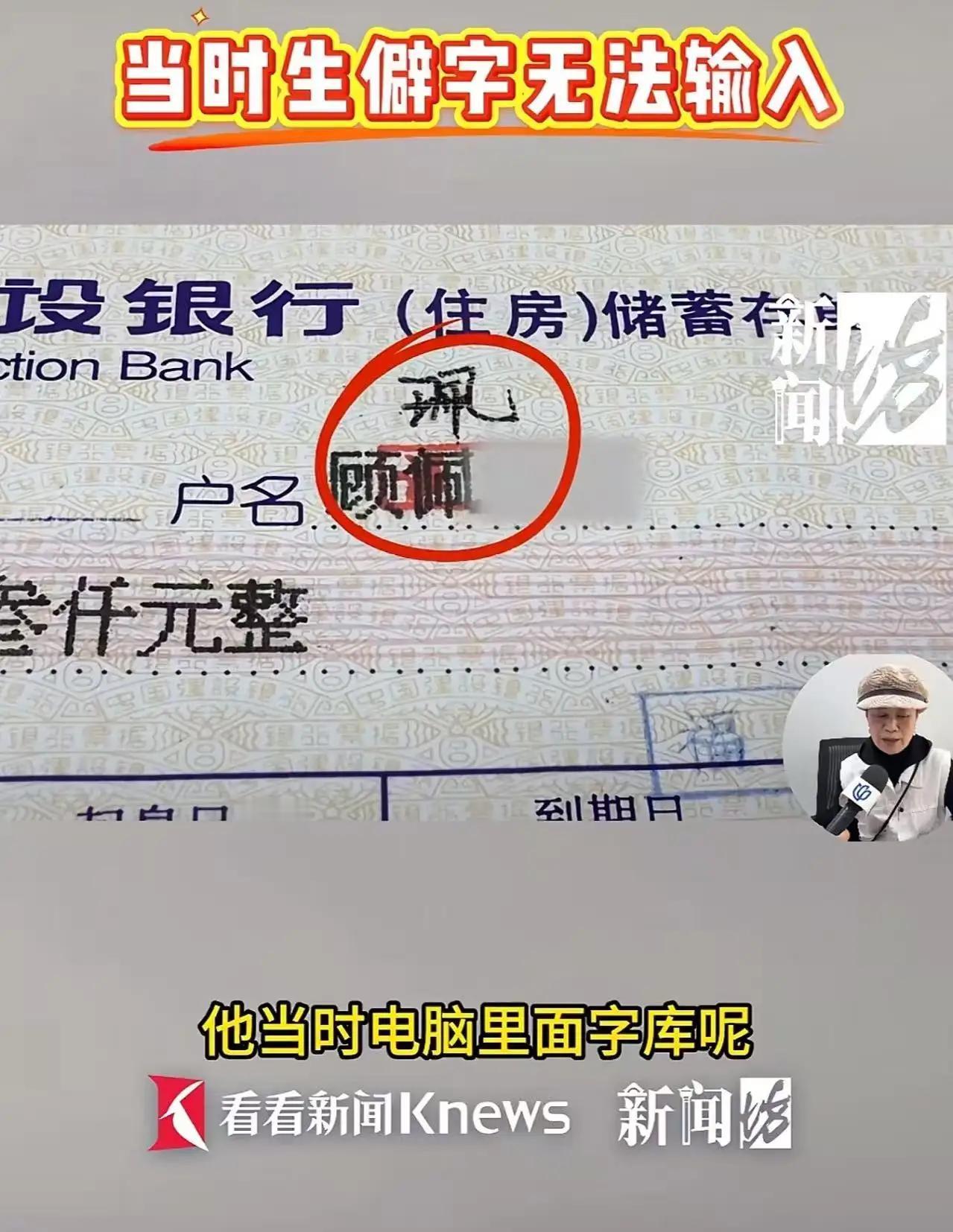

上海一大妈拿着两张28年前的定期存款单,去银行取钱,却被告知存单时间太长了,找不到她的存根,被拒绝取款。大妈:我有存单就证明我存了钱,你们存根找不到,为什么不让我取钱? 在这个快节奏的时代,时间似乎变得格外漫长。28年前的存款单,见证了大妈那段青春岁月,也承载着一份朴素的信任。然而,今天,她站在银行柜台前,却被告知“存单太旧,找不到存根,不能取款”。这份曾经的存款证明,难道就要因为“存根”丢失而被抹杀吗?这不禁让人深思:银行与储户之间的信任,到底还剩下多少? 大妈的心情,像极了那封泛黄的存单——满载岁月的沉淀,却被当作无用的废纸。她坚信:“我有存单,就证明我存了钱。存根找不到了,凭什么不能取钱?”这句话,简单而直白,却折射出一个深刻的社会问题:在金融体系中,个人的信任和权益,是否还被尊重和保障?银行作为金融的中介,理应以客户的权益为先,而不是以“存根”作为唯一的“通行证”。 网友们的声音也在网络上引发热议:“只要存单是真的,银行就要无条件兑付。”这句话直击核心:存单是储户的财产凭证,银行应当履行应有的责任。而“找不到存根”不过是银行内部管理的问题,难道储户就要因此失去多年的积蓄?这样的逻辑令人愤怒,也让人反思:在金融安全的背后,是不是隐藏着某种制度上的漏洞? 更令人心碎的是,很多像大妈一样的老人,或许早已把这份存款当作家中一份重要的“保障”。而今,面对银行的推诿,他们的心情可想而知:那份信任,究竟还能剩下多少?他们在银行柜台前的那一刻,像极了被时间遗忘的守望者,期待着一份公平和尊重。 这件事折射出一个更深层次的问题:在现代社会,数字化和制度化的金融体系是否真正考虑到了每一位普通人的权益?我们是不是也该反思:在追求效率和利益的同时,是否还留有一份对老百姓的温情与责任?毕竟,信任的建立,不仅仅是凭证的完好,更是制度的公正和人性的善良。 这起事件,或许只是冰山一角,但它激起的涟漪,却提醒我们:每一份存款背后,都是一份信任与期待。我们期待,银行能用更温暖的方式,守护每一份信任,而不是让“存根”成为阻碍公平的藩篱。毕竟,金钱是冰冷的,但人心,是温暖的。希望这份温暖,能在每一次金融服务中,得到真正的体现。