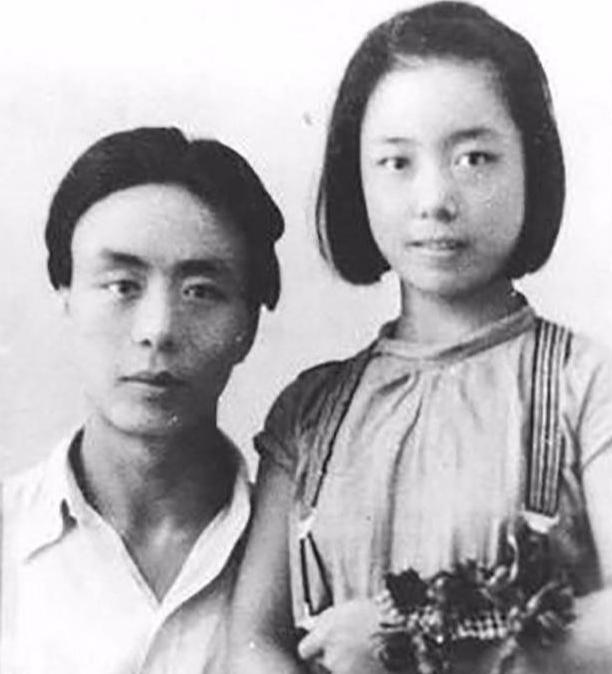

1955年,北京作协的2楼窗口,一双眼睛正死死盯着楼下做操的年轻女人。她22岁,身材丰满,弯腰时露出一截雪白的腰线。 1979 年北京作协办公室,艾青指尖抚过《鱼化石》的刊样,油墨香里藏着 21 年的等待。身旁高瑛正把 14 种药按剂量分好,笑着说 “今天可得按时吃”,他点头时眼里满是温柔。 谁能想到,这位写出《大堰河 —— 我的保姆》的诗人,曾在流放岁月里差点失去双眼。 1910 年,艾青生于浙江金华一个地主家庭,原名蒋正涵,自幼喜爱绘画与文字。 1928 年考入杭州国立艺专,后赴法国留学,在巴黎接触到梵高、马蒂斯的画作,也读了大量诗歌。 1932 年回国后,他因参加左翼文化运动被捕,在狱中写下《大堰河 —— 我的保姆》,一举成名。 这首诗以真挚的情感打动无数人,也奠定了他在诗坛的地位,从此 “艾青” 这个名字被人熟知。 抗战爆发后,他辗转武汉、重庆等地,写下《向太阳》《火把》等诗,鼓舞无数爱国青年。 1941 年,艾青到延安鲁艺任教,创作进入高峰期,却也经历了两次婚姻的波折。 第一段婚姻因性格不合结束,第二段婚姻里,他与妻子共同生活多年,却在 1949 年后因理念差异渐生隔阂。 1950 年起,艾青的创作风格受到质疑,作品发表量减少,他开始陷入人生低谷。 1950 至 1955 年,他耗时五年打离婚官司,身心俱疲,那段时间里,他很少动笔写诗。 直到 1955 年调入北京作协,45 岁的他站在二楼窗口,偶然看见楼下做工间操的高瑛,生活才泛起新的涟漪。 每天工间操时,他总会望向楼下 ——22 岁的高瑛正和同事一起做操,身姿挺拔,笑容明媚。 高瑛是作协的年轻干部,两个孩子的母亲,正深陷一段不幸的婚姻:18 岁嫁人后,才知丈夫在乡下已有家室。 艾青看着她,想起自己过往的情感坎坷,心里竟生出一种莫名的牵挂,忍不住常常在窗口注视她。 高瑛很快察觉到这道目光,起初有些不安,后来从同事口中得知,这人是诗人艾青。 15 岁在哈尔滨读师范时,她就曾在课本上学过艾青的《卖艺者》,对这位诗人充满敬佩。 让她没想到的是,艾青会主动找机会接近她:约她审电影,说带 “妹妹” 逛颐和园,实则想多与她相处。 聊天时,艾青坦诚说起自己的过往情感,也倾听高瑛的婚姻困境,没有丝毫隐瞒。 高瑛被这份坦诚打动,也想起自己不幸的婚姻,轻声说:“有缘就好好爱,无缘便是天意。” 两人开始偷偷见面,却很快被高瑛的前夫谭谊察觉,谭谊直接到单位告状,说艾青 “勾引有夫之妇”。 在当时的环境下,这事闹得沸沸扬扬。 高瑛被隔离审查,调到《人民文学》写检查,她怕连累艾青,不敢写信,只能在托尔斯泰的小说里画横线传情。 艾青通过编辑找到高瑛,看到那些划线的话,眼眶泛红:“这就是你写给我的情书,我要好好保存。” 后来,高瑛被判监外执行劳教半年,也终于拿到了离婚判决书。 1956 年 3 月 27 日,艾青 46 岁生日当天,两人在北京登记结婚,开启了相伴的岁月。 1980 年,艾青重新拿起笔,写出《在浪尖上》《古罗马的大斗技场》。 白天他在书桌前坐半天,左手按着眼眶,右手慢慢写,纸页上的字迹有些歪斜。 累了就靠在沙发上,听高瑛读他过去的诗,听到《大堰河 —— 我的保姆》时,会轻声跟着念。 有次年轻编辑来拜访,看到他书桌上堆着厚厚的手稿,惊讶道:“艾老,您还这么拼。” 艾青摆摆手:“诗歌是我的命,不写,心里空得慌。” 晚年的艾青很念旧,常跟高瑛聊起年轻时的事。 聊到 1932 年在上海被捕,在狱中写《大堰河 —— 我的保姆》的日子;聊到抗战时在桂林、重庆,背着行李四处奔波,却从没放下过笔; “那时候总想着,能有一天回到北京,安安稳稳写点东西。” 艾青握着高瑛的手,眼里泛着光。 高瑛就静静听着,偶尔帮他递杯热茶,帮他把盖在腿上的毯子掖紧些。 艾青喜欢热闹,却不常出门,朋友们就常来家里聚。1996 年春天,艾青的身体越来越差,住进了医院。 他躺在病床上,还惦记着没写完的诗,跟高瑛说:“等我好点,咱们把那首《雪》写完。” 高瑛点点头,强忍着眼泪,帮他擦了擦嘴角。 5 月 5 日,艾青在睡梦中去世,享年 86 岁。高瑛常说:“艾青没走,他的诗还在,他就还在。” 参考信息: 你是柏,我是藤,永不分离·人民日报人民文摘·2014年5月1日