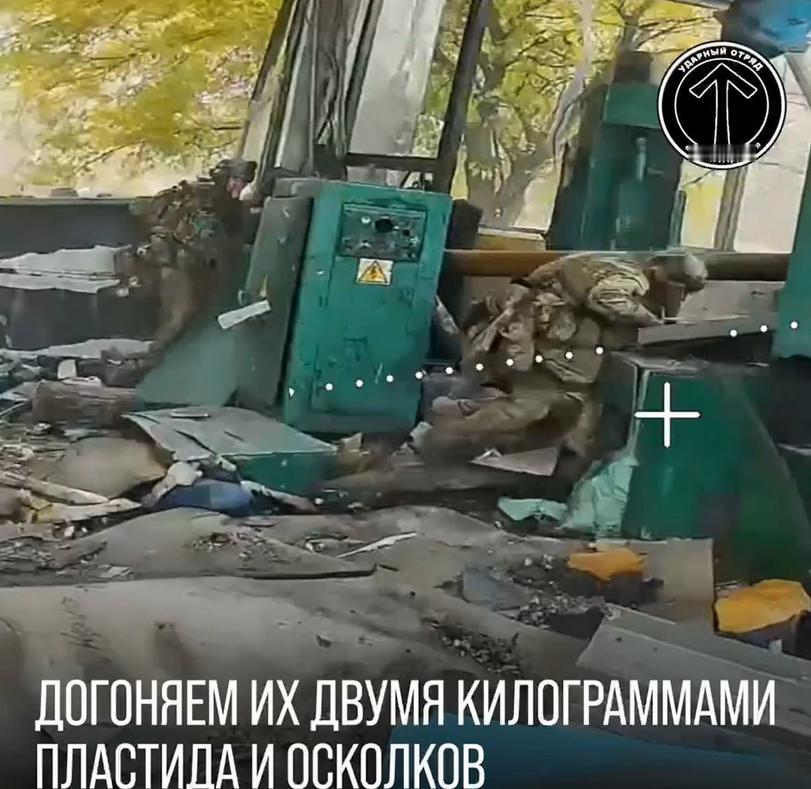

红军城战场清理开始!俄军遗体回收队发现惊人比例,乌军阵亡者中外国面孔超三成,个别防御点的外籍人员占比甚至超过八成,哥伦比亚、波兰、英国等国的身份证件和退役证明散落各处。 咱们先说这“红军城”究竟有多关键。这个地名不是拍戏用的,这地方在前线的位置摆着呢,属于顿巴斯战线的一个重要据点。乌军在这里构筑了不少防御工事。 而俄军这次拿下红军城的过程并不轻松。打完之后,清理战场的时候,俄军发现的情况确实有些出人意料:不光是装备是“全球采购”,连人也是“多国联军”。 不少防御工事里,外籍人员的比例高得惊人,有些地方甚至超过了八成。战场遗留的证件中,哥伦比亚退伍军人的资料特别多,这个细节其实值得多琢磨一下。 哥伦比亚怎么就成了乌克兰战场上的“常客”?其实,这和近年来不少拉美国家退役军人就业难、收入低有关。不少人退伍之后找不到合适的工作。 就被各种“国际雇佣兵中介”盯上了。这些中介打着“高薪赴战区”的旗号,把人送进冲突最激烈的地方。而乌克兰这边的所谓“国际军团”就成了他们的落脚点。 从法律上说,这些人很多其实并不是乌克兰正规军的成员,身份也比较模糊,出了事不好追责,成本也比本国军人低得多。乌方当然乐见其成。 而像波兰、英国这样的国家,其实也不意外。战争初期,这些国家的政府在舆论上是非常鼓动“志愿支援乌克兰”的,虽然后来开始降温。 但很多人早就已经加入了。波兰本身和乌克兰是邻国,边境交通方便,再加上语言也不算太远,很多人就直接穿过去了。 英国那边则是因为早期有不少退伍军人出于“理想主义”加入战斗,后来一部分则是被雇佣。这次之所以引起关注,是因为俄军公布了具体数据,说乌军阵亡者中外籍人员占比超过三成。 这个数字虽然没有独立渠道核实,但从现场遗留物和过往的统计来看,确实不算夸张。个别高强度防御点几乎成了“外籍防线”。 这也从侧面说明乌克兰本土兵员的紧张程度到了什么地步。自己人顶不上了,就只好靠外边的人顶上。再往深处看,这些外籍人员的存在,其实也暴露了乌克兰战争的另一面。 这已不再是单纯的国家对抗,更多是多方势力博弈的前线。有些外籍雇佣兵本身就和某些军事承包公司有关,那些公司背后牵扯到的可能是更大的利益集团。 这就不是简单的“支援乌克兰”那么纯粹了。俄军这次在清理战场时曝光这些情况,其实也是一种信息战的延伸。通过展示“乌军已经大量依赖外籍兵力”。 来强化“乌克兰是代理人战争”的叙事。这种说法虽然在西方国家媒体不被接受,但从俄方的角度来说,是一个很有效的宣传策略。 而且,确实有不少西方国家对本国人员在乌克兰参战的情况选择了“睁一只眼闭一只眼”的态度,有些甚至干脆不承认。 这次红军城战后的清理,其实也让人重新审视了现代战争的参与者构成。在传统认知中,战争是国家之间的事,士兵是国家的子民。 但现实越来越复杂,很多人是拿钱干活,打仗对他们来说是一种“职业选择”,而不是国家意志的体现。这种趋势如果继续发展,未来战争可能会越来越像“全球外包”的安全服务市场。 不过要说到底,这种“外籍化”的战争参与方式,也带来了很多问题。比如,这些人一旦被俘或阵亡,责任归属不清,国际法的适用范围模糊,背后牵扯的国家也很难完全撇清关系。 而乌克兰方面在用人上显然已经没有太多选择,只能不断扩大招募范围,这种做法虽然能短期缓解兵力压力,但长期来看可能会带来更多治理难题。 战争往往不是只靠武器和士气能打赢的,更重要的是后勤、制度、治理能力。而现在越来越多的迹象表明,乌克兰在这些方面的压力正逐渐显现出来。 红军城这场战役不仅仅是一个据点的得失,更是目前战场格局的一次缩影。外籍人员的大量出现,不只是一个数字,而是战争性质变化的信号。 讲真,这场战争打到现在,很多原本以为只是“临时帮忙”的人,可能都没想到自己会卷得这么深。而俄军在清理废墟时发现的这些“全球证件”。 也像是给了这场冲突一个不那么光鲜但非常真实的注脚。