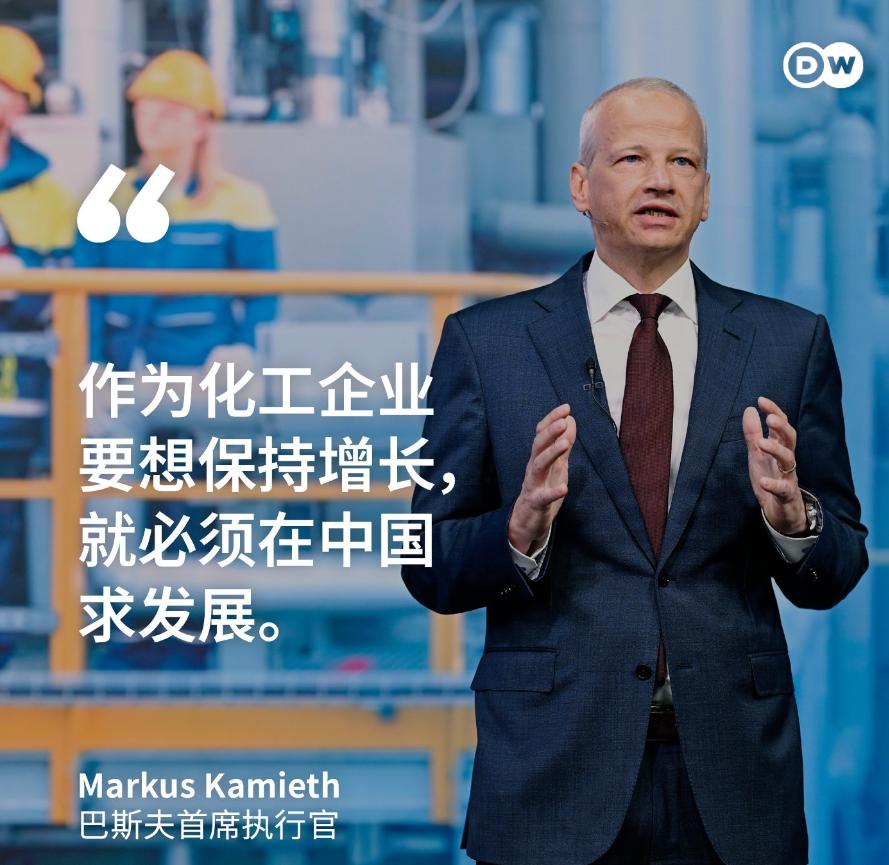

德国化工巨头巴斯夫CEO一句话,整个柏林政坛鸦雀无声,德国人都被骗了。 德国化工行业龙头巴斯夫的首席执行官马丁・布鲁德穆勒,在一次闭门投资者会议上直言:“如果我们不继续投资中国,就等于放弃未来。”这句话在柏林显得太刺目了,整个柏林政客圈无人敢回应,毕竟都在讨论如何摆脱中国的供应链。 这番话与柏林政坛热议的 “摆脱中国供应链” 论调形成尖锐对立,更让人疑惑的是,当德国政客们忙着鼓吹 “去中国化” 时,以巴斯夫为代表的德国精英企业却在持续加码在华设厂,这种鲜明反差让外界看清了产业现实与政治口号的距离。 很多人不知道,巴斯夫对中国市场的投入早已超出普通商业合作的范畴。早在 2019 年,巴斯夫就宣布在广东湛江启动总投资达 100 亿欧元的一体化基地项目,这是该公司史上最大规模的海外投资,也是中国化工领域首个外商独资的一体化生产基地。 截至目前,湛江基地的首批装置已正式投产,生产的工程塑料、聚氨酯等产品直接供应中国及东南亚市场,而后续项目仍在持续推进,预计全部建成后将创造数千个就业岗位,年产能覆盖从基础化学品到高性能材料的完整产业链。 布鲁德穆勒的言论并非一时冲动,而是基于对全球产业格局的深刻判断。作为全球最大的化工市场,中国不仅拥有庞大的消费需求,更具备完整的产业链配套、高素质的产业工人和持续优化的营商环境。 巴斯夫湛江基地周边,已经聚集了数十家上下游配套企业,形成了高效协同的产业集群,这种集聚效应是其他地区难以复制的。 数据显示,中国化工市场规模占全球的 35% 以上,且仍在以每年 5% 以上的速度增长,对于巴斯夫这样的行业巨头而言,放弃中国市场就意味着失去全球三分之一的增长空间。 与企业界的清醒相比,柏林政坛的 “去中国化” 论调显得格外脱离实际。近年来,受地缘政治影响,德国部分政客频频呼吁 “降低对华供应链依赖”,甚至推动出台限制对华投资的政策。 但现实是,德国化工行业对中国市场的依赖度早已根深蒂固。巴斯夫在中国的销售额占其全球总营收的 15%,而德国另一家化工巨头科思创,中国市场贡献了其全球近 20% 的收入。 更关键的是,中国是全球最大的稀土生产国和供应国,而稀土是化工、电子、汽车等高端制造业不可或缺的关键原材料,德国化工企业若想摆脱对华依赖,短期内根本找不到可替代的供应链。 布鲁德穆勒的直言之所以让柏林政客哑口无言,核心在于他戳破了 “去中国化” 的伪命题。化工行业属于重资产、长周期产业,一座一体化化工基地的建设周期长达 10 年以上,投资回报周期更是超过 20 年,企业在做投资决策时,必须基于长远的市场判断,而非短期的政治波动。 巴斯夫湛江基地的建设,正是看中了中国市场的长期潜力和稳定性,这种基于商业逻辑的选择,与政客们基于政治考量的口号形成了鲜明对比。 事实上,德国企业界对中国市场的投入一直在持续加码。除了巴斯夫,宝马、奔驰等汽车巨头也在不断扩大在华产能,德国大众更是宣布将在未来五年内投资 150 亿欧元用于中国市场的电动化转型。 这些企业的选择并非盲目跟风,而是基于实实在在的市场需求。中国不仅是全球最大的汽车市场,更是新能源汽车、新能源电池等新兴产业的引领者,德国企业若想在全球竞争中保持优势,就必须深度参与中国市场的发展。 值得注意的是,中国市场的吸引力不仅在于规模,更在于持续升级的消费需求和创新生态。随着中国经济的高质量发展,市场对高端化工产品、环保材料、生物化工等领域的需求日益增长,这为德国化工企业提供了新的增长机遇。 同时,中国在数字经济、人工智能等领域的快速发展,也为传统化工产业的转型升级提供了技术支撑,巴斯夫湛江基地就融入了大量数字化、智能化生产技术,成为全球化工行业智能制造的典范。 柏林政坛的沉默,反映出政治与经济的深刻矛盾。在全球化时代,产业链的形成是市场规律作用的结果,任何试图通过政治手段强行割裂产业链的做法,最终都会损害自身利益。 对此,你们有什么看法,欢迎评论留言~