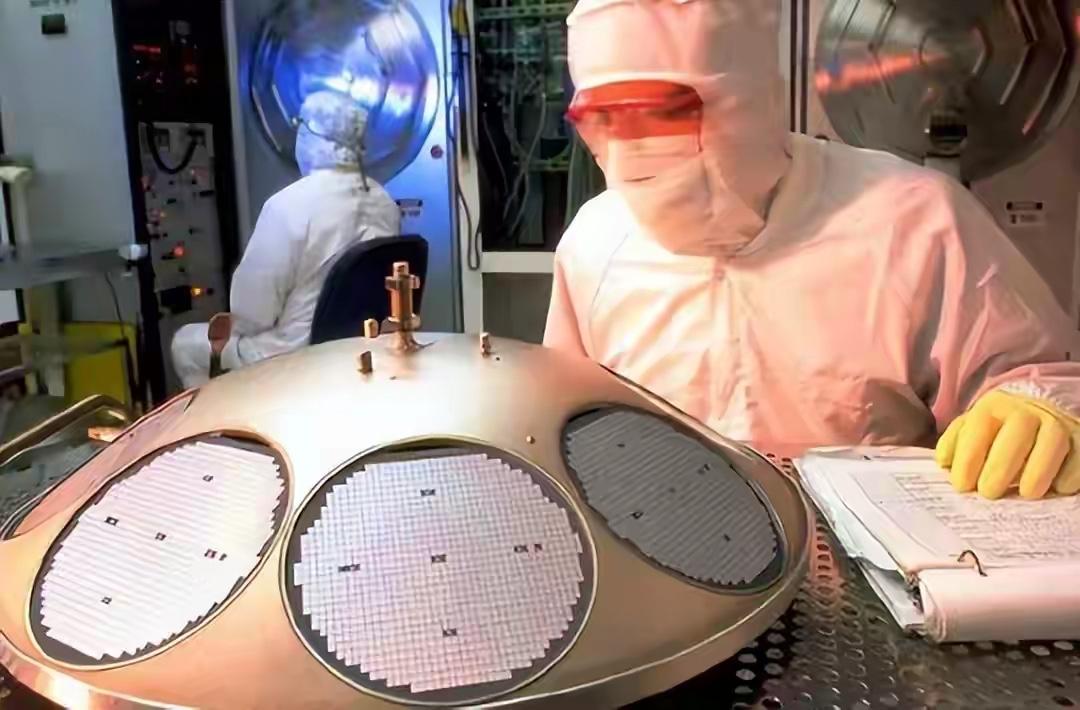

5年前被外国“卡脖子”的技术我们完成了多少?光刻机未攻克。芯片和操作系统已攻克。核心算法未攻克。环氧树脂未攻克。高强度不锈钢未攻克。 2020年那阵儿,“卡脖子”三个字听得人心里发堵。 芯片被限、系统被卡,连造芯片的光刻机、封装用的环氧树脂,都得看别人脸色。那时候业内有句无奈的玩笑:“别人给啥咱用啥,连挑的资格都没有。”谁能想到,五年后的今天,有些领域已经能挺直腰杆了。 芯片领域的翻身仗打得最提气。2023年算是个关键节点,中芯国际用DUV设备搞出了28纳米的成熟制程,良率稳定在90%以上。 这可不是小进步,手机、汽车里的很多芯片,用这个制程就够了。 到了2025年更猛,三季度财报显示,他们研发投入涨了13.6%,资本支出砸了170多亿,产能几乎拉满。 更惊喜的是华为麒麟9030芯片亮相,虽说没明说制程,但能流畅跑起大型游戏,性能摆在那儿。 操作系统的突破也不含糊。鸿蒙系统从最初的手机端试水,一步步铺到了智慧屏、汽车甚至工业设备上。 2024年的时候,生态设备数量就突破了亿台,到2025年,光是开发者就有近万人在为它写代码。华为还砸了10个亿搞“天工计划”,扶持AI服务生态,以前说“系统好用但软件少”的声音,现在基本听不到了。 但别光看高光时刻,难啃的骨头还多着呢。光刻机就是最典型的例子,常说“未攻克”,其实得拆开看。 2025年5月,上海微电子的28纳米DUV光刻机已经量产交付了,国产化率超70%,用四重曝光技术还能摸到14纳米的边,良率都到95%了。 可真正的硬骨头EUV光刻机,也就是能造7纳米以下先进芯片的那种,至今还没突破。 核心算法的处境更微妙。2024年倒是有个好消息,“本源悟空”量子计算机完成了全球最大规模的量子流体动力学仿真,还装了抗量子攻击的护盾。 可这只是前沿领域的突破,咱们日常用的工业软件、AI大模型里的核心算法,还是得依赖进口。 有工程师吐槽:“国外算法算出来的数据直接能用,咱们的得反复校验,差一点都不敢往产品上用。”量子算法再牛,离落地到普通人的生活里,还有很长的路要走。 材料领域的短板更显眼。环氧树脂在芯片封装与电路板领域至关重要,是不可或缺的材料。国内虽已具备生产能力,但高端产品仍依赖进口。 高强度不锈钢着实令人困扰,尤其是航空航天领域所使用的,它能抵御几千度高温且不变形。然而,目前这类高端材料的供应仍主要依赖国外。 有材料厂的人说:“配方能抄个大概,但生产时的温度、压力控制,差一丝一毫成品就废了。” 你有没有发现一个规律?能够实现快速突破的技术,大多得益于规模庞大的国内市场作为坚实支撑。国内市场的广阔天地,为技术的成长与跃进提供了丰沃土壤与有力保障。 可光刻机、环氧树脂这些,要么技术太复杂,得全球供应链配合;要么市场规模没那么大,短期看不到回报,愿意深耕的人就少。这就像种地,种蔬菜见效快,种大树得等十年,可大树才能挡狂风。 上海微电子的路子其实值得琢磨,先搞定28纳米这种“吃饭”的技术,占了国内80%的市场份额,再攒钱攒经验攻高端。 这种“务实打法”比喊口号管用多了。反观有些材料领域,总想一步到位搞高端,结果基础没打牢,高端也没追上,白白浪费了时间。 五年攻坚下来,最该明白的不是“哪些成了哪些没成”,而是技术突围从来没有捷径。 能突破的,是企业、高校、政策拧成了一股绳;暂时落后的,是基础研究的底子还没那么厚。 中芯国际财报里的研发投入数字,上海微电子光刻机的交付清单,鸿蒙系统的生态名单,这些不是冰冷的数字,是无数人熬出来的结果。 那些还没攻克的技术,不是啃不动,是得花更长时间慢慢磨。” 真正的底气,从来不是一下子解决所有问题,而是知道差距在哪儿,还愿意沉下心追赶。 从2020年的“处处受限”到2025年的“多点突破”,这五年的变化已经说明白了:别人的技术再好是别人的,自己的技术再差,练着练着也就强了。 技术攻坚就像跑马拉松,现在刚过半程,只要方向对了,接着跑下去,总有冲线的那天。 信息来源: 经济日报——2025-05-05推动人工智能产业迈向更高水平 科技日报——2024-08-14 坚持走融合协同发展的道路 构建自主产业生态——院士把脉操作系统发展新机遇、新趋势