美国这次要急眼!不是因为火箭没升空,而是中国空间站里竟没有一个英文,全是中文! 过去几十年,国际空间站上喊指令、写报告、贴标识,英语几乎是唯一通行证,所有国家宇航员上岗前得先过语言关,哪怕是俄罗斯宇航员,操作时也得夹杂着英文术语,更别提其他国家的航天人。 可现在,中国天宫空间站核心舱一亮屏,操作界面清一色中文,应急手册也是母语优先,就连舱内的设备标识、按钮说明,全是方方正正的汉字。宇航员出舱执行任务,地面指令用中文下达,数据报表用中文记录,甚至太空授课时,课件里的公式标注、实验步骤,都保持着纯中文呈现,这在过去的太空探索史上简直是颠覆性的存在。 这场语言争夺战背后是规则之争,美国习惯了用英语写太空法典,从卫星轨道登记到碎片清除标准,从载人对接协议到太空资源开发准则,全是西方话语体系说了算,其他国家要么服从要么被边缘化。当年中国想参与国际空间站项目,就因为不掌握英语主导的技术标准,被美国以“安全风险”为由拒之门外,只能眼睁睁看着别人制定游戏规则。 可中国载人航天三十年,从零到独立空间站,用母语走完全程,证明技术突破可以不靠外语包装。从神舟飞船的中文操作面板,到天宫核心舱的全中文控制系统,中国航天人硬是把母语融入每一个技术环节,火箭发射的倒计时用中文喊,太空实验的参数用中文记录,就连与其他国家合作的项目文件,也坚持中文正本、外文译本的原则,这不是任性,而是技术自主带来的底气。 更让美国坐不住的是,现在想和中国合作太空项目,得反过来学中文了。已有17个国家加入中国空间站合作计划,欧洲宇航员早就开始恶补中文,不仅要会日常交流,还得熟练掌握航天专业中文术语,毕竟空间站里的操作按钮全是汉字,不懂中文别说执行任务,连应急逃生都可能出问题。 德国宇航员马蒂亚斯・毛雷尔为了参与实验,把中文操作手册翻得卷了边,法国宇航员托马斯・佩斯凯更是在社交媒体上晒出中文学习笔记,直言“学好中文才能玩转天宫”。 这可戳中了美国的痛点,他们当了几十年太空规则的“话事人”,早就习惯了让别人适应自己的语言和标准,如今中国突然另起炉灶,用中文搭建起独立的太空合作平台,相当于在西方主导的太空体系外,开辟了一条新赛道。过去美国靠着英语霸权,能随意解读规则、排挤异己,现在中国用纯中文空间站证明,技术自主就能制定自己的规则,不用看别人脸色。 要知道,太空领域的语言选择从来不是小事,而是话语权的直接体现。当年美国靠着阿波罗登月计划,把英语推向太空,随后借着国际空间站的主导权,将英语固化为太空“通用语”,本质上是通过语言垄断,确保自己在航天领域的长期优势。 可中国天宫的出现打破了这种垄断,中文成为太空工作语言,意味着中国航天不仅掌握了核心技术,更开始拥有规则制定的话语权,从“跟着别人玩”变成“自己开赛场”。 美国急眼的根本,是怕这种语言背后的规则变革蔓延开来。如果中文在太空领域站稳脚跟,接下来很可能带动更多技术标准、合作协议向中文体系倾斜,原本由美国主导的太空秩序将被打破。更让他们焦虑的是,中国空间站的技术水平毫不逊色,全中文界面不仅没影响运行效率,反而因为母语操作减少了沟通误差,这让美国所谓的“英语更高效”的说辞不攻自破。 其实明眼人都清楚,中国不用英语不是搞封闭,而是坚守主权平等的原则。国际空间站用英语,本质上是美国主导下的霸权体现,而中国空间站用中文,是在平等合作基础上的自主选择——你可以选择合作学中文,也可以选择不合作,没有强制但也没有妥协。这种不卑不亢的态度,恰恰戳中了美国的霸权软肋,他们习惯了强加规则,却没想到中国用技术实力另立门户。 中国航天的崛起从来不是一蹴而就,从被封锁、被质疑,到如今用中文空间站赢得世界尊重,背后是无数科研人员的坚守。全中文界面不是为了和美国对着干,而是向世界证明:技术自主才能掌握话语权,语言自信源于实力自信。 美国再想靠英语霸权垄断太空规则已经不现实了,因为在天宫空间站之后,越来越多的国家开始意识到,太空不应该只有一种语言、一套规则,多元平等才是未来的趋势。 说到底,美国急眼的不是中文本身,而是中文背后中国航天的自主崛起,是他们长期垄断的太空规则正在被打破。中国用三十年时间证明,不用依附别人的语言和规则,照样能搞出世界一流的空间站,照样能吸引全球合作。 未来的太空,终将是多语言、多规则共存的舞台,而中国空间站的全中文界面,正是这场变革的先声。

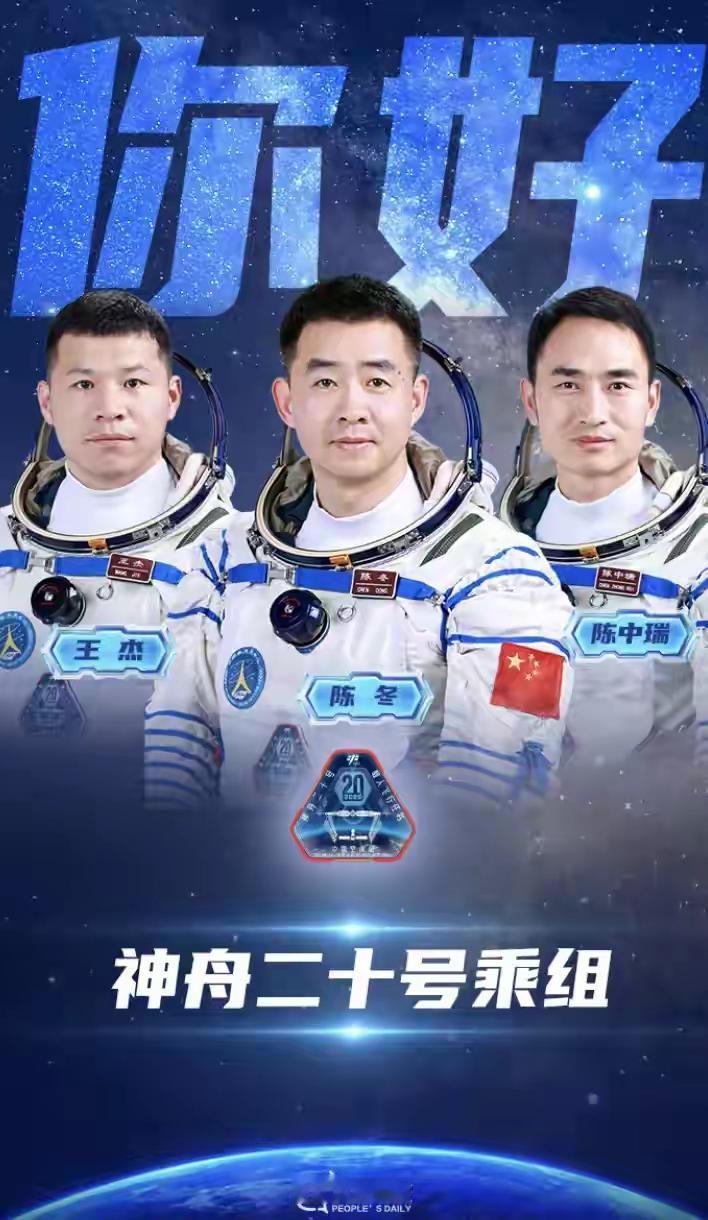

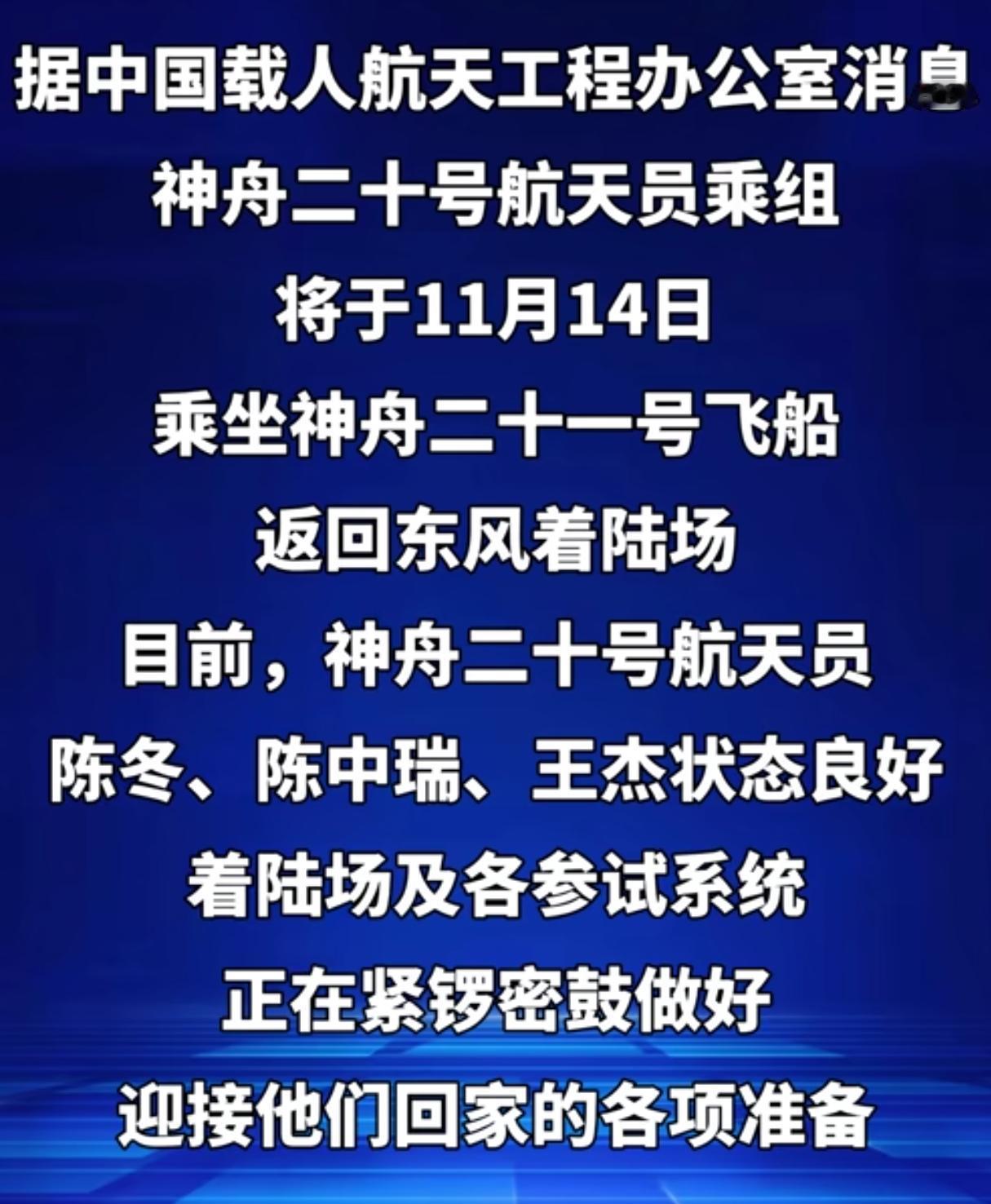

最新消息!11月14日,据中国载人航天工程办公室消息,神舟二十号航天员乘组将于

【7评论】【9点赞】