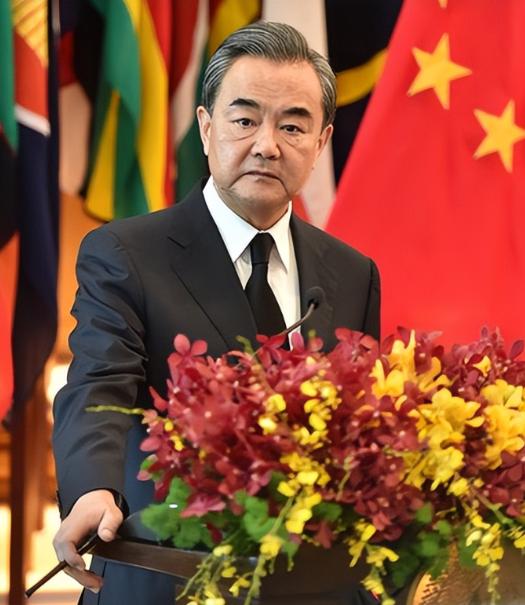

“自掘坟墓前的最后一跳”,蔡英文11月8—10日窜访德国并发表“台独”演讲,无疑是让自己罪加一等,自取灭亡跳进自己挖好的坟坑里,特别恶心人又被人所不耻的同时,只有受到人们的嘲笑。 在11月8到10日,蔡英文的德国之行成了国际关注的一个焦点,但它远不止是一次普通的政治行程。 德国政府在这次事件中玩了一手“模糊外交”。 对于 “柏林自由会议”,他们嘴上说着是 “民间机构组织的活动”,听上去仿佛完全脱离了官方的参与和关联。 可实际行动呢,联邦议长和教育部长这些高级官员都去了现场,这不就是变相给活动“背书”吗,明摆着是想释放某种信号。 这种“两面派”的做法可不是临时起意。就在这事发生前几天,也就是11月3日,德国官员还跟中方外长王毅通话,郑重声明德国“坚持一个中国政策不变”。 一边在外交场合信誓旦旦,一边又对蔡英文的到访“放行”,这种操作摆明了就是一场精心设计的双簧。 柏林的这方演讲台,转瞬就成了两种截然不同世界观激烈碰撞的前沿阵地,一边是蓄意干涉他国内政的霸权逻辑,一边是坚守国家主权的原则立场。 蔡英文在讲话中,把台湾塑造成一个“受害者”,反复强调“民主对抗威权”的说法,想借此赢得西方世界的认同。这套说辞,在外人看来,就是她推动“法理台独”和“两国论”的“双轨”策略。 然而,中方及其支持者对此的立场非常明确。 他们搬出了联合国2758号决议和《开罗宣言》这些历史和法律依据,直指台湾是中国领土不可分割的一部分。 在他们眼里,蔡英文这次访问就是对国家主权的直接挑衅,根本就是分裂祖国的罪恶行径。 这场政治秀的背后,其实是德国难以回避的经济软肋。 德国经济对中国的依赖度已达到相当高的水平,这一沉甸甸的现实,是任何政治决策制定过程中都无法回避、必须重点考量的关键因素。 数据摆在那里,德国高达95%的稀土和70%的工业设备都得从中国进口,这些可都是德国工业运转的命脉。 这种深度捆绑让德国的企业界感到忧心忡忡。 他们担心,政府在政治上的一些举动,可能会引来中方的反制措施,直接损害他们的商业利益。 于是,一幅撕裂的画面出现了:政客们在前面谈论着所谓的“民主价值”,而后面德国的经济基础却在为潜在的损失感到不安。 此次事件触发的连锁反应极为复杂,不同群体的认知差异巨大,立场更是泾渭分明,最终走向了两极分化的局面。 在国际舞台上,一些国家迅速站队,比如巴基斯坦、柬埔寨和马尔代夫,他们重申“一个中国原则”,俄罗斯也公开批评某些国家利用台湾问题给中国施压。 但在部分网络舆论场里,情绪明显走向了极端,要么是一边倒的激进声讨,要么是毫无理性的片面站队。 有人不仅拿蔡英文即将70岁、未婚无孩的个人情况说事,甚至还出现了要求公安机关逮捕她并判处死刑的过激言论,给她罗列了“分裂国家罪”、“汉奸卖国贼罪”等罪名,还号召大家补充她的“罪行”。 与此同时,也有声音认为,这次访问并没有在普通民众中引起多大的水花,所谓“雷声大雨点小”,关注度并不高。 这跟台湾内部的一些民意数据形成了有趣的对照:从2014年到现在,18到35岁的台湾年轻人中,认同自己是中国人的比例从58.3%降到了22.1%。 蔡英文过去的外交活动也常常是这样,比如她之前访问过捷克。 可他在英国碰了一鼻子灰,就连前往布鲁塞尔,也只收获了 “友台议员” 们流于表面的礼节性接待,并未达成实质目的。这些都说明了,想在国际上搞这种“政治豪赌”,往往是得不偿失。 说到底,蔡英文的柏林之行,与其说是她个人的外交表演,不如说是德国自己困境的一次公开展示。 德国一边想维护所谓的“战略自主”,一边又夹在中美博弈的缝隙里,想在政治表态和经济利益之间找个平衡点。 但结果呢,它反而把自己的内部矛盾彻底暴露了。 这个“柏林悖论”给大家提了个醒,在全球化如此紧密的今天,任何国家如果还想把政治和经济切割开来,那恐怕只是一种危险的幻想,最终只会让所有局内人都陷入更深的麻烦。 信源:蔡英文窜访德国挑衅一中原则 中方严正警告德方勿玩“两面手法” 2025-11-08 05:40·连润升

![成都、天津地铁客流量昨日均擦边未超过整数大关,非常遗憾[呲牙笑][呲牙笑][呲牙笑]](http://image.uczzd.cn/2096921634473801393.jpg?id=0)