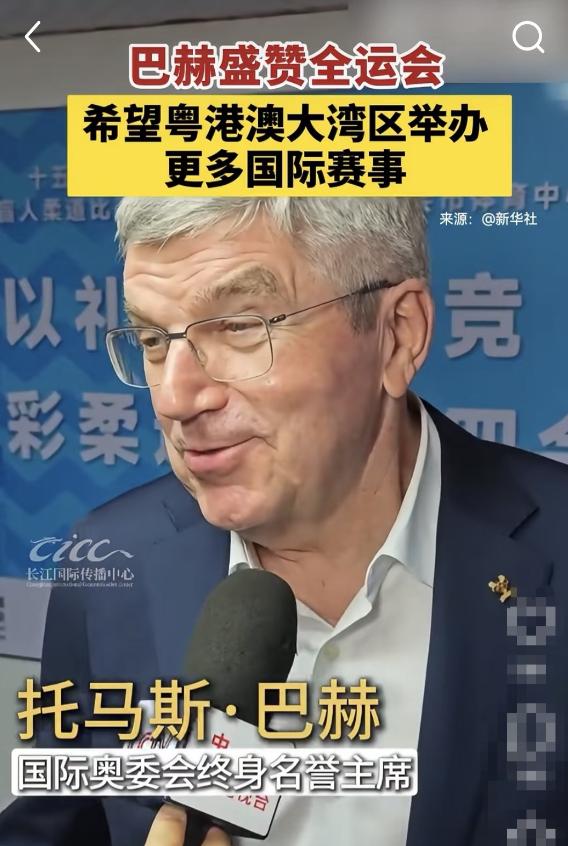

早就知道奥委会主席巴赫这个老头子这次来中国的目的不纯,不就是想让中国再次申办奥运会吗?把注意打到大湾区上了,夏季奥运会已经成为了一个让很多国家嫌弃的赛事,因为要举办一次奥运会的花费那可是巨大的,要修建非常多的基础设施,还有投入非常大的人力,物力,财力去支撑。 当国际奥委会主席巴赫,将橄榄枝递向中国的大湾区时,这绝不是一次普通的盛会邀约。 这更像是一场十字路口的对视:一边是陷入生存危机的奥林匹克运动,另一边是渴望展示全新发展路径的中国。 曾几何时,奥运会是无上荣光,如今却成了不少国家唯恐避之不及的“烫手山芋”。 历史的账本摊开,超支超过150%的预算简直是家常便饭,这场豪赌的胜率实在太低。 面对这份沉重的历史,大湾区,到底是打破魔咒的解药,还是又一剂重蹈覆辙的苦药? 半个世纪以来,奥运会逐渐跑偏,成了一场疯狂营造奇观的竞赛。 它留下的“遗产”,往往不是持久的繁荣,而是持续流血的财政伤口。 希腊的雅典就是个惨痛的教训,2004年那场盛会留下了成堆闲置的昂贵设施,甚至被认为是后来引爆国家债务危机的导火索之一。 更近的里约奥运会,预算超支更是飙到了惊人的352%,赛后那些宏伟场馆的荒废画面,触目惊心。 这些巨大的体育场馆,赛后维护成本高昂,很容易就沦为城市的“白色大象”,甚至是一堆现代垃圾。 唯一的例外,似乎只有1984年的洛杉矶,他们靠着精明的商业化和利用现有场馆,奇迹般地实现了盈利。 可那种模式,又有几人能复制? 这笔沉重的历史账单,让所有潜在申办者望而却步,也逼得国际奥委会不得不改弦更张。 大湾区的构想,有趣的地方在于它提供了一种“反向解题”的思路。 它的底气不只在于财力,更在于一种从“从零建造”到“智慧整合”的革命性转变。 这恰好对上了国际奥委会“节俭办赛”的自救药方。 这里几乎不需要再大兴土木。 从广州天河到深圳大运中心,世界级的场馆早已星罗棋布。 如同蛛网般密布的高铁线路,搭配一座座横跨海湾的大桥,让这片区域的城市群实现无缝贯通,“一小时生活圈” 的便捷体验触手可及。 更何况,广州的亚运会和深圳的大运会早已让这里积累了丰富的办赛经验。 所以,大湾区要讲的故事,核心已经不再是“我们能建什么”,而是“我们如何聪明地利用已有的一切”。 这个思路,从源头上就掐断了催生那些“面子工程”和财政黑洞的可能。 这场潜在的合作,早已超越了体育本身,更像是一场“相互重塑”的战略博弈。这盘棋,对弈的双方都想借对方的力量,完成自身的蜕变。 对于国际奥委会来说,大湾区几乎是验证其改革成败、打破“奥运必亏”魔咒的终极试验场。 如果这个横跨两种制度、三个关税区的独特区域都能成功,那将是极具说服力的范本。 但中国所身处的时代,早已发生深刻变迁,再也不是过去的境况。 2008年的奥运会像一场向世界宣告“我来了”的盛大亮相。 今天,中国不再需要用一场盛会来“刷存在感”或者换取国际社会的认可。 官方对此构想的审慎态度,也反映了国内那种“应优先民生”的理性声音。 如果办,这次的目标将是输出一种发展哲学:一种关于资源优化配置和区域协同发展的中国智慧。奥运筹备将成为催化剂,真正为民众带来基础设施互联、公共服务一体化的长久福利。 说到底,无论大湾区最终是否与奥运牵手,这场讨论本身,已经极具价值。 它迫使我们去重新思考,一场成功的盛会,标准到底是什么? 未来的奥运火炬,或许不应只照亮运动员的汗水,更应照亮全球城市可持续发展的未来之路。这正是 21 世纪里,对 “更快、更高、更强 —— 更团结” 奥林匹克精神最生动、最深刻的注解。 参考资料:主管部门辟谣青岛申办2036奥运会——2024-04-30 11:22——来源: 人民体育