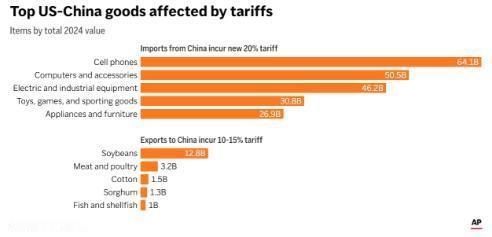

美国的公司挺狠啊,通用汽车要求,把中国零部件供应商,全都踢出去。 最后期限是2027年。 麻烦看官们右上角点击一下“ 关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 全球供应链格局的变化,正在悄然重塑着国际经济和政治的版图,尤其是美国车企在中美贸易关系的波动中所作出的战略调整,正成为这一变革的风向标,作为全球最大的汽车制造商之一,通用汽车的这一决定,传递出的不仅是“去中国化”的政策信号,更是全球供应链重组的强烈指示。 早在2024年,通用就已经开始采取行动,要求数千家供应商逐步清理掉中国制造的零部件,想必许多人会好奇,这看似是一场简单的供应链调整,背后却蕴藏着更深层的战略意图。 从表面上看,通用的决策是基于全球范围内政治紧张局势的直接反应,尤其是中美之间日益加剧的摩擦,但仔细想想这也映射出美国车企对未来供应链“韧性”的追求,美国高层对“韧性”这个词的推崇,反映了他们的长期战略——即便这意味着在短期内会破坏现有的供应链、提高成本、延长交付周期。 无论如何这一决定不是一时冲动,更像是应对未来风险的“保险政策”,通用的高层意识到,过于依赖中国的供应链,在当前复杂的国际环境下,简直就是给自己埋下了隐患。 从原材料到零部件,中国的汽车供应链几乎贯穿了全球制造的各个环节,对于通用来说,要在两年内彻底摆脱这份依赖,显然是不现实的。 即便如此美国车企并没有因此停滞不前,而是加速了调整的步伐,逐步推动供应商寻找替代品,并明确提出到2027年,整个北美产线要实现“零中国”。 但话说回来,替换掉中国的零部件并非一件轻松的事,中国在很多领域,尤其是照明、电子和定制零件方面,已经占据了主导地位,像模具制造、电子元件等复杂部件,中国的制造能力早已建立起深厚的产业链基础。 美国车企想要在短时间内找到合适的替代品,不仅需要大量的时间和资金投入,还需要从根本上重建全球供应链的布局。 这意味着,通用汽车的这一战略调整,不仅仅是更换供应商,更是在重塑整个采购逻辑,从追求最低成本转向确保供应链的可控性和弹性,这一变化,可能会让车企面临更高的生产成本,但从长期来看,这也是确保供应链不被突发事件破坏的必要之举。 通用的这一策略调整,并不仅仅限于将中国的零部件排除在外,随着中美之间的竞争愈演愈烈,全球汽车企业的供应链策略也悄然发生了变化,美国政府的政策,无论是特朗普时期的关税壁垒,还是拜登时期的补贴扶持,都是为了推动企业脱离中国的技术与零部件供应。 正因如此通用的这一举措,已经不是单纯的企业行为,它深刻反映了美国政府对未来供应链安全的重视,无论是谁执掌白宫,供应链“韧性”始终是他们关注的焦点。 当我们回头看看过去几年的情况,可以发现美国车企并不是第一次尝试调整供应链,早期电池和半导体这类高科技部件的采购已经开始转向韩国、日本等国家,甚至有些企业选择自行建立生产线,以减少对中国技术的依赖。 但这一次通用的目标不仅仅是电池和芯片,它们把目光投向了更基础的电子元件、照明系统等零部件。这不仅是要换供应商,而是在重新审视供应链的整个生态,从最低成本到最高可控,从全球分工转向区域自循环。 虽然表面上美国车企在推动这一战略时大肆宣扬“振兴本土经济”,但实际情况却比想象中复杂得多,重建供应链的成本,已经远超预期,初步估算,把成熟的中国供应链完全搬回北美,投入成本至少要翻倍。 而且随着全球制造业的发展,劳动力成本不断上升、基础设施老化以及熟练工短缺等问题,都让美国车企在这一过程中捉襟见肘,换句话说,短期内车价的上涨几乎是不可避免的,消费者最终将为这一战略调整埋单。 与此同时中国的应对策略也开始显现,中国供应商已经开始在墨西哥、越南、东欧等地布局新工厂,绕开关税壁垒,继续向这些市场输出汽车零部件,甚至可以说,虽然美国车企在通过“去中国化”政策限制中国供应商的市场份额,但中国的制造业正悄悄改变着全球产业链的格局,未来的竞争可能不再是单纯的价格竞争,而是关于技术、供应链安全性和产业韧性的较量。 回顾这一切,我们不禁要问:在全球化退潮的今天,供应链已经不再仅仅是经济层面的问题,它已经变成了国家间博弈的前沿阵地。 美国用通用汽车作为切入点,向全球传递了明确的信号:他们愿意忍受短期阵痛,换取长期的战略主导权,而中国则必须在这个复杂的国际局势中,找到自己的突破口,既要保住全球份额,又要避免被单一市场绑架。 这场供应链的大迁徙,正在悄无声息地改变全球产业格局。 对此,大家有什么看法呢?