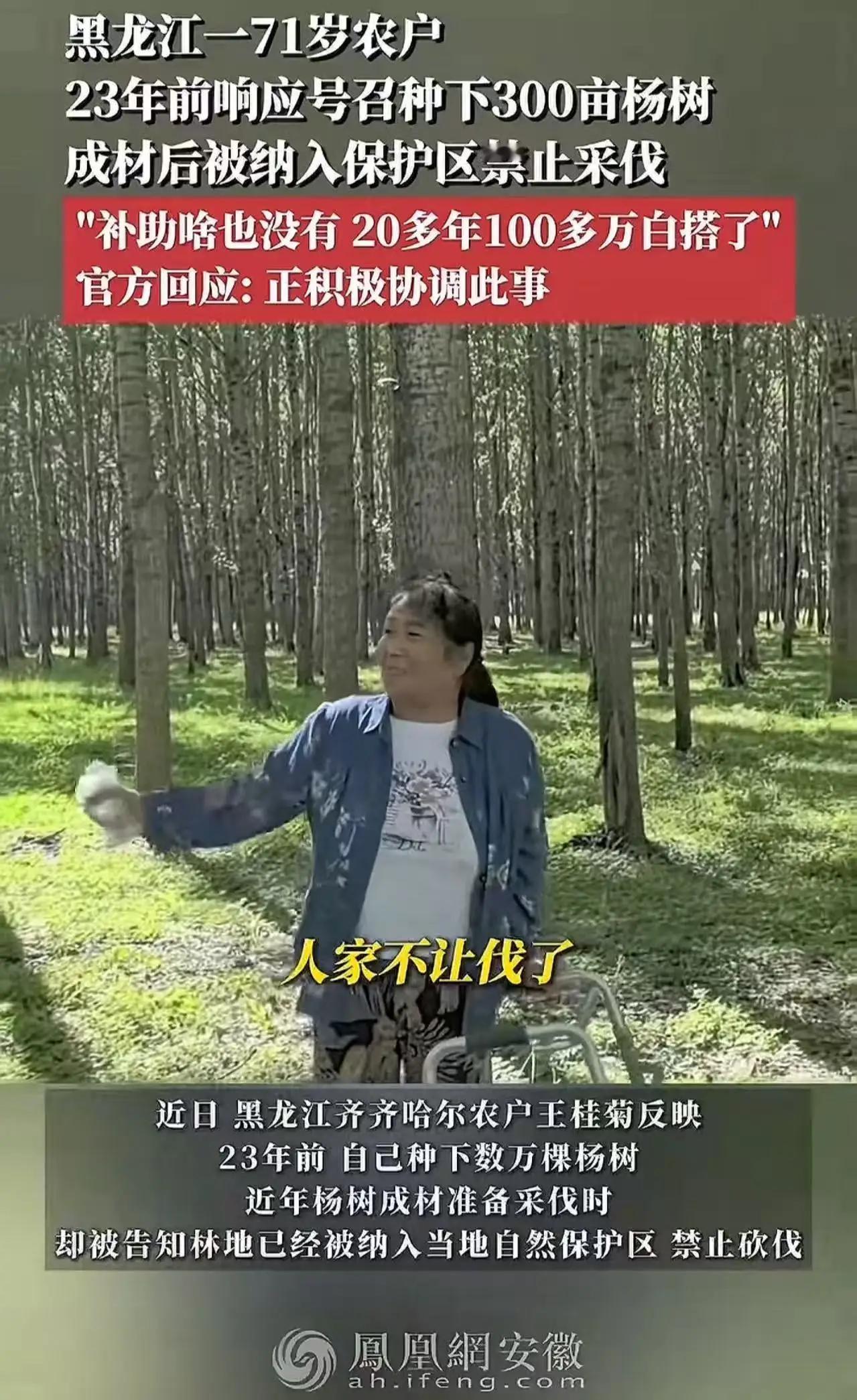

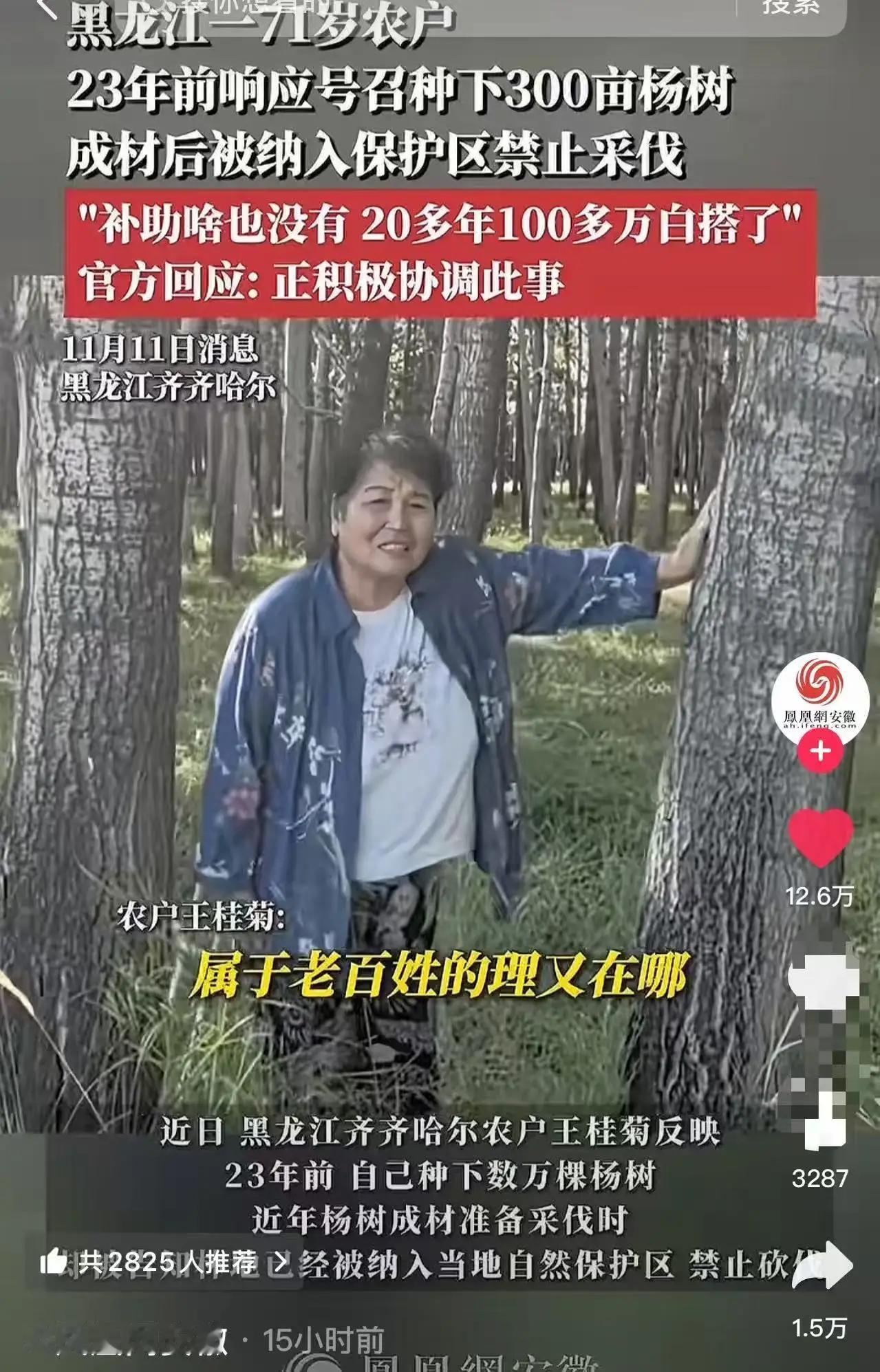

71岁农户23年种300亩杨树,成材后禁伐无补助:生态与民生不该是单选题 “上哪里说理去!20多年的投入,100多万白搭了!”黑龙江齐齐哈尔71岁农户王桂菊的一声哭诉,戳中了无数网友的痛点。23年前,她响应号召在承包地种下3万棵杨树,如今树木成材本该收获,却被告知林地已划入乌裕尔河国家级自然保护区,禁止采伐;更让人心寒的是,从种树到现在,她一分补助都没拿到,如今双侧股骨头坏死拄着拐杖,却要面对半生心血可能付诸东流的结局 。 这不是一场简单的“个人诉求 vs 生态保护”之争,背后藏着普通人对规则的敬畏与权益的期盼。2002年,王桂菊与村委会签订《造林承包合同书》,合同上明明白白写着“退耕还草(林)”,还约定“林木成熟经批准可采伐,遇政策调整收回土地应给予补偿” 。带着对政策的信任,她把360亩河套地变成了林地,后来过户给女儿张丽的部分仍有305.5亩。这23年里,她扛着风霜雨雪打理林地,遭遇大水倒伏时还要费心抢救,除了一次经批准砍伐倒伏树木得款几万块,几乎全是投入,累计花费超百万 。 可当2024年张丽申请采伐证时,等来的却是保护区的拒绝答复——依据《森林法》,自然保护区缓冲区内的林木禁止采伐,其申请不在准许范围 。更让母女俩难以接受的是补助问题:她们一直以为自己种的是“退耕还林”地,理应享受补贴,可富裕县林草局却说地块属于“三北”工程造林地,且未签订退耕还林合同,因此无补贴;齐齐哈尔市林草局也回应,现行政策没有保护区林地划入的补偿规定 。 一边是白纸黑字的承包合同,一边是“无政策可依”的官方答复;一边是老人半生的辛劳付出,一边是生态保护的刚性要求,矛盾就这样摆在了台面上。网友们的愤怒不是不支持生态保护,而是心疼老人的遭遇:“当年号召种树时说得多好听,现在树成了生态屏障,却让农户独自承担损失?”“合同里写了政策调整给补偿,怎么到执行时就没规定了?”还有人晒出其他地区案例,比如广西对生态公益林的补偿标准是每亩每年22-36元,证明生态保护与农户补偿并非不可兼顾。 其实,这件事的核心从来不是“保树还是保人”,而是如何不让响应政策的人“流汗又流泪”。王桂菊种树时,这片土地还不是保护区,她的造林行为本身就为后来的生态保护打下了基础——3万棵杨树23年固沙护土、净化空气,早已是生态系统的重要组成部分。现在不让采伐,是为了更大的公共利益,但公共利益的实现,不该以牺牲个体合法权益为代价。正如网友所言:“生态保护是好事,但不能让老实人吃亏,否则以后谁还愿意响应政府号召?” 官方目前给出的“积极协调”和“林权互换”方案,显然还没让农户满意。张丽直言,林权互换缺乏可操作性,树木的树龄、粗细、面积难以匹配,根本无法落地;而“向上级争取政策调整”的说法,也显得遥遥无期,毕竟承包合同2027年就将到期,老人耗不起也等不起 。大家期盼的,不是推翻生态保护政策,而是一份公平合理的解决方案:要么按规定给予合理补偿,弥补23年的投入与预期收益;要么在不破坏生态的前提下,探索科学采伐、生态补偿相结合的路径。 生态保护是长期工程,而信任是政策落地的基石。23年前,王桂菊用半生辛劳响应号召,种下的不仅是3万棵杨树,更是对政府的信任;23年后,我们不能让这份信任落空。正如法律层面所言,林地划入保护区的补偿应综合考虑林木价值、经营损失等因素,通过专业评估给出合理方案,这既是对农户权益的保障,也是对公共信任的维护。 现在,王桂菊还在等着一个明确的答复,无数网友也在关注着这件事的进展。生态保护与民生保障从来不是单选题,而是需要智慧平衡的必答题。希望相关部门能加快协调进度,拿出切实可行的方案,既守护好绿水青山,也不让老实人的辛劳白费。 最后想问大家:你觉得这件事该如何平衡生态保护与农户权益?如果是你,会支持怎样的解决方案?欢迎在评论区留下你的看法,让更多人关注这份迟到的公平~杨树树 六棵杨树 无絮杨树 栽杨树 无絮杨树价格 雄株杨树 河北杨树