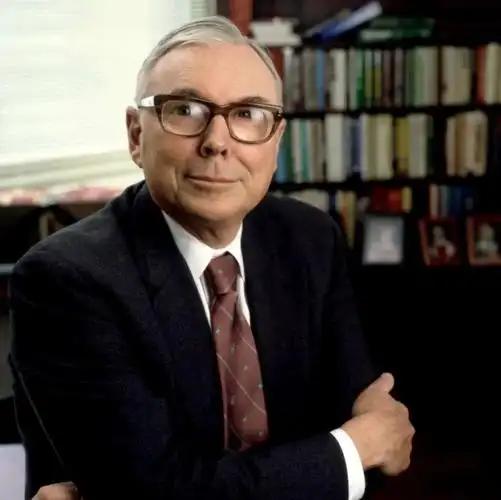

美国彻底慌了? 世界亿万富豪查理·芒格:“美国过去的成功,很大程度上有中国人的贡献,中国这么大一个国家,从贫穷走向富裕,在整个人类历史上也没有先例。 中国做对了很多事情,我们在很多方面不如中国,我们不应该对中国颐指气使。” 一针见血,振聋发聩! 查理·芒格不是一个喜欢废话的人。他说话简洁、逻辑清晰、从不拐弯抹角。 2023年,他在伯克希尔·哈撒韦股东大会上面对上万名投资者,干脆利落地说了三个“愚蠢”,专门送给那些一手推动美中关系对抗的人。 他的观点很明确,美国需要中国,中国也不需要被“教训”。 这句话不是情绪发泄,更不是外交辞令,而是一个投资巨擘对现实的冷静观察。 芒格去世前的最后一次公开访谈时间是2023年10月,他清楚地表示中国经济未来20年将比任何其他大型经济体的前景都更光明。 理由不复杂,这个国家几十年来稳定增长,制造业体系完整,科技创新强劲,关键是,它还便宜,性价比优势极高。在芒格看来,投资中国,不是押宝,而是逻辑选择。 他最成功的中国投资案例是比亚迪。2008年在整个西方市场还把中国电动车当“廉价玩具”的时候,是芒格坚定地推动伯克希尔斥资18亿港元买入比亚迪股份。 那时候每股只要8港元,十五年后市值翻了几十倍,他称比亚迪创始人王传福是“天才”,直言“从未见过这样的人”,这不是客套,而是实打实的回报让他看到了中国制造的真正实力。 芒格也看好中国的互联网企业。哪怕阿里巴巴股价起伏不定,他仍然在2021年持续加仓。 他说阿里在中国零售市场的竞争优势非常明显,是极具价值的长期资产,这种耐心和信心,正是芒格投资哲学的核心。 芒格对中国的好感,从来不是感情用事,他看重的是长期主义,是制度效率,是文化底色。 他多次公开讲过一个观点,中国几十年保持8%、9%、甚至10%的GDP增速,这在人类历史上是绝无仅有的。 而且这种增长不是靠印钞票,不是靠借债,而是靠中国人自己的勤劳和储蓄。 他说,“中国人是用自己的钱让国家富起来的。”这句话点出了中国模式的根本不同。 他还特别提到中国的经济管理方式比美国“更聪明”,在他眼里中国政府在宏观调控、产业升级和长期规划方面,展现出超强的执行力和战略判断。 比如中国制造业从2010年起就位居世界第一,2021年制造业增加值占全球近三成。 全球500种主要工业产品中,超过40%是中国产的,90%的个人电脑、80%的空调、70%的手机都来自中国工厂,这不是偶然而是结构性的优势。 芒格对中国制造的信心背后,是数据说话,他清楚地知道中国不是“世界工厂”那么简单,它是全球唯一拥有全部工业门类的国家,从最基础的零部件,到最尖端的科技设备,中国的供应链完整到让人害怕。 而在科技创新方面,中国也不是追随者,2024年嫦娥六号完成了人类历史上首次月球背面采样返回任务;“中国天眼”FAST发现脉冲星数量突破1000颗。 新能源汽车年产量首次突破1000万辆,成为全球第一,芒格说这些都是“实打实的结果”,不是“靠讲故事”。 他特别强调中国在绿色能源上的表现“令人佩服”,截至2024年7月底中国风电和太阳能发电装机容量达到12.06亿千瓦,提前6年完成国际承诺。 这不仅是环保,更是产业升级的体现,中国现在是全球最大的光伏组件生产国,占全球市场的70%,这些数字让芒格觉得“投资中国是一件靠谱的事”。 很多人把芒格的中国情结误解为个人偏好,其实他最讲原则,他的投资理念一直是“能力圈”理论,只投自己真正理解的东西。 中国之所以被他纳入能力圈,是因为他研究透了,他看重价值,看重长期,看重制度,他说:“在中国投每一块钱,都比在美国投同样的钱‘更有优势’。” 这句话让不少美国人听着不太舒服,但芒格毫不避讳。他直言,中国的龙头企业不仅规模大、效率高,而且估值便宜得多。 换句话说美国的资本市场越来越像“泡沫剧场”,而中国的资本市场则更像是“价值洼地”。 现在,越来越多的华尔街基金正在重新评估对中国的配置策略,因为数据摆在那里,中国出口依旧强劲,制造业稳定,科技创新不断突破,绿色转型领先全球。 而美国经济却面临高债务、高利率、高通胀的“三高”困局,增长乏力,制造业回流进展缓慢。 在这种背景下,芒格说了一句耐人寻味的话:“美国过去的成功,很大程度上有中国人的贡献。” 这不是低头,而是认清事实。他更提醒美国,“我们不应该对中国颐指气使”,他不是在唱衰美国,而是在提醒美国:别被情绪带跑了方向。 现实是,中国不是旧时代的“加工厂”,而是新时代的“创新基地”;不是成本优势的“世界代工”,而是技术优势的“价值引擎”。 信息来源: 《芒格为何坚定看好中国:在中国投的每一块钱都更有优势》——澎湃新闻