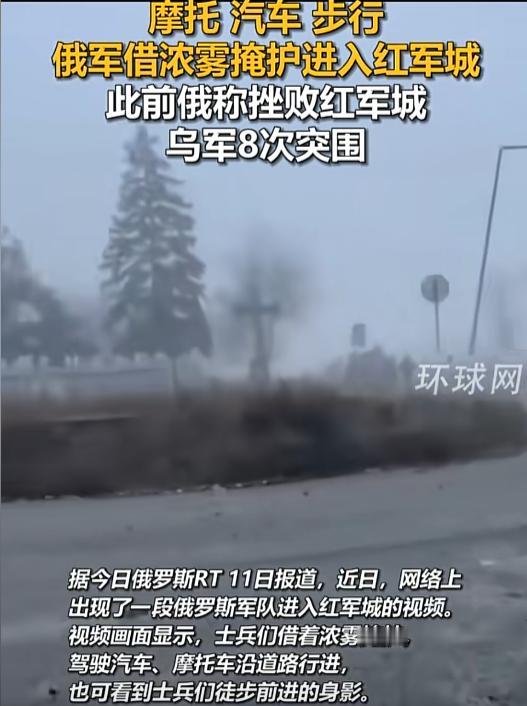

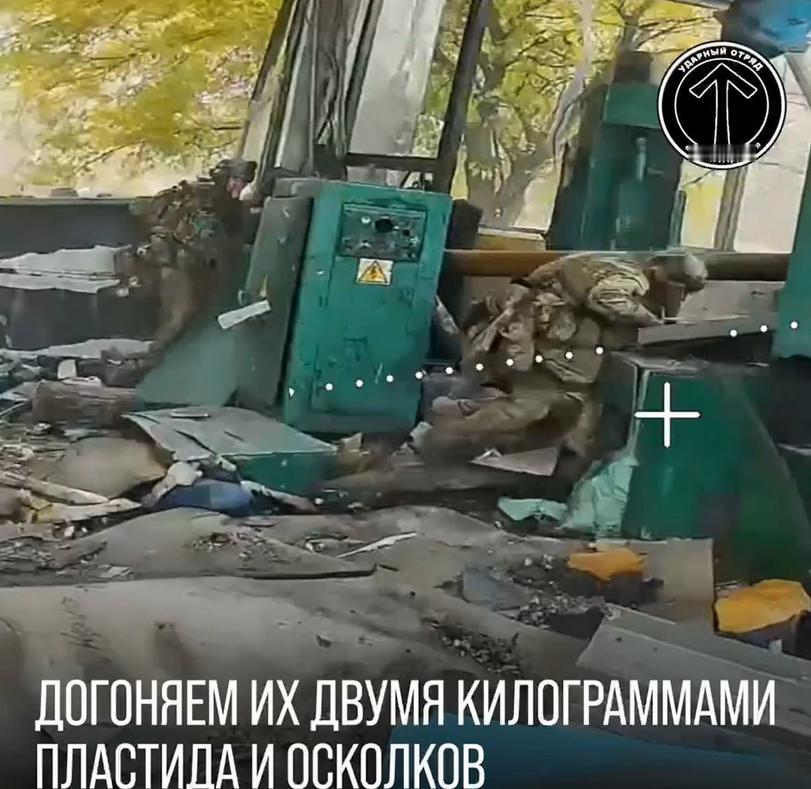

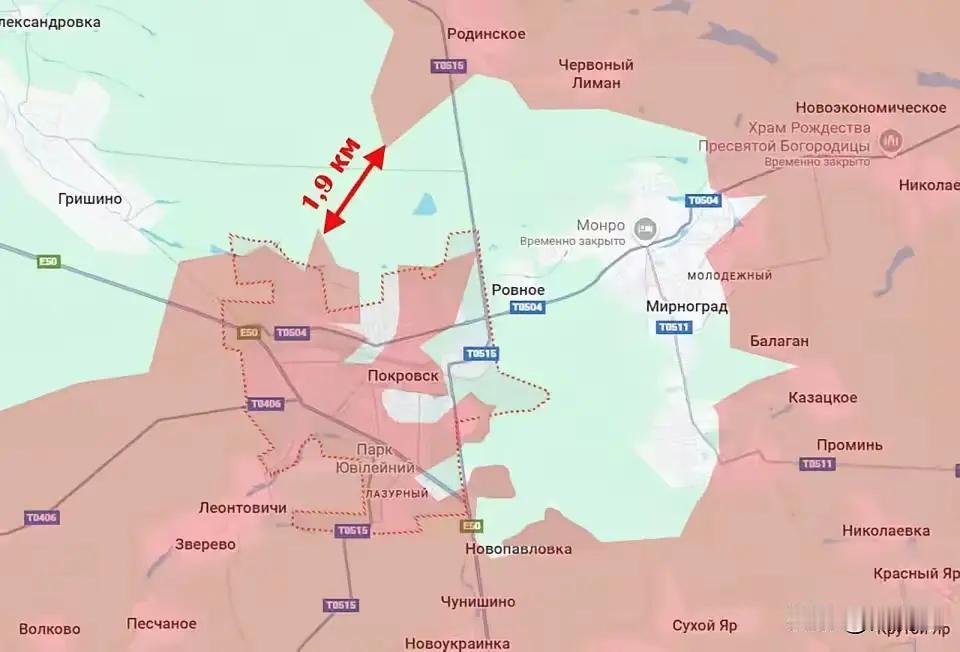

俄乌战场突然炸出大动静,顿涅茨克红军城一场大雾直接让战局反转,俄军借着这“天然伪装”,骑着摩托、开着私家车,甚至靠两条腿步行硬生生摸进了城里,乌军8次拼尽全力突围全被打退,现在七成以上城区都被俄军拿下了。 要理解这场战局反转的分量,得先看清红军城的战略价值。这座战前人口约 6 万的城市,不仅是乌克兰东部煤炭工业的重要中心,更是乌军顿涅茨克军事集群的后勤补给和交通枢纽,承担着前线物资输送的 “生命线” 功能。 从去年 8 月起,俄军就持续向这里发起猛攻,今年 8 月攻陷恰索夫亚尔后,更是从南、北两面对红军城形成钳形包围,摆出势在必得的架势。 对俄军而言,拿下这里就能切断乌军补给走廊,为进军第聂伯罗彼得罗夫斯克州开辟道路,直逼克拉马托尔斯克和斯拉夫扬斯克两大重镇;对乌军来说,失守此城不仅意味着东线防线崩溃,还可能影响西方对乌援助的信心,战略意义不言而喻。 这场改变战局的大雾来得十分及时。连续多日的晴朗天气里,乌军靠着无人机监控和远程炮火压制,把俄军挡在城区外围 —— 毕竟俄军的 FPV 无人机、光纤无人机和火箭炮虽已形成全覆盖,但在能见度良好的情况下,大规模兵力推进很容易暴露在乌军视野中。 可大雾降临后,能见度骤降到不足 50 米,乌军的无人机侦察基本失效,远程炮火也失去了精准打击的目标,原本严密的防御网出现了致命缺口。 俄军抓住这个机会,放弃了大规模装甲集群推进的传统战术,转而派出分散的步兵小组,搭乘摩托、越野车甚至民用私家车向城区渗透,部分士兵干脆徒步穿越雾区,悄无声息地摸到了乌军阵地前沿。 俄军的渗透战术打了乌军一个措手不及。在此之前,俄军已在红军城周边集结了约 17 万兵力,北面部署第 51 合成化集团军,东面是第 41 集团军,南面则有第 2 合成化集团军,形成铁壁合围之势,唯一的西向出口仅有 1 公里宽,完全处于俄军火力覆盖之下。 大雾掩护下,这些兵力化整为零,避开乌军在火车站和铁路工业区的重点防御据点,从居民区的小巷和废弃建筑中穿插前进。 他们很少与乌军火力点正面交火,而是通过随身携带的小型侦察设备搜索目标,绕开坚固工事继续深入,逐步在城区内构建起新的阵地。这种 “避实击虚” 的打法,让乌军精心构筑的防线处处漏风。 乌军的突围困境远比想象中艰难。防守红军城的是乌军第 7 快速反应军麾下的 4 个精锐旅 —— 第 25 空降旅、第 79 空中突击旅、第 155 摩托化步兵旅和第 68 猎兵旅,总兵力约 5500 人。 面对俄军的渗透合围,他们在一天内连续发起 8 次突围尝试,每次都集中火力向西侧缺口冲击,但俄军早就在外围布置了交叉火力网,加上浓雾中无法有效协同,每次突围都被密集炮火打回。 更棘手的是,城外虽有 2 万乌军援军试图支援,但在俄军无人机的持续阻击下,根本无法突破包围圈,城内守军逐渐陷入弹尽粮绝的境地。有开源监测组织观察到,城区内约一半区域曾是双方拉锯的 “灰色地带”,如今已被俄军稳步蚕食。 战局反转的背后,是俄军对战场环境的精准利用。以往俄军擅长的大规模攻坚在城市巷战中往往损失惨重,这次却借着大雾实现了战术灵活转换,用分散步兵小组配合无人机指引的打法,最大限度降低了伤亡。 而乌军则受限于天气条件,失去了信息化作战的优势,原本依赖的外援补给线又被俄军炮火封锁,最终陷入被动。截至目前,俄军已控制红军城七成以上区域,重点占据了普里戈罗德内区等核心地段,后续只需肃清残余据点,就能完全掌控这座战略重镇。 这场大雾引发的战局反转,再次凸显了俄乌战场的不确定性。原本僵持的战线因自然条件突然倾斜,俄军的果断调整与乌军的应对乏力形成鲜明对比。随着红军城控制权的转移,顿涅茨克西部的战场态势正发生连锁反应,后续双方围绕周边村镇的争夺恐怕还会持续升级。 不管是红军城里那9000名绝望的士兵,还是在寒冬里失去电力的平民。打到这个份上,靠多杀几个人、多占几块地,已经解决不了问题。早点回到谈判桌,可能是对双方百姓唯一负责的出路,毕竟,再强硬的表态,也换不回一条人命;再厉害的炸弹,也炸不回平静的生活。 信源:上观新闻:《区区一个 “红军村”,俄军为何集 11 万兵力猛攻?战报泄露天机》