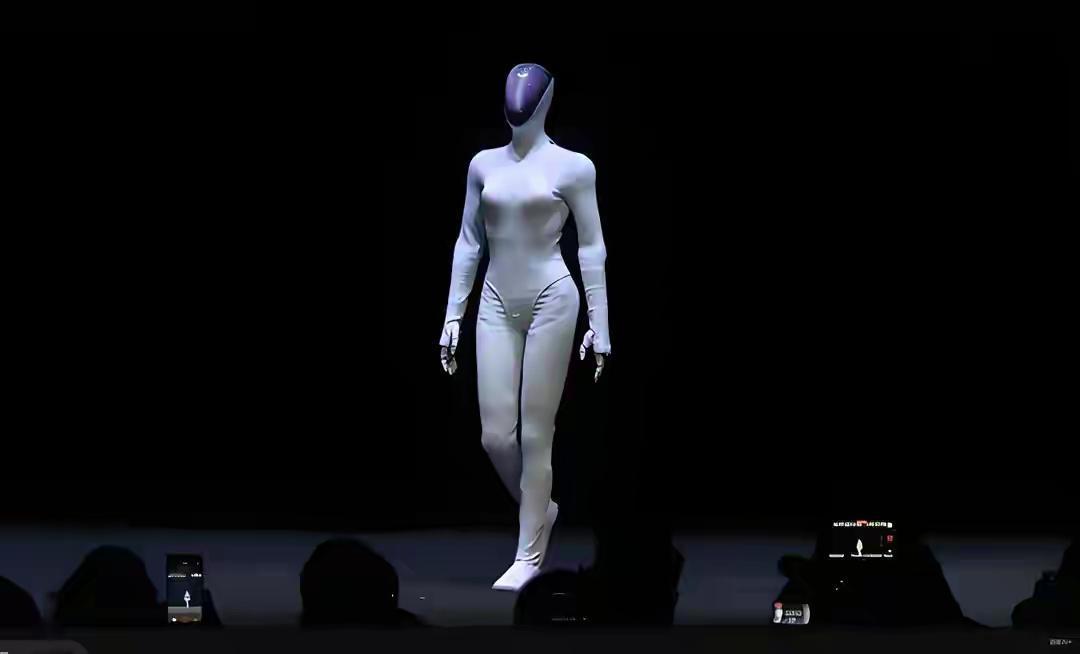

小鹏IRON机器人这波操作,真是把讨论度拉满了。 广州AI Day上一亮相,那圆润的臀部线条、能看出轮廓的胸部设计,还有不算流畅但透着点人味儿的步态,直接让评论区炸了锅。有人觉得没必要,说机器人搞性别特征纯属多余;也有人追着问,技术公司为啥非得给冰冷的机器安上“男女”标签。 何小鹏团队倒是敢说,直言不是营销噱头,是冲着市场适应性和情感交互来的。这话听着玄乎,细想却有点道理。你想啊,家里要是来个机器人帮忙,是更愿意跟一个冷冰冰的金属块说话,还是跟一个看着有点“人样”、甚至带点熟悉性别特征的机器打交道?大概率是后者吧。就像咱们买家电,造型讨喜的总比傻大黑粗的更让人待见。 但争议点也在这。有人担心,给机器人赋予女性化外形,会不会强化性别刻板印象?比如默认女性就该是服务型的。还有人觉得,技术该拼的是算力、灵活性,纠结外形是不是跑偏了。 其实这事儿往深了看,是技术和人性的碰撞。机器人越像人,就越绕不开“像男人还是像女人”的问题。小鹏敢这么设计,无非是赌一把——未来机器人要走进家庭,光有硬技术不够,还得懂点“人情世故”。性别特征可能就是那把打开用户心理防线的钥匙。 至于到底合不合适,现在下结论太早。但有一点肯定的是,这波讨论已经让更多人开始琢磨:我们到底需要什么样的机器人?是纯粹的工具,还是能陪我们说说话的“家人”?答案或许就藏在这些争议里。 你觉得,家里的机器人,带点性别特征更舒服,还是纯纯的机器样儿更好?