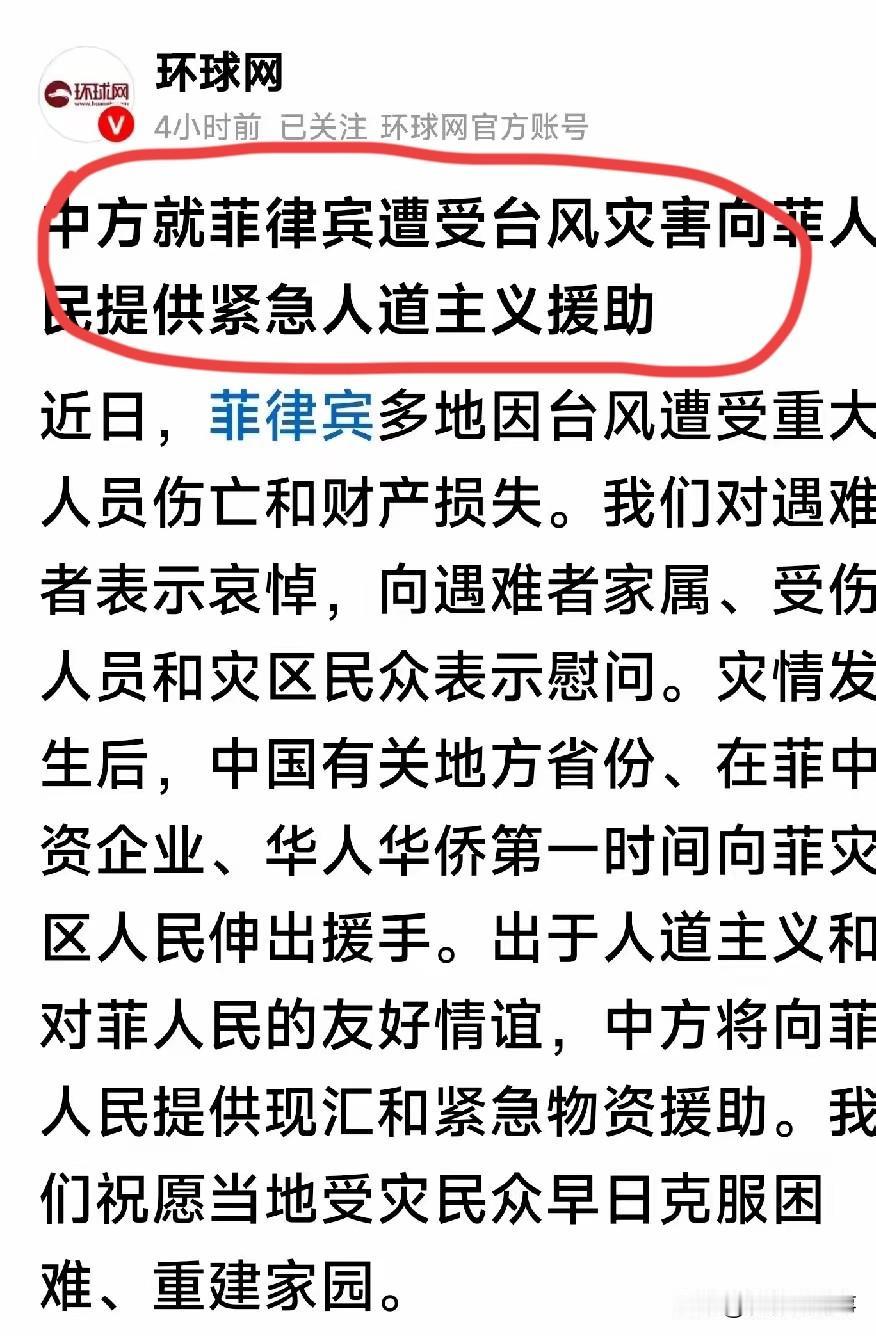

菲律宾强震,全球为何集体失声? 7级强震,却没有任何一个国家伸出人道主义救援之手。 就连美日欧盟,也集体按下了暂停键,没有一箱物资抵达灾区。 就在上个月闭幕的东盟峰会上,关于设立“快速人道主义救援基金”的提议,还因各国出资分歧巨大而再度搁浅。 这背后,藏着的不是单纯的政治算计,而是人道主义信任体系的显性破裂,一场旧规则的松动。 路透社、美联社的报道里,“异常”、“罕见”成了高频词。 从信号博弈的角度看,这更像是一场心照不宣的集体行动。 这背后,是几条早已埋下的伏笔。 菲律宾的困境,始于它的地理宿命。 地处环太平洋火山地震带与台风走廊,天灾在这里是日常,国际社会的善意早已被“援助疲劳”消磨得脆弱不堪。 据联合国报告统计,过去三十年,菲律宾因自然灾害的损失已超230亿美元,让善意变得昂贵而沉重。 更深层的原因,在于菲律宾自己的选择。 在南海问题上,它的海军巡逻船屡闯争议水域,一边拉着美日澳搞军演,引擎轰鸣,一边却在消耗着邻国的信任。 这种将安全完全寄托于远方的策略,正是今天困境的根源。 当初承诺的数十亿军售,与如今援助缩水到百万级别,形成了最冰冷的讽刺。 然而,将今天的沉默完全归咎于此,又过于片面了。 真相,在四条并行的线索中残酷交织。 天灾线上,代号“卡尔马吉”的台风刚过,代号“丰旺”的超级台风又来,风速高达每小时75英里。 浑浊的洪水像巨兽一样,瞬间就吞噬了那座摇摇欲坠的水泥桥,泥石流把山脚下的村子埋得只剩屋顶。 超过50万家庭流离失所,宿务城里,华人们挤在酒店大堂,手机没电,烛光摇曳,脸上写满了疲惫和不安。 外交线上,美国国务院先是通告100万美元紧急资金,却反复强调“菲律宾主导”;日本外务省的慰问电发了,具体援助却拖拖拉拉;欧盟27国凑的150万欧元,还在布鲁塞尔走程序。 内政线上,审计员翻出账本,那些空洞的防洪工程支出记录,像一个个黑洞,看得人后背发凉,260亿比索的预算,真正用在刀刃上的少得可怜。 历史线上,与2013年“海燕”台风后,美国空投上万吨物资、日本派自卫队、欧盟捐款上亿欧元的盛况,形成了最扎心的反差。 对比2023年土耳其强震,全球90多个国家的救援队72小时内抵达,就连竞争者也伸出了援手。 反观菲律宾,多家智库已经发出预警,此次“寒蝉效应”已成其外交的关键转折点。 宏大的地缘政治棋局,最终碾压的是个体的命运。 当援助沦为战略交易的筹码,人性的光辉便被冰冷的算计彻底取代。 这份“盟友”关系的真实价值,在灾难面前暴露无遗。 所谓的集体安全,不过是一场昂贵的战略租赁,而非患难与共的承诺。 这份孤立,不是天灾,而是人祸,是自己亲手种下的苦果。 这让人不得不思考,真正的国家安全,终究要建立在自身实力与独立自主的外交智慧之上。 与其将希望寄托于他人的“善意”,不如将资源倾注于自身的防灾体系和民生建设。 因为在大国博弈的棋局里,能让你稳坐牌桌的,永远是你自己的筹码,而非别人随手丢过来的救生圈。 国际战略分析机构预测,此事件或将迫使马科斯政府寻求更务实、更多元的平衡外交,这或将为紧张的南海局势带来新的对话契机。 调整策略,多与东盟邻居沟通,平衡外交,或许援助的门路才会更宽。 这是一种理性的调整,而非冷漠的退缩。 面对灾难、国际关系与战略利益的复杂交织,先保护好自身利益,才能在未来有能力提供更有效、更持续的帮助。 援助从来不是无限制的,更不应成为单方面的消耗。 当菲律宾气象局的屏幕上,下一个风暴的路径线再次闪烁时,他们手里握着的,究竟是自己造的船,还是别人给的救生圈? 各位读者,您怎么看?