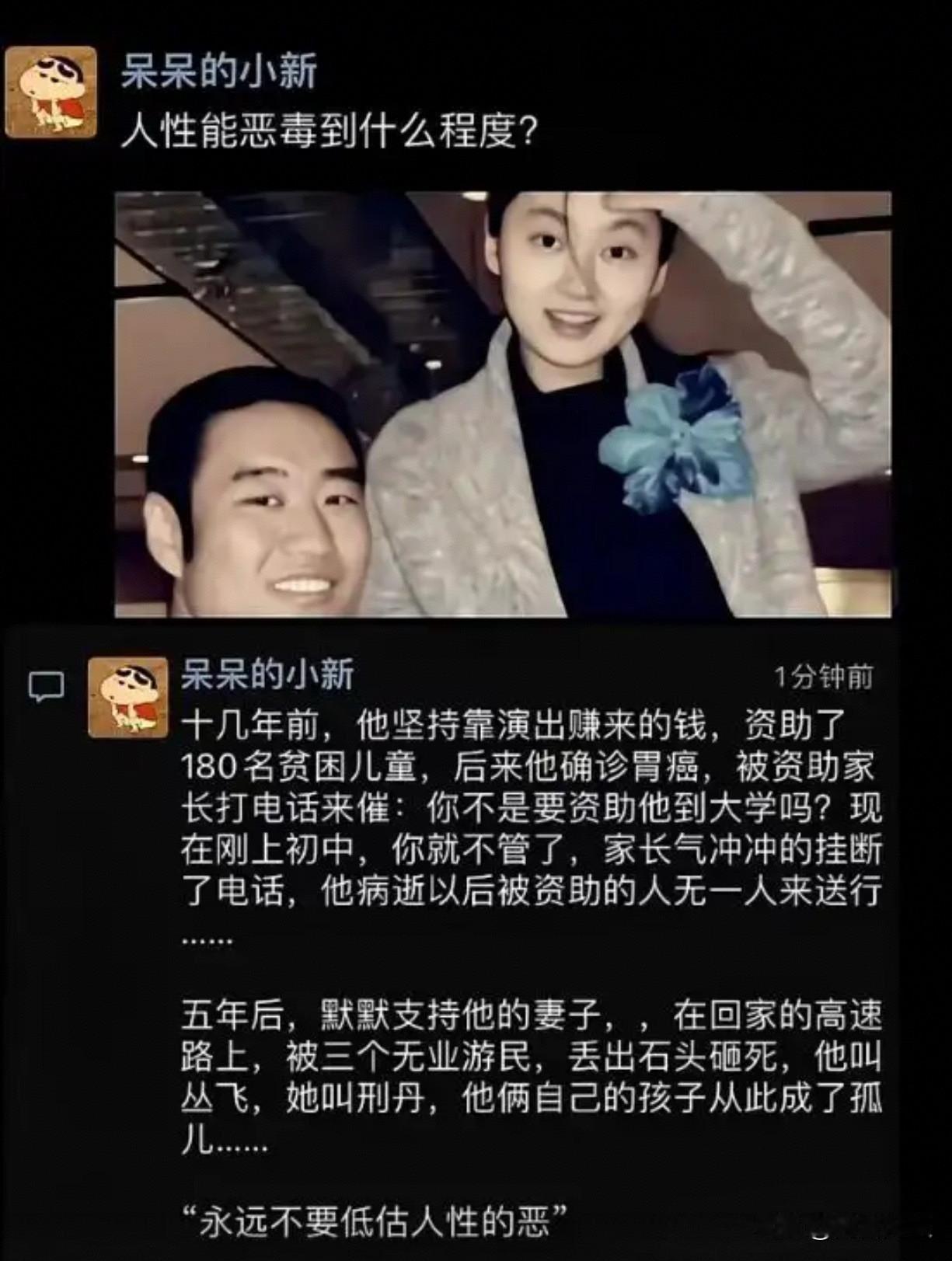

今天刷到一张“人性潜规则”长图, 43条从“长发更吸引人”一直排到“看不清局势别乱站队”, 末尾再加一行“评论八方来财”, 这玩意儿24小时在微博收了三万多转发, 豆瓣“互联网丧气生活”小组也炸出近两千条对喷, 热度能和中腰部热搜掰手腕, 但通篇看下来就像把江湖秘笈与职场话术硬拧成咸甜混搭, 玄学味十足. 为什么有人狂点收藏有人怒摔手机, 因为它同时戳中了“想要社会说明书”的焦虑和“拒绝自我反思”的爽感, 一张图省掉了阅读和思考的成本, 算法又把情绪回路精准推送, 蓝媒汇的统计说去年同类“潜规则”内容平均完播率高达68%, 远高于表情包, 于是看到“老实是无用的别称”就有人点赞回怼, 看到“夫妻三不提”又有人@对象艾特父母, 场面像夜市蹦迪, 热闹归热闹, 实则谁也没真正咀嚼过背后的证据链. 可真把它当战略指南就有点悬, 这些条目把人性压缩成纯粹利益换算, 性别偏见和精英鄙视混搭其间, “吵一架试感情”“真牛的人嘴上不讲感情”听着干练, 实际是把合作关系往零和博弈赶, 心理学者陆靖在《社会比较的双刃剑》里提醒, 长期服用这类话术会放大防御心, 把信任阀值压到冰点, 最后我们可能真的只能靠厚脸皮保暖, 那不是成熟, 更像集体性情感脱敏. 所以我倾向把这张图当作一次社会镜子, 它让我们看到焦虑和犬儒的合影, 该学习的或许只是“信息要核实”“情绪别外包”, 若下一回你准备照着第28条继续闭眼旁观, 先问问自己, 当你掉进坑里时是否也盼有人逆流而上拉你一把, 规则写得再多只是纸面, 选择永远在自己手上.