琉球议题被中国点名,一个月后日媒仍在破防,要求中方收回言论 日本国内一直奉行“单一民族国家”论,也就是说,日本官方从来不承认国内有“民族多样性”,更别提什么“原住民”。 琉球人,作为一个有自己语言、文化和历史的群体,长年被要求“做一个合格的日本人”。 琉球语在学校被禁止使用,历史教材中对琉球的描述被大幅删减甚至篡改,就业、收入、社会地位全面落后于日本本土人群。 更重要的是冲绳面积只占日本总面积的0.6%,却承载了70%的驻日美军基地,军机坠毁、噪音污染、环境破坏几乎成了日常。 联合国多次建议日本承认琉球人“原住民”身份,给予其文化和政治权利,但日本政府每次都敷衍了事,因为一旦承认,就等于承认琉球不是“天然属于日本”,这会动摇他们对这块土地的“法理基础”。 要真正搞清楚今天琉球问题为啥这么敏感,就得往回翻翻那段早已被淡化甚至刻意掩盖的历史。 琉球不是从来就是“日本一部分”,而是经历了一段独立王国的岁月,而且这段历史和中国的关系比与日本还要深。 早在14世纪,琉球群岛上就建立起了统一的王国体系,最早是“山北、中山、山南”三国并立,后被中山王尚巴志统一,建立了统一的琉球王国。 琉球地理位置特殊,处在中日航线的中间,自古就是中外商贸的重要节点,由于自身资源有限,它几乎完全依赖对外贸易生存,于是很早就与中国建立起朝贡关系。 明朝时期,琉球主动“纳土称臣”,成为中国的藩属国,这不是被迫,而是一种战略选择。 中国册封琉球国王,给予其“正朔”,也就是合法统治权,琉球则按期向中国进贡,换取贸易与保护。 清朝延续了这一关系,派出使节册封新王,来往频繁,琉球的政治制度、礼仪制度、文字与建筑,都深受中华文化影响,甚至官员使用的文字是汉文,王宫中的典章制度也多仿照中国王朝。 这套制度持续了几百年,直到19世纪末,日本明治政府打着“封王”的旗号,把琉球“改为冲绳藩”,七年后又突然宣布“废藩置县”,强行吞并琉球,设立“冲绳县”。 这场事件在历史上被称为“琉球处分”,当时的清政府虽已积弱,但并未承认这一变更,曾多次通过外交途径交涉,要求日本归还琉球,然而,随着甲午战争爆发,中国全面战败,琉球问题就此被强行“盖章”。 但这段历史并没有就此消失,琉球人甚至在日本强占初期曾派出使节,秘密前往中国和清政府求援。 这一历史细节说明,当时琉球人并不认为自己是“日本人”,对他们来说,日本的接管是一场外来的军事和政治压制,而非自然的国家统一。 日本近代以来通过教育、行政和语言政策,对琉球人进行全面同化,逐步抹去他们的历史记忆和文化身份。 但在联合国、学术界,关于琉球是否“主权未定”的讨论从未停止,历史从来不是纸上谈兵,它留下的痕迹,最终会在现实中爆发出来。 中国这次在联合国点名琉球议题,不是心血来潮,更不是“一时兴起”,日本当然明白这招的后劲,琉球位于“第一岛链”核心位置,是美军在西太平洋布防的重要节点。 一旦琉球出现大规模自治或独立运动,不光日本的“领土完整”受到挑战,美国的前沿部署也将被迫重构。 所以,日本政府对琉球问题格外紧张,右翼势力更是拼命打压本土的独立声音,外界对琉球问题的兴趣也在升温。 过去几年,来自欧盟、联合国等机构的专家开始重新审视琉球的历史地位,国际法学界对“未经托管国与联合国批准的领土转移”早有质疑,一旦这个问题被放大,日本将面临难以回避的信任危机。 日本媒体这波“破防”,其实暴露了内心的焦虑与不安,不是因为中国说了什么惊天动地的话,而是中国选择了在联合国这个场合,拿出了一直被日本压着盖着的那本“笔记本”。 如果一个国家连别人讲事实都受不了,那它的问题就不是“被干涉”,而是“不敢面对”。 更何况,日本长期以来在国际场合上频繁指责别国人权问题,尤其喜欢在联合国场合上打“中国人权牌”,现在被反将一军,反倒喊起“内政干涉”,这不是双标是什么? 琉球问题看似只是一个边缘议题,但实际上牵动着整个东亚安全格局的神经,中国这次发声,不是为了争论“历史旧账”,而是在国际关系中重新摆出一张“合法主张”的牌。 如今,琉球不再是一个“被遗忘的角落”,历史、现实与战略三重压强,正在把这个小岛重新推回世界聚光灯下。 日本若继续装聋作哑,国际社会的关注只会越来越密集,中国此次的表态,既是对人权的呼应,也是对国际秩序的提醒。 琉球问题,不只是日本的“内务”,也可能成为东亚新一轮地缘格局调整的起点,历史的账,迟早要算清;现实的痛,也不能总是藏着掖着。 信息来源:中国点名批评日本“对冲绳人等原住民的偏见与歧视”,日媒破防——观察者网

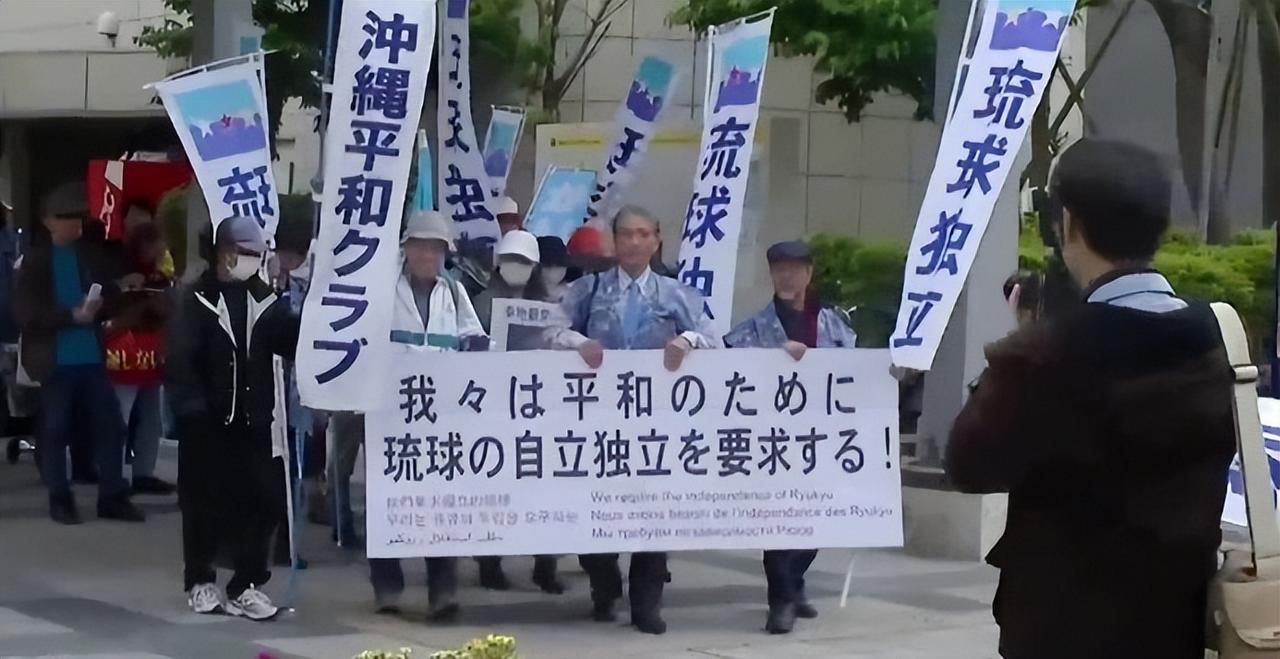

![1945年日本投降时,国民政府的势力范围占据整个南方区域[吐舌头眯眼睛笑]](http://image.uczzd.cn/15840328765724576423.jpg?id=0)