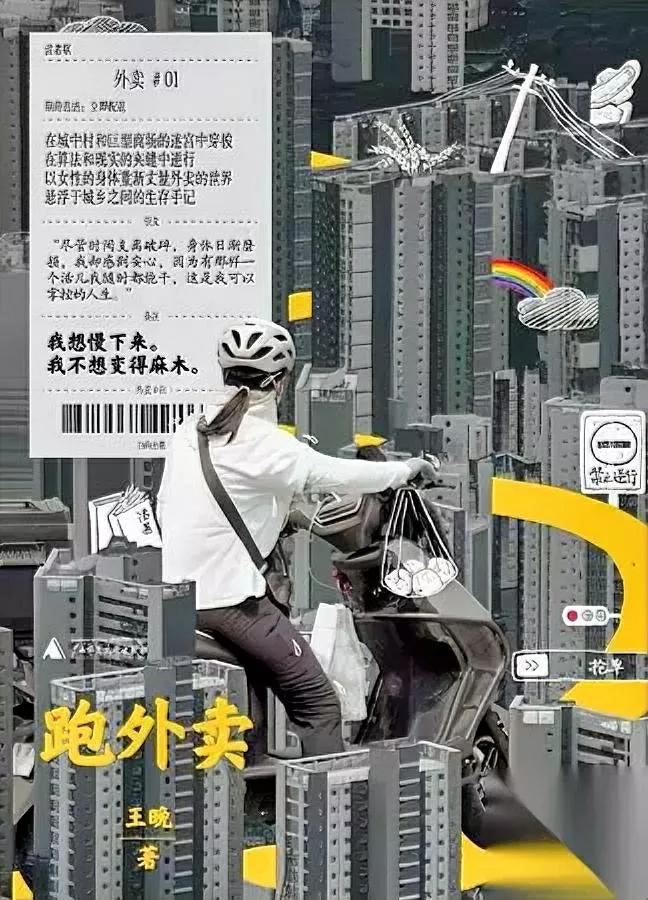

北京街头的外卖箱里 藏着本刚出版的书 主人是32岁的山东姑娘王晚。 凌晨4点取早餐单时,她蹲在便利店台阶上,手机备忘录里敲下“豆浆杯壁的水珠,像妈妈晒在阳台的棉被味”;等红灯的1分钟,赶紧把刚才遇到的老太太记下来——老太太攥着她的手腕塞热橘子,说“姑娘手凉,吃口热的”,皮上还沾着菜市场的葱叶碎。 送外卖三年,她写了12万字,没什么“逆袭剧情”,全是雨天滑跤时路人扶她的温度、深夜送单后巷口烤肠摊的香气、客户留的便签“汤别洒,我等你”。有人问“累成这样还写,图啥?”她擦着额头的汗笑:“不是要当作家,是怕自己变‘钝’——昨天的风跟今天的风,要是没差别,那日子不就白过了?” 我觉得这才是最酷的“对抗”:没被奔波磨掉对“小细节”的感知,没让日子变成“重复的今天”。很多人说“生活磨人”,可王晚用一支笔接住了所有“没说出口的温柔”——不是要“打败生活”,是要“看见生活”。 你们有没有过这种“不想麻木”的小坚持?比如下班路上拍朵像小狗的云,或者记一句陌生人的“慢点儿”?我最近每天记楼下包子铺的糖三角——今天的糖流得比昨天多一口~评论区聊聊,咱们一起攒点“不麻木”的小证据~

![网友花一分钱点小酥肉外卖,到手后笑喷[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/3331170667625271800.jpg?id=0)