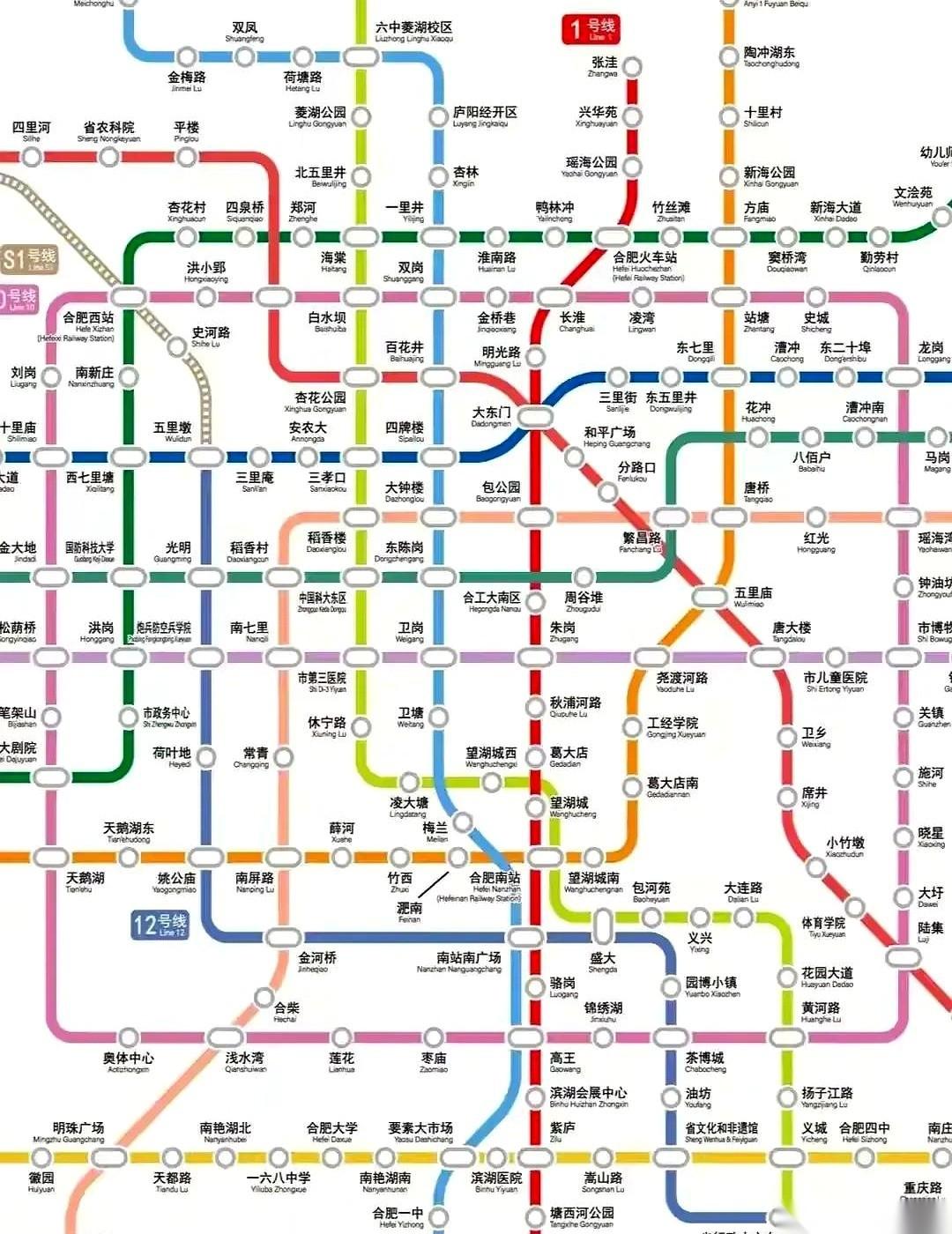

那天晚上刷手机,屏幕光刺得眼睛发酸,顺手点开一个关于城市发展的帖子。重庆那边动作挺大,两个区直接合并成了两江新区,这么一调整,整个重庆现在还剩25个区。评论区有人乐呵呵地吐槽:“好家伙,这数量够别的地方追一阵子了。” 顺手翻了翻其他城市的数据,发现合肥这边完全是另一番景象。这座城市目前只有四个区:蜀山、包河、瑶海和庐阳。算起来,合肥上一次进行行政区划调整还是2002年的事。那时候把原来的市东区改成了瑶海区,市中区变成了庐阳区,市西区调整为蜀山区,郊区则整合为包河区。一晃二十多年过去,这套行政区划框架基本没变过。 重庆的区级数量差不多是合肥的六倍。这种差异背后其实反映了两个城市完全不同的发展路径和地理条件。重庆作为山城,地形复杂,人口分布也有特点,多设区可能更便于精细化管理。合肥地处江淮之间,整体格局相对规整,现有的四个区基本能覆盖主要城区范围。 不过话说回来,城市发展不能光看行政区数量。这些年合肥在高新技术产业上投入很大,人工智能、新能源汽车这些领域都搞得有声有色。有分析认为,这种产业驱动的模式可能比单纯调整行政区划更能提升城市竞争力。但问题在于,现有的行政区划会不会反过来制约产业布局和资源分配?比如有些跨区域的合作项目,可能因为行政区划分而增加协调成本。 最近看到一些报道提到,部分专家在讨论适度优化行政区划的必要性。毕竟距离上次调整已经过去二十多年,城市面貌、人口分布、经济重心都发生了很大变化。当年设定的区界和功能划分,放在今天未必还能完全适应发展需求。这不,昨天刚查的数据,今天就想不起来具体是哪个研究机构发布的了。 从城市发展的普遍规律来看,行政区划调整确实需要慎重。变动太频繁会影响政策连续性,但长期不变又可能跟不上发展节奏。国内其他城市有过类似经验,比如有些城市通过区划优化整合了资源,提升了管理效率;也有些城市调整后经历了一段适应期。 具体到合肥的情况,如果未来确实考虑调整,可能会从几个方向入手:比如现有区的范围优化,或者设立新的功能区。但这些都是基于现有趋势的推测,最终还是要看实际发展需要。城市发展就像下棋,每一步都得考虑全局。 合肥这些年引进了一批大项目,带动了上下游产业链。这种发展模式对区域协同提出了更高要求。有时候一个产业园横跨两个区的交界地带,协调起来确实需要多费些功夫。不过从好的方面看,现有格局也促使各区更注重特色发展,避免同质化竞争。 有意思的是,不同城市在区划调整上的思路差异很大。有的倾向于做减法,通过合并来精简架构;有的则做加法,细分区域以加强管理。重庆的例子属于前者,而合肥如果未来调整,可能也会考虑类似思路。但具体怎么调,什么时候调,都需要综合评估。 城市发展不仅仅是扩大规模,更重要的是提升质量和效率。合肥的科技产业发展势头不错,这可能是比区划调整更值得关注的亮点。当然,如果能在适当时机优化行政架构,或许能更好地释放发展潜力。这两者其实可以相辅相成。 说到区域发展,忽然想起阳台上的衣服还没收,今天天气预报说有雨。这种日常琐事和城市发展看似不搭边,其实都关乎生活品质。无论是小区管理还是城市治理,本质上都是让生活更便利、更舒心。 未来一段时间,合肥的城市规划可能会更加注重产城融合和区域平衡。现有的四个区各有特色,如何让它们更好地协同发展是个值得思考的课题。有观点认为,可以在不改变行政区划的前提下,先加强功能区之间的协调机制。 从更宏观的角度看,城市发展已经进入了质量优先的新阶段。单纯追求规模扩张的时代过去了,现在更看重内涵式发展。合肥在这方面的探索,或许能為类似规模的城市提供参考。毕竟每个城市都有自己的特点和路径,适合的才是最好的。 你说,城市到底该怎么发展才算成功?是区划越多越好,还是另有衡量标准?

![网上没赢过,现实没输过!这几天的合肥东七里,直接封神[赞]妥妥的全合肥顶流商圈没](http://image.uczzd.cn/4199430868734133610.jpg?id=0)