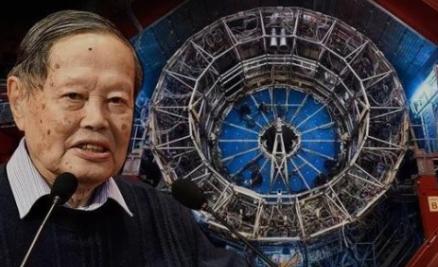

“一定要建,不建中国将落后 30 年!” 2016年,杨振宁曾顶着骂名,极力反对花2000亿建大型粒子对撞机,杨振宁指出:“就算建成,也是给外国人做“嫁衣”,不如把这2000亿元用在基础教育上,才是真正的‘钱花在刀刃上’!”中科院院士王贻芳却说:“一定要建,不建中国将落后30年。” “大型粒子对撞机” 是个超级大 “撞球台”—— 把电子、质子这类极小的粒子,加速到接近光速再狠狠撞在一起,看看能撞出啥新东西。当年科学家找到被称为 “上帝粒子” 的希格斯玻色子,靠的就是欧洲那台大型强子对撞机(LHC)。 王贻芳院士急着要建,就是怕中国在这事儿上掉队:那会儿全球高能物理研究基本被欧美垄断,人家有设备、有人才,新发现一个接一个,咱们要是不赶紧搞个能跟得上的设备,以后在基础物理领域就只能跟在别人屁股后面看,想牵头做研究、出原创成果都没门儿。 他说 “落后 30 年” 不是吓唬人,基础科学的差距一旦拉开,可不是三五年能补上的 —— 就像人家已经用上了高速火车,咱们还在赶马车,想追上就得先有自己的 “火车轨道”。 而且王贻芳算的还有另一笔账:这机器不光是用来撞粒子的,建它的过程本身就能逼着咱们突破一堆 “卡脖子” 技术。 比如粒子加速需要的超导磁体、探测粒子用的精密传感器,还有处理海量数据的超级计算机,这些技术要是能搞透,不光能支撑物理研究,还能反哺到医疗、航天、芯片这些领域。 就像当年中国搞 “两弹一星”,看似是搞核武器,实则带动了整个国家的工业和科技水平,培养了一大批顶尖人才。 他觉得,建对撞机就是个 “抓手”,能让中国在高能物理和相关技术领域一下子站到世界前沿,以后全球的科学家都得来中国做研究,咱们就能掌握话语权。 可杨振宁先生的反对,也不是没道理。 2016 年那会儿,中国的家底还没现在这么厚 —— 当年全国的研发经费总共也就 1.5 万多亿,2000 亿差不多占了七分之一还多,这笔钱可不是小数目。 他说 “给外国人做嫁衣”,是因为当时中国在高能物理领域的顶尖人才还不够多:欧洲那台对撞机建成后,主要的研究团队都是欧美科学家,咱们就算建了机器,可能大部分核心研究还是外国人来做,成果也轮不到咱们主导,等于花了咱们的钱,帮别人培养人才、出成果。 而且高能物理这事儿,周期太长了,可能建完机器还得十年二十年才能出有价值的发现,可当时中国还有更急的事儿:芯片被国外卡脖子,很多行业的核心技术都攥在别人手里; 基础教育还有短板,偏远地区的孩子连好老师都遇不上; 医疗设备、高端制造这些跟老百姓生活、国家产业安全息息相关的领域,都等着钱来投入。 在杨振宁看来,把 2000 亿投到这些地方,能更快看到效果,能实实在在帮中国补上 “短板”,比花在一个长期看不到回报的对撞机上更划算。 后来的事儿大家也看到了,中国并没有急着建那台大型对撞机。不是不重视基础科学,而是选择了更符合当时国情的路 —— 把钱投到了芯片研发、量子计算、生物医药、新能源这些领域。 这些年,咱们的量子计算机 “九章” 实现突破,华为在 5G 和芯片领域不断攻坚,新能源汽车卖到了全球各地,这些成果不都是靠把 “好钢用在刀刃上” 得来的? 而且咱们也没放弃基础物理研究,只是换了更循序渐进的方式:比如在合肥建了同步辐射实验室,在广东建了散裂中子源,这些设备虽然没那么 “巨型”,但能解决当下很多科研和产业的需求,也在慢慢培养自己的高能物理人才队伍。 其实王贻芳和杨振宁俩位先生,根本不是 “对着干”,都是为了中国好。 王贻芳怕的是咱们在长远的科技竞争中掉队,不想错过基础科学的 “窗口期”; 杨振宁先生想的是,搞科技得量力而行,先把眼前的 “生存问题” 解决了,把基础教育和产业技术的底子打牢,等国力更足、人才更多了,再去啃大型对撞机这样的 “硬骨头” 也不迟。 现在回头看,当年的选择是对的 —— 中国没有因为没建对撞机就落后,反而在很多关键领域实现了 “弯道超车”。 这说明搞科技不是 “拍脑袋” 的事儿,得跟国家的发展节奏合上拍,把钱花在最需要的地方,才能真正让科技成为国家发展的 “助推器”,而不是 “包袱”。