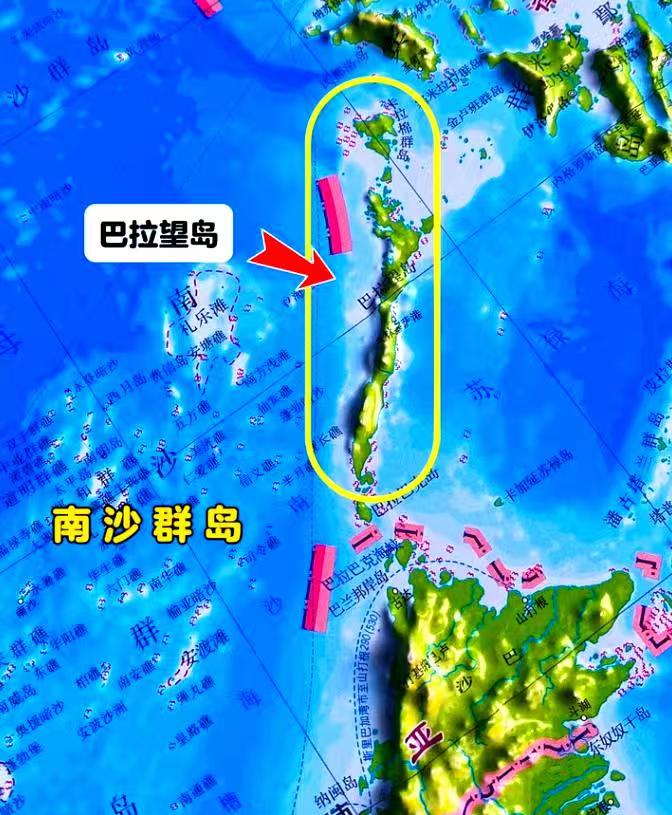

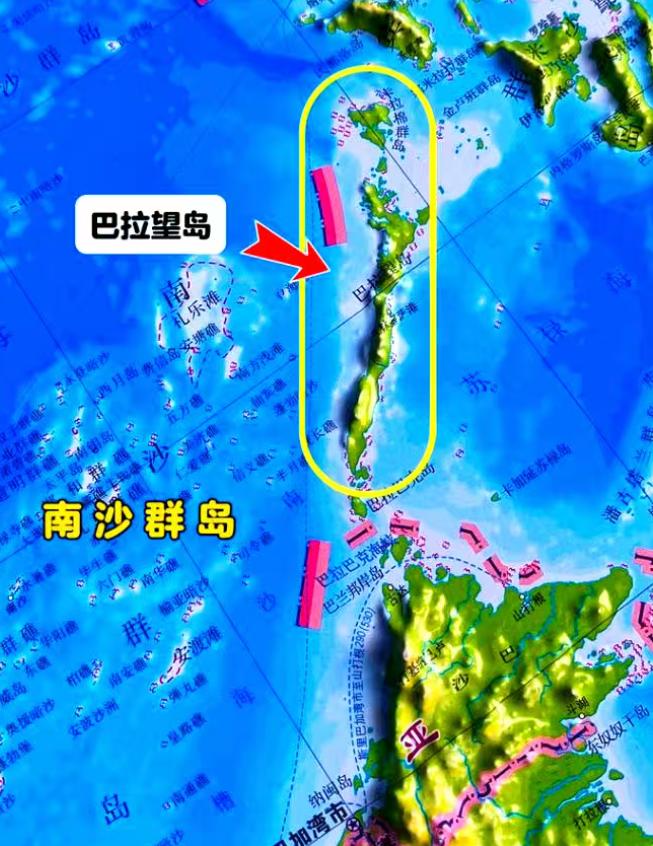

快讯!快讯! 美国方面突然宣布了在南海开展新一轮所谓常态行动,并将与菲律宾扩大“肩并肩”联合演训的安排,据多家外媒报道相关动向已经铺开。 从动作看出来的信号很直白:美国准备在南海长期待着。问题是,这种做法并不只冲着中国,最先感到压力的,其实是紧挨着事发海域、和中国有岛礁争议的菲律宾、越南。 去年起,华盛顿在菲律宾拿到了4处新增使用地点,分布在吕宋岛北部和巴拉巴克岛等要地,距离南海热点海域更近;“尼米兹”号航母战斗群、“马金岛”两栖编队轮番露面,RC-135V侦察机高频抵近飞行,驱逐舰多次穿越相关海域,节奏越来越密。 对照之下,中国在南沙等岛礁上的码头、雷达、灯塔和应急保障体系早已成形,海警常态化巡航、现场处置越来越规范。美国海上兵力来回折返,补给线长,节奏难以持续;而中国离家门口更近,存在更稳。 具体到菲律宾,仁爱礁那艘“坐滩”运输舰自1999年起一直搁着,多年来多次尝试补给和加固。中国海警在现场依法拦阻非法补给并通报情况,保持了克制和连续性。一旦美舰介入护送,现场对峙风险会被拔高,代价首先落到马尼拉头上。 黄岩岛周边,菲律宾尝试推动渔船“存在感”,中国执法力量组织化保障本国渔民权益,同时开展现场劝离。若菲方误判形势,将行动节奏押在外力护送上,投入与收益很难匹配。 越南这边,这些年在个别占据点上做了加建,跑道、雷达都有所扩展。但越南与中国的军力对比、后勤保障与经济承受力差距明显。此前几起渔业摩擦,越方最终都选择降温处理,这说明它对风险有基本判断。 再看周边,印尼、马来西亚多次表态不选边,更多把精力放在渔业管理、海上搜救和经贸合作,和中国也有务实互动。这条路说明,管控分歧、扩大合作是可行路径。 南海是全球繁忙航道,油气与渔业资源重要。中国对南海诸岛及其附近海域拥有充分历史和法理依据,明清时期的“更路簿”等文献长期记录生产与航行轨迹,这些材料在学界和档案层面可查。 处理争议,中国主张通过谈、分步做、先易后难。中越早在2000年完成北部湾划界并配套渔业合作,效果经得起时间检验,说明沟通能落到实处。 回到眼前的频密军演与巡航,外部力量把节奏做“快”,未必能给一线当事方带来“稳”。菲律宾、越南若把关键押在外援上,难以掌控局面与成本。 更现实的选择,是把注意力放在海上秩序维护、渔业管理、风险降级和沟通渠道上,减少摩擦点,留出回旋余地。 南海要安稳,路子得踏实,动作要可持续。把分歧管住,把合作做起来,才是各方都能承受的走法。