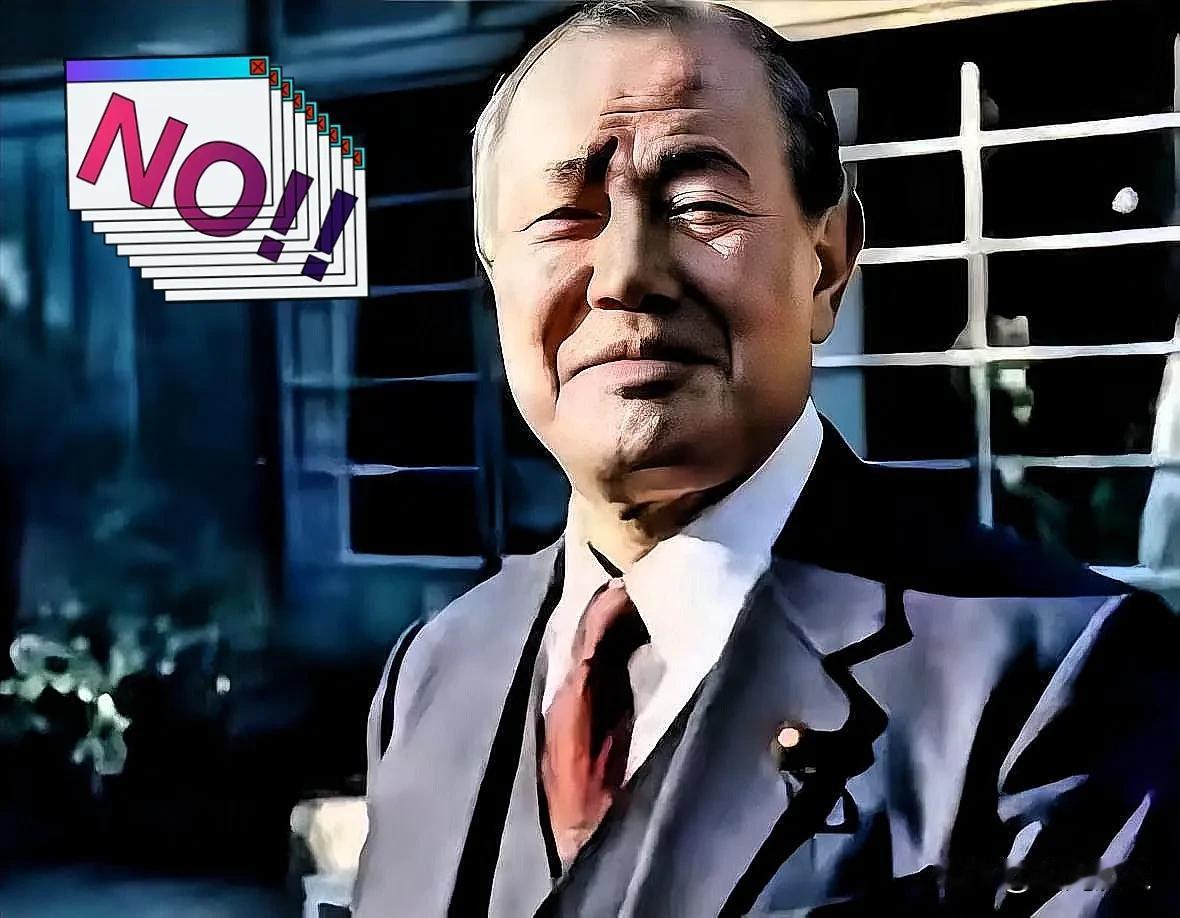

快讯!快讯! 日本外务大臣茂木敏充突然宣布了。 11月4日的记者会上,他就中方围绕高市早苗与台湾前“行政院”副院长林信义在APEC场合接触的交涉作出回应,称已向中方解释并提出反驳,并强调日方对台相关表述未变。 这场发布会的关键词就两个:APEC场合、立场未变。日方把“有先例”摆出来,中方坚持“反对任何形式的官方往来”,两边各有话术,焦点落在“接触的性质”。 按APEC惯例,平台主打经济议题,台方以“领导人代表”名义参与,这是公开信息。中方长期强调不得提升官方色彩。日方说“类似会谈很多”,但“很多”不等于“性质相同”。 在会场里,走廊寒暄是一类,安排座位、定时长、设议题的正式会谈又是另一类。中方对“会谈”这一表述敏感,一旦写入通稿,规格就被固定。 高市早苗的身份也关键。她曾任总务大臣,是资深政界人士,但并非内阁首脑。若对外称“首脑会谈”,容易产生误读,容易引发额外反应。 再看台方人士,林信义曾任“行政院”副院长,属于政治人物。双方见面若出现备忘、合影、要点发布,外界就会按“官方意味”衡量。 中方的做法一贯明确:出现涉台接触,就通过既有渠道交涉,相关表述在例行记者会上多次出现,可查。路径清晰,边界清晰。 日方这次把APEC的“先例”当理由。事实是,期间常有非正式接触,但“非正式”并不覆盖“任何场合、任何措辞都行”,分寸要靠当事方把握。 安全层面的气温在上升。公开报道显示,解放军环台巡航常态化,日本与美方在西南方向演训增多。这种背景下,外界对措辞更敏感。 当节奏变快,多边场合的每个动作都会被放大。会见是不是临时安排、有没有对外发布、怎么写,都会影响解读。 接下来两点值得观察:一是类似接触会不会继续安排;二是对外措辞是否降温,尽量回到“非官方、非政治”的轨道。 把话说清更重要:经济平台办经济事,议程聚焦合作,身份问题别外溢到公开通稿里。 沟通可以有,边界要清楚。说“立场未变”,动作也要跟得上,避免口径和操作错位。