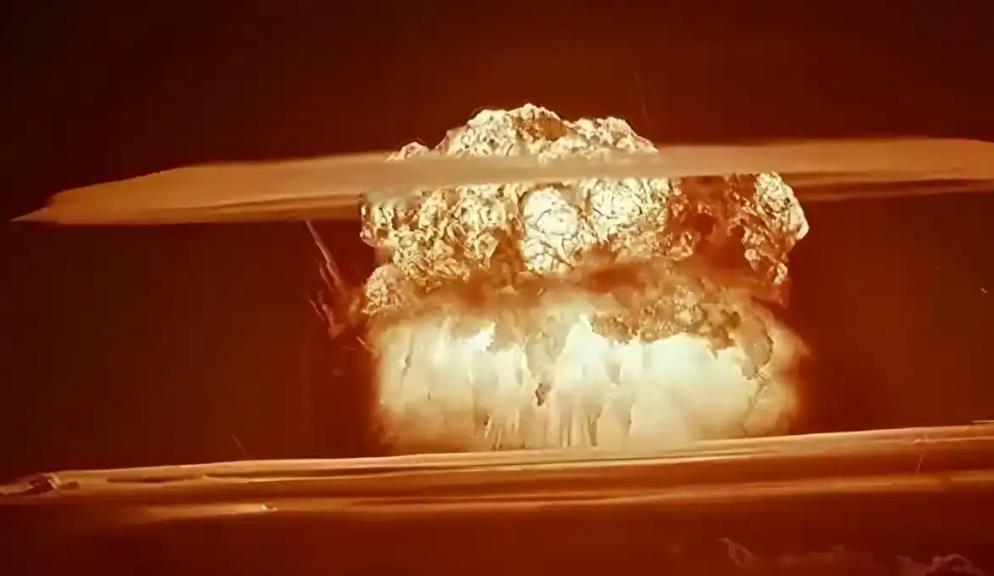

中国引爆非核氢弹对全世界会有什么影响? 很多人第一次听到“非核氢弹”这个词,满脸疑惑。氢弹不是核武器吗?怎么还能“非核”? 而更令人震撼的是它不仅威力巨大,还足够“干净”,不留放射尘,不毁生态系统,有人甚至半开玩笑地说,“扔完这玩意儿,下午就能在爆心地种粮食。” 这并非夸张,我们不妨从头讲起,看看中国是如何一步步走到今天这一步的。 1964年,中国第一次核试验成功,宣告了中华民族挺起脊梁的那一刻。从此,“有无核武”,成为衡量大国地位的第一标准。 几十年来,核威慑构筑了中国的战略底线,但也限制了中国在国际军控话语中的主动性。核武器太重,太毒,也太难用了。 直到2025年,这个局面才真正被打破,核心在于一种看似普通的金属化合物,氢化镁。 它曾被广泛应用于储氢电池与耐火材料领域,直到中国科学家发现,在高能量激发下,它可以释放出极高密度的氢气,并与空气中的氧自燃,形成一种持续高温、高效率的火球。 整个过程不依赖核裂变或核聚变,完全是化学反应,但其威力却接近战术核武器。单位重量能量密度是TNT的15倍,却只有一半的冲击波压力。 这意味着它能“烧穿”目标,而不是“炸碎”目标。高温低冲击的特性,使其尤其适合对付航母、地堡和地下指挥所等重点目标。 比如在反舰作战中,这种火球可以直接熔穿航母甲板特种钢,将航母舰载机的出动率直接压缩到每小时不足4架次。 对于一艘依赖空中编队维持制海权的超级航母来说,这无异于致命打击。 而在对地下设施的攻击中,它能穿透三米厚的钢筋混凝土,直接对封闭空间内部造成高温杀伤。 这种“热杀伤”比传统炸药的冲击波更加致命,尤其在封闭结构中,人员与设备几乎零存活率。 更关键的是它可以模块化、平台化,如今055型驱逐舰、东风系列导弹、甚至是新型察打一体无人机都可以搭载非核氢弹,大幅提升打击效率。 而在水下,氢化镁火球的高温特性也适用于鱼雷弹头,专门克制敌方水面舰艇,这种“非核核爆”的优势,不只是战术上的,更是战略上的。 它不受《核不扩散条约》的限制,中国长期坚持“不首先使用核武器”的政策,这种新型武器恰好填补了常规与核之间的巨大空白。 在不突破国际红线的前提下,提供了“类核”打击能力。 而且它打破了西太平洋的军事平衡,一旦这种武器广泛部署,美军必须重新评估其以航母为核心的西太部署体系。 同时,它也为发展中国家提供了摆脱核垄断的新选项。没有核材料,也不需要核设施,只要掌握氢化镁制备与爆炸控制技术,就可以拥有接近战略级的打击能力。 某种意义上,这是一次“去核化战争”的革命。当然,这项技术也不是没有争议。 有专家指出,持续高温火球的杀伤效果,可能违反国际战争法中的“区分原则”与“比例原则”。 特别是在城市战中,高温可能波及非战斗人员,而爆炸产生的氧化镁粉尘,尽管无毒,却在特定气象条件下可能形成酸雨,对环境造成间接影响。 日内瓦公约委员会已就此展开讨论,正在评估其是否应纳入《禁止化学武器公约》的监管范围。 但从技术属性上讲,氢化镁并不构成化武,更不属核武,现有规则难以适配这一新兴形态。 事实上,它的意义远超军事。氢化镁本质是一种高效储氢材料。中国目前已实现年产150吨,成本仅为美国的百分之一。 在能源转型的背景下,它为绿氢存储提供了可能。青海塔拉滩的2GWh储能系统,正是基于该技术,稳定性优于传统锂电池30%以上。 而榆林能源基地已经实现在弃光高峰期将85%的电能转化为氢能,极大缓解了新能源的“弃电”难题。 这是一种典型的军民融合路径。从武器到能源,从战场到生活,氢化镁的应用场景远未终结。 有人问,这场革命的真正价值在哪?也许可以从历史的视角去看。 “两弹一星”让中国站稳了大国之列,打破了西方科技封锁;而非核氢弹,则是中国科技自主能力的又一次集体亮相。 从材料学到爆炸控制,从能源转化到军民融合,这不仅是一项技术突破,更是一种体系优势的体现。 它让世界看到,在不依赖西方核心技术的前提下,中国依然可以完成一次对全球军事秩序的结构性挑战。 这也是对中国战略文化的某种回应。我们不主动挑衅,但必须有能力“打得别人怕”,非核氢弹既不违约,也不越线,却让对手必须重新计算每一次出兵的风险。 信息来源: 《“双亿度”!我国可控核聚变技术取得重大进展 走向应用核心环节》——光明网

![惊爆俄罗斯空天军打包采购东风5C[滑稽笑]](http://image.uczzd.cn/589084122517658971.jpg?id=0)