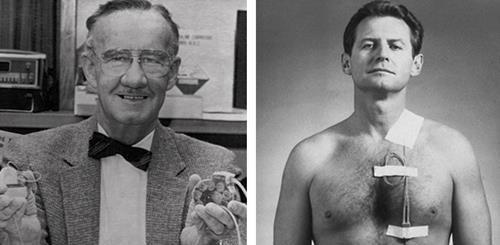

1956年,美国一名科研人员在进行实验时,错误地将1兆欧的电阻器当成了1万兆欧的电阻器,装在了记录器上,结果,记录器电路产生了节奏如同人体心跳的信号。自此,全球十个最伟大的工程学发明之一诞生了…… 1956年春天,格雷特巴奇在水牛城大学慢性疾病研究中心启动一个项目,旨在开发一种小型振荡器来记录心脏声音,帮助医生诊断心律异常。当时的医疗设备大多体积庞大,只能固定使用,无法让患者自由活动。他选择用新兴晶体管取代真空管,以缩小装置并提高可靠性。电路的核心是一个RC振荡器,设计用于产生高频载波,放大心音信号。规格要求一个10千欧姆的电阻来控制放电速率,确保输出稳定在音频范围内。 在组装过程中,格雷特巴奇从元件盒中取出电阻,这些部件靠颜色编码区分阻值。他抓取了一个外观相似的元件,实际阻值为1兆欧姆,比设计值高100倍。这个失误源于忙碌中的判断偏差,没有立即用多用表验证。通电测试时,电路没有按预期发出连续高频波形,而是产生间歇脉冲:每个持续1.8毫秒,然后间隔1秒重复。这种节奏正好对应成人静息心率,每分钟约60次。 这个输出模式源于电子原理的基本变化:过大的电阻延长了时间常数,让电路从连续振荡转为脉冲模式。格雷特巴奇通过替换正确电阻确认了问题根源,新版本恢复高频输出。他没有忽略这个异常,而是用可变电阻模拟不同阻值,记录输出变化。只有在特定范围内,脉冲才会稳定成心跳节奏。这种信号能量低至1微焦耳,足够刺激组织却不造成损伤。 他进一步测试了脉冲的可靠性,调整电容值和电池电压,观察在波动条件下的稳定性。数据表明,这个意外电路能作为低频信号源,潜在应用于心脏刺激。早期心脏电击实验已存在,如瑞典医生用外部电极复苏患者,但那些装置依赖交流电源,体积大且不实用。格雷特巴奇的发现填补了植入式设备的空白,因为它小巧且电池供电。 这个转机暴露了工程领域的微妙之处:元件参数直接决定电路行为,小变动就能产生新功能。他开始调整设计,去掉记录部分,直接输出脉冲,并考虑电极接口。基于医学会报告,他注意到心室传导阻滞病例中类似空白期会导致猝死。如果将脉冲施加到心肌,或许能触发自然收缩。这种想法源于他多年电子背景,并非随意臆想。 项目推进中,格雷特巴奇反复验证参数,避免信号过强引起组织损伤。他用盐水模型模拟人体响应,确认脉冲能诱发收缩。整个过程让他联想到海军脉冲调制技术,心脏本就是自激系统。这个意外不只是个故障,更是机会的开端,推动他从记录设备转向起搏原型。 格雷特巴奇很快与外科医生威廉·查达克合作,后者在水牛城退伍军人医院专攻心脏手术。1958年5月,他们启动动物试验,用原型装置连接狗的心室。装置包括两个晶体管和汞锌电池,体积如火柴盒。测试显示,心律从紊乱转为规律,持续数小时。这验证了脉冲的有效性,但早期问题包括电池寿命短和电极排斥。 他们优化设计,用铂丝电极减少摩擦,用环氧树脂密封防潮。1958年底,装置缩小到可植入规模。1960年4月,一只狗携带数月无虞。6月,他们为一位77岁房室阻滞患者手术,将起搏器置于胸肌下,电极经静脉固定。患者术后心率稳定,活了18个月,虽因其他疾病离世,但证明了临床潜力。 同年,格雷特巴奇获得美国专利第2,825,268号,美敦力公司授权生产,推动批量应用。早期设备电池仅续航两年,需要二次手术。他继续改进,1970年创立格雷特巴奇公司,专注电池研发。1972年,第一款锂碘电池起搏器植入,寿命超10年,避免腐蚀问题。到1980年代,全球植入量超百万,心律失常死亡率显著下降。 他一生持有325项专利,包括燃料电池和病毒抑制设计,虽后者未商业化。公司成长为行业供应商,1997年被收购。1986年,他入选国家发明家名人堂,1990年获国家技术奖章。格雷特巴奇自称业余组装者,晚年仍活跃实验室。2011年9月27日,他在水牛城家中逝世,享年92岁。他的工作支撑数百万患者正常生活。