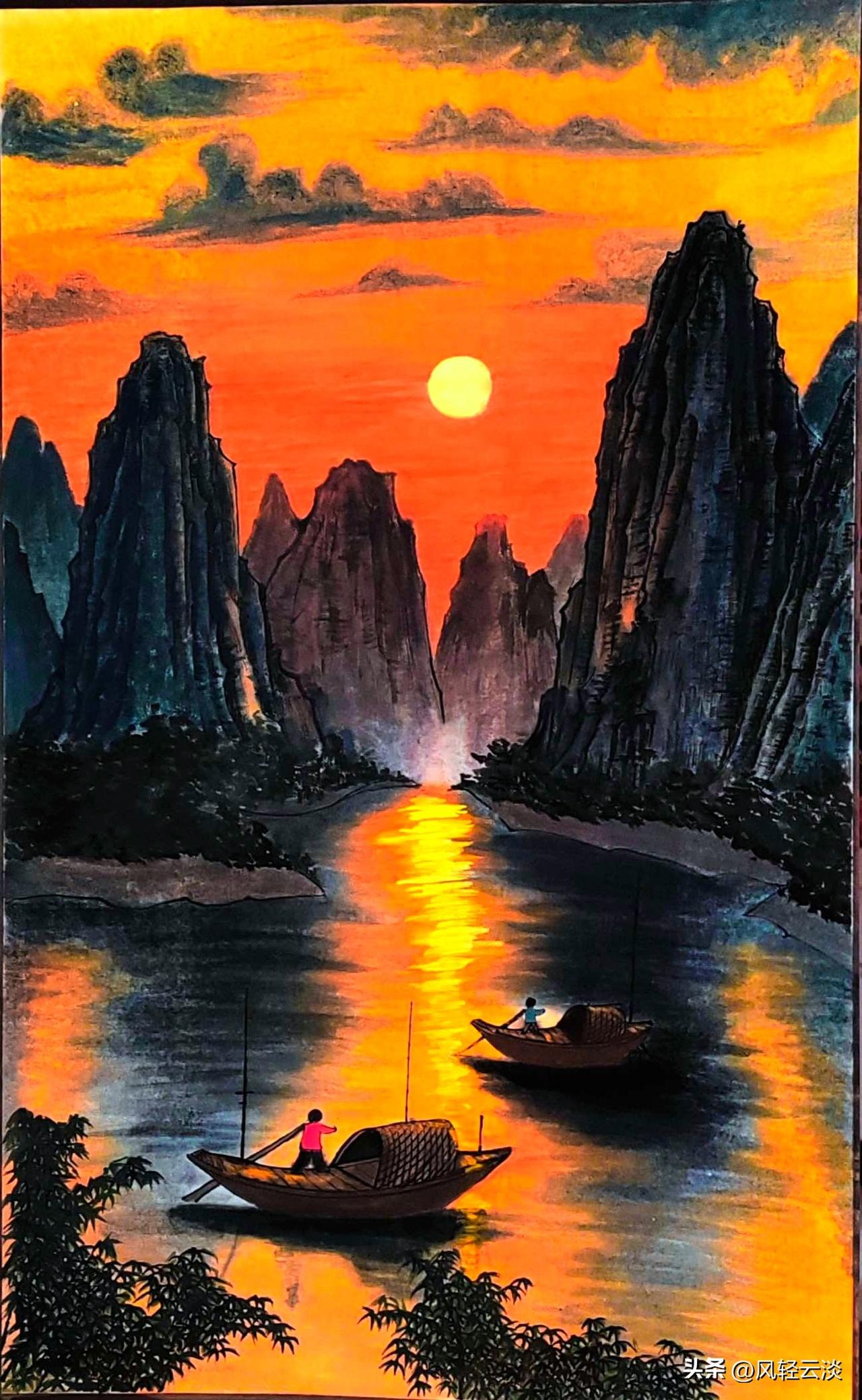

笔记:我学国画画的《渔舟唱晚》 铺展宣纸时,满脑子都是课本里“江枫渔火”的调子——索性把晚霞调得比真实更烈些,橘红裹着橙黄,往天际泼开,连山尖都浸在暖光里。 峰是照着桂林的模样勾的,硬挺的皴法混了点写意的软,墨色沉下去时,倒真有了“拔地而起”的骨感。江面的金波是最难的,调了藤黄兑赭石,一笔笔扫出粼粼的光,偏生渔船的影子要压得暗,才衬得出这天地的亮。 最贪的是那抹红衫——渔人的衣襟蘸了朱砂,在暮色里像粒火苗。搁笔时窗外刚落黄昏,画里的船还在波心荡,倒像把眼前的晚风吹进了宣纸上。 原来国画不是“像”,是把眼里的暖、心里的静,都揉进墨色里。