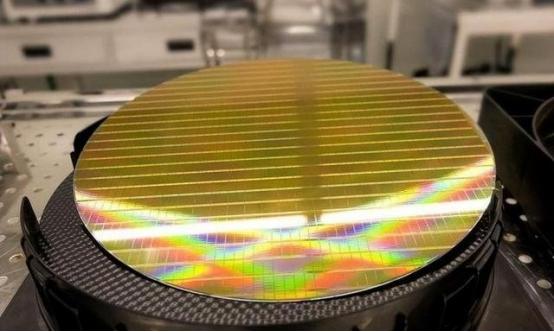

12月1日起,中国正式升级对荷兰的稀土出口管控,新规作出明确界定:一是含中国来源稀土成分≥0.1%的光刻机类货物,无论产地与中转路径,均需向中方申请出口许可,并详细报备用途、用量及终端客户信息;二是针对14纳米逻辑芯片、14纳米或256层以上存储芯片的生产设备、测试设备及相关材料,出口实行逐案审批制度。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 你可能会问,这是不是“故意针对荷兰”?表面上看是针对荷兰,但深层意义远不止一个国家的贸易问题。 稀土和高端芯片制造设备是全球高科技产业的核心资源,控制了稀土,就等于握住了高端制造的“命脉”;掌控了出口审批,就等于有机会影响全球产业链运作节奏。 换句话说,中国从资源供应者逐渐向全球规则制定者的角色转变,不再只是被动跟随,而是主动参与甚至主导全球战略资源的流向与使用规范。 说白了,这不仅是贸易手段,更是一种战略姿态。在过去几十年里,中国是世界工厂,资源和原材料出口是经济增长的重要支撑,但在高科技、半导体领域,中国总是面临着技术封锁和不对等竞争。 欧美一些国家动不动就以国家安全、出口管制为由,限制中国进口先进设备和核心材料,直接阻碍中国半导体和高端制造产业发展。 而这一次,中国用稀土管控和出口审批规则,回应了国际技术封锁,同时也释放了一个信号,你们玩得起“限制别人”,我们也可以“控制出口”。 更具体一点来看,稀土在半导体、光刻机以及新能源材料中扮演着不可替代的角色。光刻机是芯片制造的核心设备,而高精度光刻机制造离不开稀土元素。 14纳米及以下逻辑芯片的制造设备,以及256层以上存储芯片的测试和生产设备,更是全球顶尖半导体厂商的核心资产。 中国通过逐案审批的方式,等于给了自己一个“信息掌控权”,知道这些关键设备流向谁,用于什么目的,还能在必要时做出战略干预。这种控制力,不仅保护了中国的战略资源,也提高了对全球半导体产业链的影响力。 从经济逻辑来看,这是一种双赢策略。一方面,中国保护了自己的核心资源,不让战略物资随意流向可能产生技术封锁或竞争威胁的国家; 另一方面,通过出口审批和信息备案,中国可以积累全球产业链运作的动态信息,为未来在谈判、合作甚至产业布局中增加筹码。 其实,这次管控的意义比单纯的经济行为大得多。它展示了中国对全球产业链规则话语权的诉求。 以前,中国更多是被动接受国际贸易规则,被限制和封锁的时候只能受气,但现在,中国开始用自己的资源优势和市场地位,制定一些游戏规则。 你不能理解为“出口管制只是经济手段”,更应该看到背后的战略意图,在全球高科技产业链中,中国想要有发言权,想要别人按照自己的节奏玩这个产业链。 当然,这样的动作也不是没有风险。短期内,可能引发一些国际争议,甚至可能被解读为“贸易保护主义”或者“政治化出口管制”。 但是从长远来看,中国清楚自己的战略目标,稀土是战略资源,半导体设备是核心产业,掌控这些,就等于掌握了未来高科技和战略产业发展的主动权。 只要规则透明、审批有序,中国完全可以在国际舆论和产业博弈中占据更有利的位置。 更重要的是,这个动作体现了一个信号,中国在国际技术竞争中不再单纯依赖被动防御,而是主动出击。 过去几年,美国通过技术封锁和贸易限制,试图遏制中国高端芯片和半导体产业发展。 而现在,中国用稀土和设备审批的手段,表明自己有能力、有条件把握产业链关键节点,并利用手中的战略资源来平衡国际博弈。这种战略姿态的变化,不仅是经济手段,也是外交和科技战略的一部分。 从全球视角来看,中国升级稀土出口管控还会带来连锁反应。荷兰的光刻机出口,如果受到中国稀土审批影响,那么全球高端芯片生产可能会出现节奏调整,国际厂商需要重新评估供应链风险。 同时,这也会让其他国家看到,中国在产业链控制和战略资源管理方面的能力正在上升,对全球科技竞争格局产生潜在影响。 12月1日的这次稀土出口管控升级,不仅仅是一次单纯的贸易行为,而是中国在全球产业链、战略资源和技术博弈中展现出的主动权和战略思维。 它既保护了国家利益,也回应了国际技术封锁,同时提升了中国在全球半导体及稀土产业链中的话语权。 未来,随着中国在高科技产业链中的地位不断提升,这类措施可能会成为常态化的战略手段,用来保障产业安全、提升谈判筹码和维护国家战略利益。 这次升级管控,是中国用资源和规则,告诉世界一个信号,在全球科技和高端制造领域,中国已经不再是只会跟着规则跑的玩家,而是开始制定自己规则的力量。