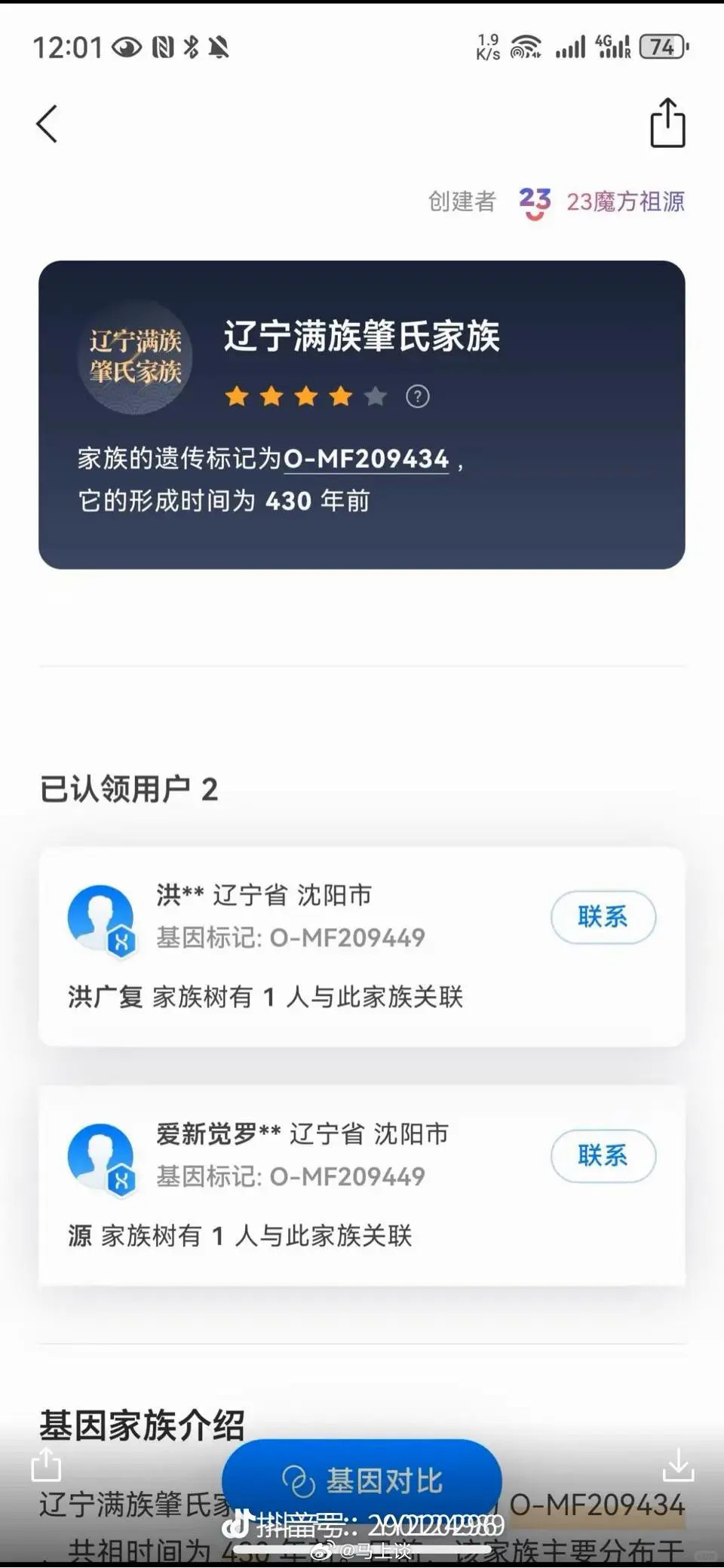

别再造谣了!复旦大学基因检测从未“证明”康熙是洪承畴之子 近期网上疯传“复旦大学通过基因检测证明康熙是洪承畴和孝庄私生子”,甚至有人拿“光绪帝基因异常”当佐证,把野史八卦包装成“科学定论”。但只要稍微较真核查就会发现,这完全是对学术研究的恶意篡改,是典型的“流量式造谣”。 首先必须明确:复旦大学从未发布过“康熙是洪承畴之子”的任何研究结论。所谓的“基因检测证据”,是造谣者对复旦相关研究的断章取义与凭空嫁接。 复旦确实做过爱新觉罗家族基因研究,通过对两家有完整家谱的远支后裔检测,确定其Y染色体单倍群为C-F14749,暂定为爱新觉罗家族遗传标志。 同时,清西陵光绪帝遗骸检测显示其Y染色体为O1b-F1759,属于汉族高频单倍群,与爱新觉罗家族标志存在差异。 但这一发现仅说明“光绪帝所属的帝系分支与远支宗室基因不符”,复旦从未将此与“康熙身世”挂钩,更未提及“洪承畴”。造谣者却自行脑补“向上追索到康熙”,毫无学术依据地将两个独立事实强行关联,本质是用学术研究的“边角料”编造狗血剧情。 退一步讲,即便不看基因研究,从基本史实出发,这个说法也早已不攻自破。 从时间与生理逻辑看,洪承畴1642年才投降清朝,而康熙出生于1654年,中间相隔12年。1654年时,洪承畴已61岁,孝庄也已51岁。要知道在医疗条件匮乏的古代,51岁女性早已过了生育期,61岁男性使女方受孕的概率趋近于零。 更关键的是,洪承畴降清后长期在南方任职,1653年起担任五省经略,忙于平定南明势力,1654年康熙出生时根本不在京城,毫无与孝庄接触的可能。 从宫廷制度与历史记载看,清朝后宫管理极为严格,后妃私见外臣几乎没有可能。《康熙朝实录》《清史稿》等所有官方史料均明确记载,康熙是顺治帝第三子,生母为孝康章皇后佟佳氏,出生时间、生母身份记录得一清二楚,从未有任何关于“身世存疑”的记载。而洪承畴的生平轨迹在史料中同样清晰可考,从降清到病逝,其任职、出行记录从未与孝庄产生过非正常交集。 那些被当作“佐证”的野史传闻,全是经不起推敲的牵强附会。孝庄不愿与皇太极合葬,是因她临终前明确表示“心恋顺治、康熙父子,不忍远去”,与皇太极昭陵相距过远,并非所谓“心虚”; 至于康熙与孝庄关系亲密,是因为顺治早逝,孝庄一手将其抚养长大并教导治国,实属正常祖孙情谊;至于“康熙因天花避痘被替换”,更是无稽之谈: 天花痊愈后容貌变化,根本无法成为“被换种”的证据,且清代皇子养育制度严格,乳母、太监等多人见证,绝无偷换可能。 说到底,这种谣言的传播,是造谣者精准利用了大众对“皇室秘闻”的猎奇心理,将学术研究碎片化、娱乐化,再用“科学”“基因检测”等看似权威的词汇包装,让谎言更具迷惑性。 但历史不是任人揉捏的橡皮泥,学术研究更容不得半点篡改。复旦的基因研究本是为了厘清皇室血脉传承,却被别有用心者歪曲成造谣工具,这既是对历史的不尊重,也是对学术的亵渎。 下次再看到“复旦大学证明康熙身世”这类说法,别忙着“吃瓜”,先想想:若真有如此颠覆性的发现,为何正规学术期刊未见一文,反倒是在各类八卦账号上流传?记住:野史再狗血也成不了正史,造谣再包装也掩不住漏洞,把学术研究当八卦素材,只会暴露自己的无知和浅薄。

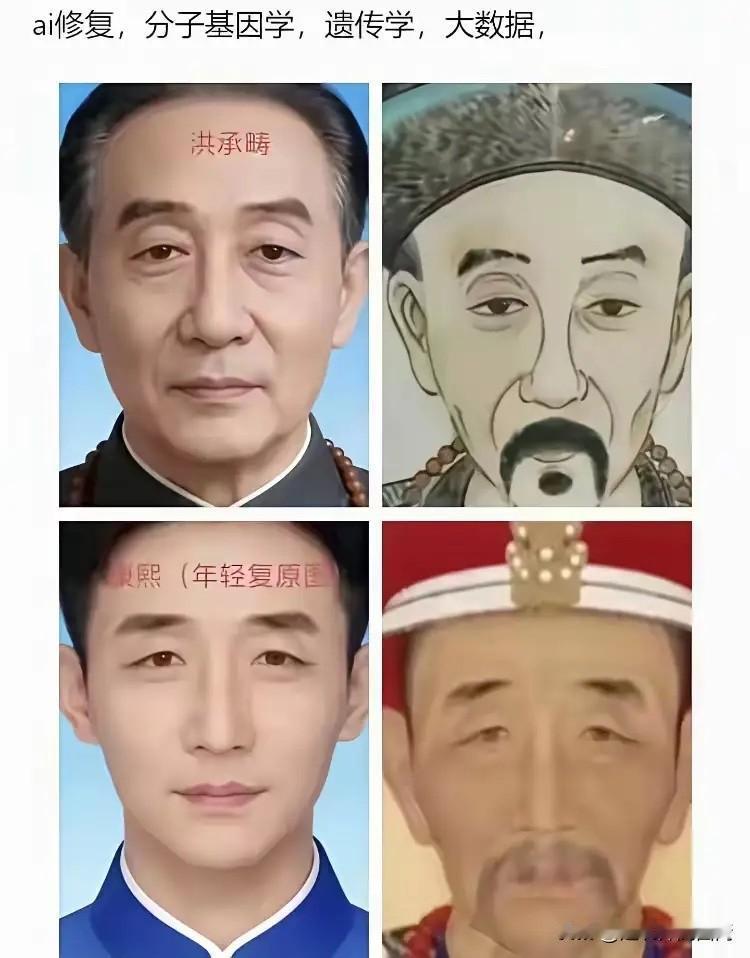

![🔻友站网友讲这些“野史”段子真是一套一套的[???]🔻我现在打开几个友站,首页](http://image.uczzd.cn/12503165721195445169.jpg?id=0)

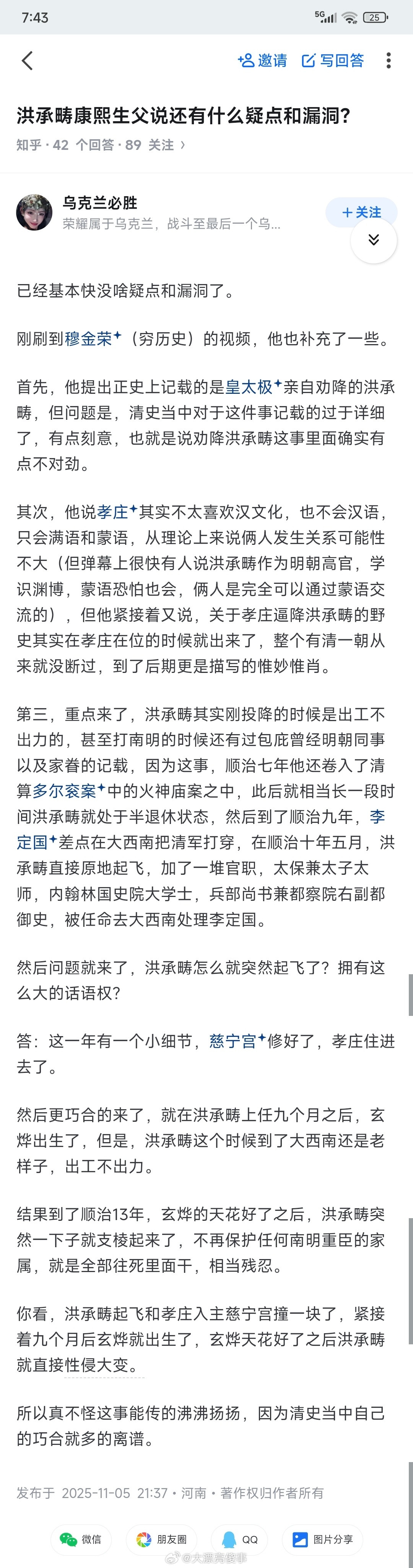

![洪玄烨瓜总结版本来了真真假假不重要,虚假的血缘宗族最好笑[doge]哪怕是在讨论](http://image.uczzd.cn/5837714108878258709.jpg?id=0)

阿里山

康熙幼年时北京多次爆发天花。为避免感染,他与乳母迁居福佑寺,但仍于2至3岁期间感染天花。康熙由乳母孙氏(曹玺之妻,曹寅之母)精心照料,最终痊愈,脸上留下轻微麻点,面容发生变化。注意这个“面容发生变化”,呵呵,这不就是狸猫换太子嘛

柔情似水

清实录清史稿你都信那我能说什么。满清大臣都是奴才是没有自己的意志和客观意识的,只要皇帝喜欢他们什么都敢写,但这种意识带入到史书编辑里面就会导致编出来的东西狗屁不通千篇一律,严重失真。清实录十个字里面有一个字能信就不错了。至于清史稿是民国时期北洋政府赞助一群遗老遗少编的但还是老毛病私货太多,导致大陆和台湾都不承认。严格意义上来说,满清是一个没有官方史书的朝代,因为乾隆认定的中国古代官方史书只有24史,但24史里面没有清史,这也是为什么满清野史这么流行的根本原因,你都没有官方史书那我想说什么都行,你又没有证据能彻底反驳我