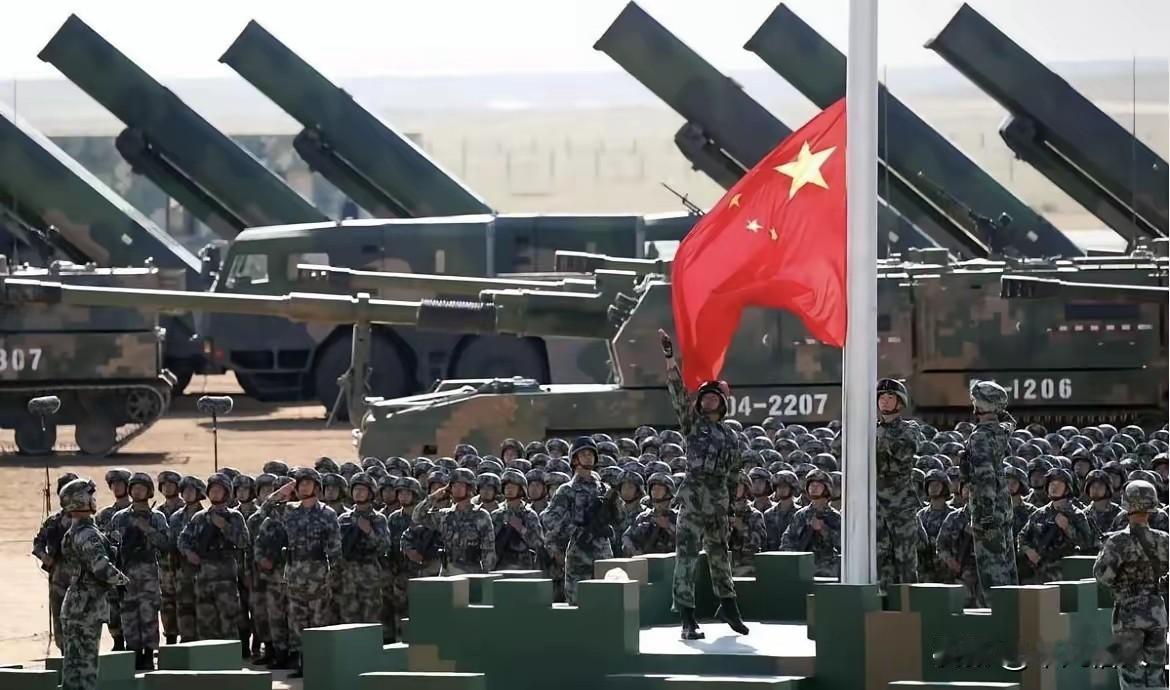

莫斯科电视台的“扎心”喊话,中国如何将“硬实力”转化为“真威慑”? 莫斯科电视台对中国“别以为有航母导弹就天下无敌”的喊话,看似刺耳,实则点破了国际政治的现实逻辑:威慑的核心不在于武器堆砌,而在于让对手相信“越线必付出不可承受代价”的确定性。中国已拥有全球顶尖的硬件(福建舰、歼-35、东风导弹),但如何从“装备优势”升级为“规则威慑”,仍是需突破的战略课题。 ------ 一、现实困境:硬件够硬,为何威慑仍不足? 中国军事装备的进步有目共睹:福建舰实现电磁弹射、歼-35隐身战机完成起降测试、东风-41洲际导弹覆盖全球……但美国航母仍频繁闯入南海,日本、澳大利亚、菲律宾在台海问题上不断试探。根源在于:对手认为中国的“红线”是弹性而非刚性,挑衅成本远低于收益。 1. 威慑的“三重漏洞” • 模糊性:中国对“红线”的表述常使用“严重后果”“坚决反制”等模糊词汇,缺乏具体触发条件(如某类舰机进入某海域即视为越线); • 滞后性:反制措施多为事后追责(如制裁企业、外交抗议),而非事前预警与实时处置; • 单一性:依赖军事手段威慑,未将金融、网络、舆论等非火力维度纳入体系化反制。 2. 对比俄罗斯:精准“打疼”的威慑艺术 俄罗斯面对北约东扩时,采取“小规模、高象征性”的威慑行动: • 2019年,俄军图-160轰炸机飞抵阿拉斯加海岸线,迫使美军F-22紧急升空; • 2024年,俄潜艇在北欧海域上浮示警,直接打断北约军演节奏; • 关键逻辑:不追求全面战争,而是选择对手核心利益点(如家门口安全)进行精准打击,使威慑成本与收益对等。 启示:中国需从“被动应对”转向“主动设局”,将威慑转化为可预测、可执行的规则体系。 ------ 二、战略升级:构建“军+法+网+财”四维威慑体系 现代威慑已超越军事范畴,需整合法律、网络、金融等非传统手段,形成“让对手疼在多处”的立体压力。 1. 军事维度:从“装备展示”到“规则威慑” • 划定“红线和后果表”: • 明确南海、台海等敏感海域的禁航区、禁飞区,例如“外国舰机进入XX海域12海里内,将触发电子干扰/实弹驱离”; • 公开反制流程:先警告、再锁定、后处置,每一步均留存证据并实时播报。 • 案例参考: • 2016年南海仲裁案后,中国通过军演与岛礁建设将“实际控制”转化为“规则认可”; • 未来可进一步细化:如“某国舰机一年内三次越线,将触发对其在华企业的税务审查”。 2. 非军事维度:填补威慑空白 • 金融战: • 对挑衅国家实施SWIFT系统限制(如伊朗模式),或冻结其在华资产(参考美国对俄制裁); • 推动数字人民币跨境结算,削弱美元在争议海域贸易中的使用。 • 网络战: • 建立“网络反制清单”,对支持台独的境外机构实施DDoS攻击或数据泄露; • 公开警示:“某机构资助台独分子,其在中国市场的服务器将面临72小时断网”。 • 舆论战: • 组建国际媒体联盟,用多语种揭露挑衅行为(如菲律宾在仁爱礁的补给行动); • 制作可视化报告:“每一次越线,中国反制成本仅占对方损失的1/10”。 3. 执行力:打造“可感知的疼” • 流程标准化: • 发现越线→取证固定→分级处置(经济/网络/军事)→全球播报结果; • 例如:澳大利亚军舰闯入西沙海域,中国可先切断其驻华企业供应链,再公布雷达锁定视频。 • 升级阈值设计: • 初次越线:经济制裁+舆论谴责; • 二次越线:网络攻击+军事驱离; • 三次越线:实质性军事行动。 核心逻辑:通过“可复制的惩罚”建立“威慑履约档案”,使对手形成“越线即亏损”的条件反射。 ------ 三、底线思维:威慑与和平的平衡术 莫斯科电视台的喊话提醒我们:威慑的终极目的是避免战争,而非引发冲突。中国需在“敢打疼”与“控风险”间找到平衡点。 1. 止损点与脱身线 • 每次反制后需设定“收场机制”,例如: • 军事驱离后,通过第三方渠道传递“此次为警告,下次无预警攻击”; • 经济制裁后,保留“部分解除限制”的谈判空间。 2. 外交与经济稳局 • 威慑行动需配合“胡萝卜政策”,例如: • 对遵守规则的国家开放市场(如RCEP框架下); • 对改弦更张的挑衅者提供“安全合作”选项(如中菲联合军演)。