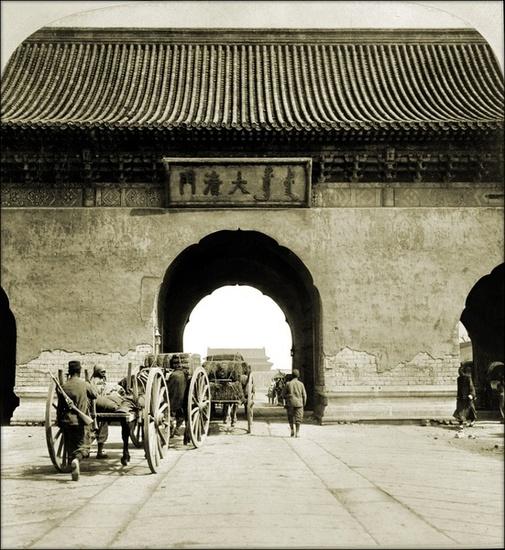

清政府被推翻后,孙中山想把“大清门”的牌匾改刻“中华门”,然而工匠把牌匾拆下之后,一看背面全都傻眼了! 辛亥革命后,旧王朝倒了,正值“百厄除尽,万象更新”之际,新成立的民国总觉得得改点什么,才像个新样子。 当时皇城根下那道大门还立着,挂的“大清门”牌匾看着就扎眼,改个名字成了顺理成章的事,琢磨来琢磨去,定了叫“中华门”。 “大清门”作为紫禁城的正门之一,在明朝永乐年间建的,一开始叫“大明门”,是皇城真正的门面。 那会规矩大,文官到这儿得下轿,武官得下马,除了皇帝出巡或者办大典,平常大门紧闭,就连皇家娶媳妇,也只有正牌皇后的轿子能从中间那扇门进,其他嫔妃只能走侧门,这份讲究足见它的分量。 后来清朝进了关,要立自己的规矩,就把牌匾换了,改成“大清门”,连带着门联都换了新的,这门面换得挺彻底。 民国要改匾的时候,有人出了个主意,说原来那“大清门”的匾是青金石琢的字,镶在石头上,料子金贵得很,直接扔了可惜,不如拆下来翻个面,在背面刻上“中华门”,省钱又省事儿,还能快点挂上,赶得上庆典。 这主意听着挺好,工匠们立马就动手拆匾,脚手架搭起来,费劲把沉重的石匾卸下来。 可当几个人合力一翻,当场就傻眼了,背面清清楚楚刻着“大明门”三个大字,敢情清朝人当年也动过一样的心思! 那会满族人刚进北京,估计也是觉得重新做块石匾麻烦又费钱,就把明朝的匾翻了个面,刻上自己的国号挂上去。 两百多年过去,民国的人居然想到一块儿去了,没成想被前人抢了先。 这一下计划全打乱了,总不能把匾劈成三块,为了赶上中华民国迎来了第一个国庆日庆典,他们只能赶紧另想办法。 于是他们连夜赶制一块木匾,找了京兆尹王冶秋写了“中华门”三个字,赶在庆典前一天挂了上去,后来没过几年,又换成了竖着挂的宫廷样式牌匾。 至于那块两面都刻了字的石匾,倒成了宝贝,被好好收了起来,后来在新中国建立后被交到故宫博物馆。 改门匾看着是改个名字,实则是改门面下的正统性,每个新朝代上台,都想在这些显眼地方留下自己的印记,告诉天下人现在谁说了算。 可真到动手的时候,又得盘算着省钱省力,哪怕是改“国门”的匾,也免不了沾点烟火气的务实。 李自成当年进北京,还想过把它改成“大顺门”,可惜没等刻好匾就败走了。 民国那木匾挂上去没几年,张勋复辟的时候又给换下来过,折腾了好几回。 再后来,扩建天安门广场,那道立了几百年的门连同周围的千步廊、棋盘街一起被拆了,原址上后来建了毛主席纪念堂。 历史有时候就这么有意思,宏大的改朝换代,往往藏在一块匾、一道门这样的小物件里。 那些被刻意抹去的旧痕迹,说不定在哪天就会冒出来,告诉你过去到底发生过什么。 不用讲太多大道理,就看那块两面刻字的石头,三个朝代的来来去去就都明明白白了。

![有位网友说:“爱国,卖国,普通人的一厢情愿”[捂脸哭]其实想想,很有意思。他说的](http://image.uczzd.cn/18290966958306402664.jpg?id=0)