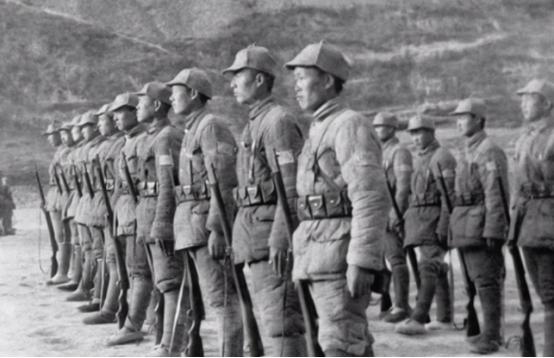

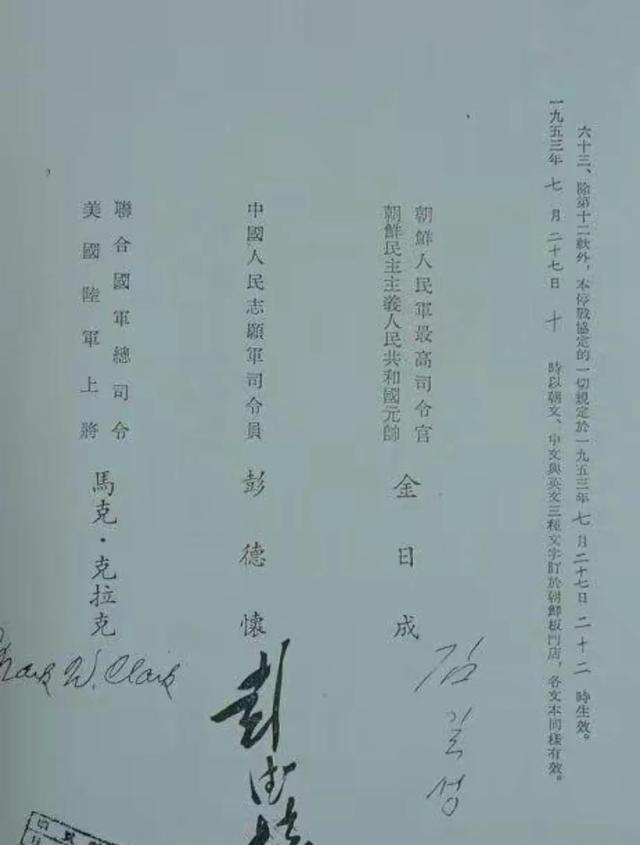

从甲午战败到抗美援朝胜利,中国为啥只用了不到60年?其实,如果从1938年南京城头飘起膏药旗算起,我们仅用13年就迫使美军退回了三八线,完成了一场震惊世界的涅槃。 当年甲午战争输得那叫一个憋屈。清朝手里攥着亚洲第一的北洋水师,兵力火炮都压过日本,却被打得割地赔款。 最讽刺的是,日军进攻大连湾时,清军连炮弹都没打几发就溜了,白送对方上百门崭新火炮和两千多万发子弹。 说到底根本不是武器差多少,而是整个国家得了“软骨病”。朝廷大佬李鸿章眼看着属国琉球被吞并,居然跑去求美国卸任总统调停;日军都打上门了,他还幻想“谁先开战谁理亏”的国际公例能救命。这种从上到下的畏战心态,让日本看穿大清就是纸老虎。 更致命的是整个统治集团早就烂透了。将领们忙着把军粮偷运到烟台换银子,军舰数年不添新装备,军费甚至被挪去修园子。 老百姓根本不知道为何而战,辽东烽火连天,南方却照样歌舞升平。反观日本,天皇带头一天只吃一顿饭也要造军舰,全国上下同仇敌忾。这种国家意志的差距,比船坚炮利更致命。 但正是这种刻骨铭心的失败,反而激醒了沉睡的巨兽。甲午之后,无数人开始拼命寻找救国之策。戊戌六君子血洒菜市口,辛亥革命党人前仆后继,新文化运动猛吹思想风暴……直到马克思主义的火种燎原,才终于找到能烧透旧世界的烈焰。 共产党带着“为人民而战”的信念,把红色基因注进了民族血脉。上甘岭的志愿军能顶着炸弹雨死守坑道,就是因为清楚自己“为何而战、为何而死”。这种精神原子弹,比美军的凝固汽油弹厉害多了。 毛主席那句“钢少气多”点透了关键。入朝初期志愿军用的还是万国牌杂式武器,空军刚满百架飞机,炮兵连炸药包都得精打细算。 可就是这样一支部队,靠夜袭迂回和穿插分割,把武装到牙齿的“联合国军”打得退守三八线。当美军迷信火力覆盖时,志愿军发明了坑道防御体系;对方依赖空中补给时,咱们专打运输线。这套“你打你的,我打我的”的智慧,让西方军事家直呼看不懂。 更绝的是“边打边建”的升级策略。战争期间中国疯狂引进苏联装备,三年里空军扩编到三千多架飞机,炮兵扩充到近两百个团,连坦克兵都靠着“手把手教”的速成班冲上一线。这可不是简单的武器换代,而是整个战争思维的进化。 金城战役时志愿军已经能打出28分钟1900吨炮弹的饱和攻击,步兵、坦克、工兵协同推进——这和在大连湾一触即溃的清军早已是天壤之别。 这场淬炼还催生了国家能力的蜕变。清政府动员能力差到需要临时抓壮丁,而新中国却能开展捐献飞机大炮运动,老百姓抢着捐出相当于3710架战斗机的财富。 更别提第一个五年计划在战火中启动,每年经济增速高达15%。苏联的156项援建就像给中国移植了全套工业骨骼,哈尔滨军事工程学院等200多所院校更是批量生产着现代化人才。甲午时连炮弹都造不出的国家,现在居然能自产喷气战机了。 最根本的蜕变在于军队灵魂的重塑。北洋水师打仗时还惦记着保护李鸿章的家当,志愿军却高喊“背后就是祖国”。 当黄继光用胸膛堵枪眼,杨根思抱着炸药包冲敌群时,他们诠释的是“除了胜利一无所求”的信仰之力。这种精神气场甚至震慑了对手——美军至今想不通,为什么冰天雪地里缺衣少食的中国兵能顶着炮火反复冲锋。 所以这场逆袭绝非偶然。它是百年屈辱逼出的绝地反击,是正确道路选择激发的民族潜能,更是无数牺牲浇灌的精神胜利。当彭德怀在停战协定上签字时,他身后站着的已不再是甲午那个任人宰割的民族,而是“学会了打近代陆地战争”的东方雄狮。西方海岸架几门大炮就能征服一个国家的时代,彻底被扔进了历史垃圾堆。