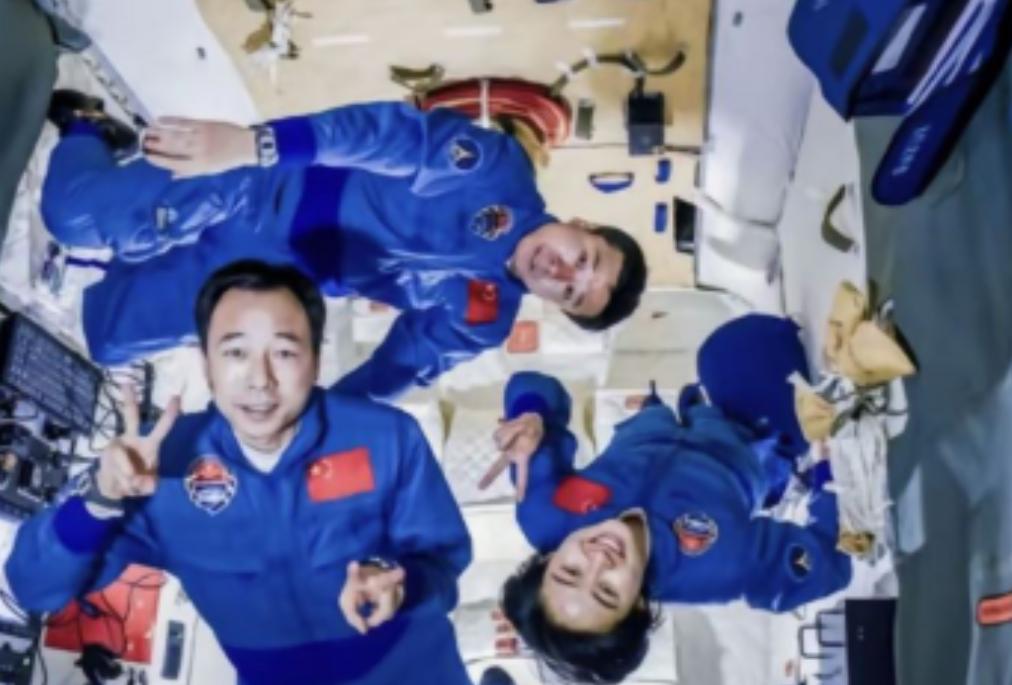

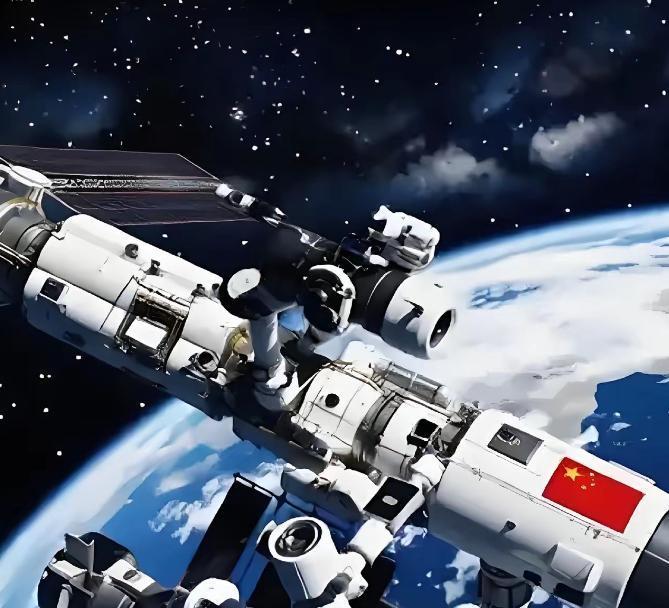

为什么大家都不提中国空间站了?因为没脸提,跟国际空间站差距太大!中国空间站可不是“没消息”了,而是从“大张旗鼓搞建设”变成了“踏踏实实搞运营”。 最近有一种声音出现,说中国空间站在2022年完成T字构型之后,似乎就变得不怎么出现在公众视野里了。 造成这种感觉的原因,不是空间站不重要了,而是它的角色发生了变化,它从最初大家都盯着看的建设项目,逐渐转变成长期稳定开展科学研究的平台。 在建设阶段,每次发射、组装、舱段对接,都会引发大量报道,镜头不断,这样的过程观赏性强。 但进入科研阶段后,大部分工作都发生在站内的实验柜和科研模块里,推进细节不适合天天公开,同时科研数据也需要时间积累,所以外界感觉“安静”,但这其实是科研平台正常运行的表现。 目前,中国空间站的核心价值集中在持续输出科研成果,比如,科学家在轨加热一种特殊合金,把温度提升到三千摄氏度以上。 为了实现这种实验,需要精确的温控设备和隔离系统,在地面很难达到这样的条件,这组数据可用于开发新型耐高温材料,对核能结构件、航空航天发动机等方向有直接参考意义。 工程设计方面,中国空间站跟国际空间站存在明显的时代差异,后者建设时间长,技术体系偏早期,现在面临设备老化、维护成本高的问题。 中国空间站在设计时,就考虑了未来几十年的运行需求,其推进系统效率更高,所需燃料更少,生命保障系统循环比例更高,能有效减少地面补给次数,提高整体运营稳定性。 运输补给也是关键环节,天舟七号货运飞船完成了6.5小时快速交会对接,这代表我们可以在紧急情况下快速补给燃料、设备和耗材,提升空间站应对突发情况的能力。 地面基础设施也在升级,酒泉卫星发射中心部署了“智慧发射场”系统,利用人工智能分析发射前监测数据。 原本需要大量人工逐项检查的流程,现在能在更短时间内完成,而且系统可以自动识别异常,不容易遗漏问题。 通过这些技术上的提升,发射任务风险降低,调度效率提升,为空间站长期运行增加安全系数。 如今,中国可以自主规划舱内设备,安排科学任务,并邀请其他国家的团队以合作方式加入,这种变化体现了技术体系的完整性和话语权的提升。 目前,已经有来自十几个国家的实验项目进入空间站,意大利的高能宇宙辐射探测装置、瑞士的伽马爆偏振探测仪等设备都已经在轨运行,产生数据。 这意味着中国在履行对外开放承诺,同时为全球科研提供平台。 随着国际空间站退役时间临近,在相当长的一段时期内,中国空间站可能成为太空中唯一的大型长期运行实验设施。 其轨道位置、设备先进程度、兼容性等条件,都将吸引更多国家参与合作,这种趋势是不可忽视的。 这样看来,中国空间站不是“不做事”,而是进入了长期、持续、稳定产出的阶段,科研平台最大的特点就是周期长、过程严谨、成果沉淀,不会每天制造爆点。 这种“安静”本身,就是系统成熟、运转顺畅的表现,现在所做的一切,都是在为未来积累技术储备、实验数据、国际合作经验。 这些成果会在关键时刻发挥作用,为国家科技实力提供支持,也会对人类进一步进入太空提供必要条件。