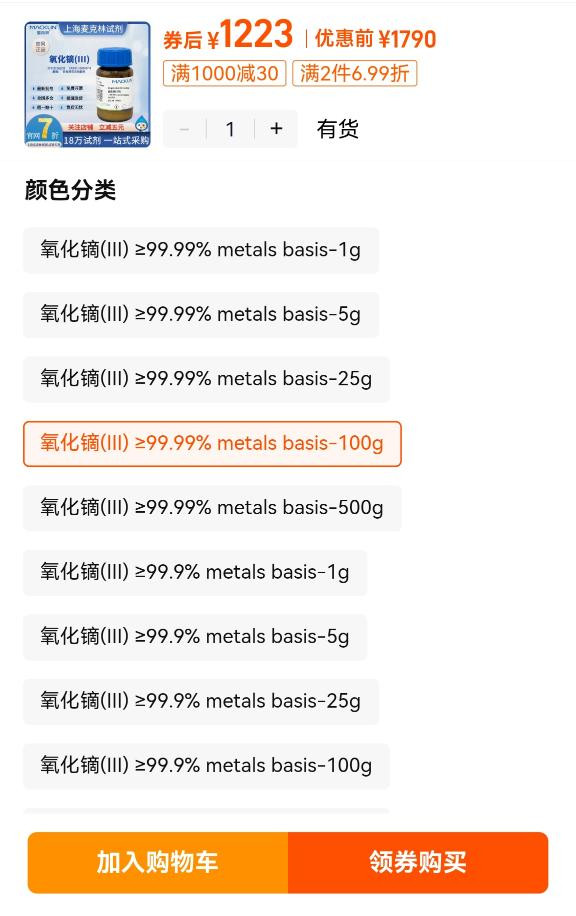

杀鸡儆猴,中方开始动真格了!德国想买稀土,就必须先交敏感数据。中国的“稀土战”把德国打急眼了?德国央行行长不顾体面,要对中国“干票大的”,我方直接开始反制,必须交出数据! 看到德国央行行长那番 “要干票大的” 狠话,谁都能感受到这场围绕稀土的博弈有多激烈,但很少有人知道,这背后藏着的不只是贸易纠纷,更是大国之间的战略较量。 全球近九成的稀土加工产能都握在中国手里,这种优势不是一天两天形成的,而是几十年布局的结果。对德国来说,稀土可不是普通原材料,汽车电机、风力涡轮机这些支撑经济的核心产业,少了镝、铽这些稀土元素根本玩不转。 原本德国企业还能和中方协商价格,现在随着中方出口管制收紧,他们首先要担心的已经不是涨价,而是能不能拿到货。 更让德国企业头疼的是,部分稀土产品价格已经涨了两倍,想要拿到出口许可证,还得按要求提交供应链相关数据。 中方出台这些措施绝非一时兴起,而是有实实在在的现实考量。之前就有美国企业通过各种隐蔽手段走私中国稀土,有的把稀有金属灌进塑料模特里,有的混在瓷砖胶里分批运走,半年时间走私量就高达三千多吨。 为了防止稀土被转用于敏感领域,也为了维护全球供应链的合规有序,中方升级管制措施完全是国际通行做法。 有意思的是,虽然德国央行行长纳格尔在公开场合放狠话,说必要时要对中国采取 “强硬行动”,甚至暗示 “报复是最后手段”,但他话里话外还留着余地,希望能找到合作空间,这种矛盾的表态恰恰暴露了德国的两难处境。 德国政商界的态度早就出现了分裂,企业界比政客们清醒得多。不少德国企业已经主动提交了相关数据,顺利拿到了进口许可,毕竟生产线停摆的损失谁也扛不起。 德国外长之前还想靠推迟访华施压,结果遭到国内各界反对,不得不改口说只是 “推迟而非取消”,还急着要和中方通话重新安排行程。 这种先硬后软的转变,说到底还是因为德国经济对中国稀土的依赖度太高,所谓的 “强硬手段” 根本经不起现实考验。 中方一直秉持着负责任的大国态度,专门为欧洲企业设立了稀土出口 “快捷通道”,上半年超过六成的欧盟企业都通过这个渠道拿到了许可。 驻慕尼黑总领事也明确表示,稀土出口从来不是中欧之间的问题,只要遵守规则,正常贸易需求都能得到保障。 反观德国一些政客的表态,更像是政治表演,既想保住自身利益,又不想放下傲慢姿态,这种摇摆不定的做法只会让局势更复杂。 中国从不是要垄断市场,而是希望建立更公平透明的贸易秩序。稀土开采加工对环境的破坏极大,中国曾经承担了全球九成的需求,付出了沉重的环境代价,现在的管制措施也是为了实现可持续发展。 德国企业如果能看清形势,遵守国际规则,完全不用为供应问题发愁。那些喊着要 “强硬反制” 的声音,说到底还是没认清现实 —— 在稀土产业链上,中国的优势不是短期能被替代的,合作共赢才是唯一出路。 这场围绕稀土的博弈,本质上是规则与霸权的较量,中国用合理合法的手段维护自身利益,既展现了实力也守住了底线。 那么大家觉得,德国最终会选择务实合作还是继续硬扛?欧洲的 “反胁迫工具法案” 真的能奏效吗?欢迎在评论区留下你的看法。