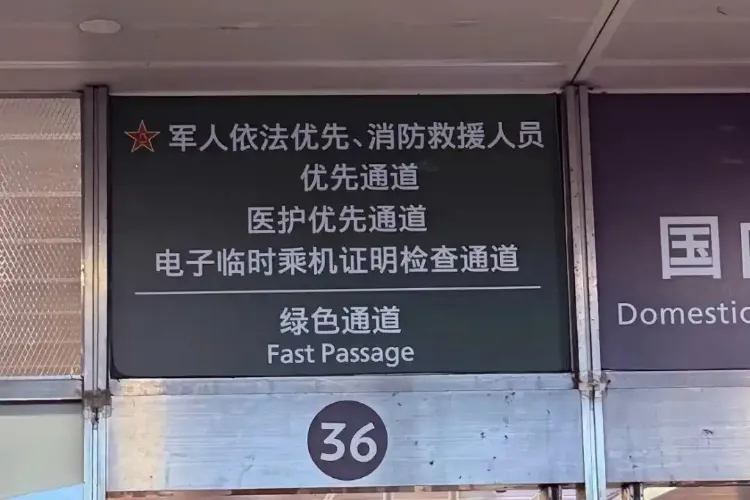

#法律为见义勇为医护撑腰#【南都快评:“医护优先通道”为旅途急救打开方便之门】#如何让医护敢走优先通道#一直以来,在飞机或高铁上医护出手勇救旅客的新闻屡见不鲜,他们见义勇为获得了社会广泛赞誉和支持。有感于医护人员的辛劳和奉献,近年来越来越多的高铁站、飞机场为医护人员设置了优先通道,获得了社会的点赞,但争论也一直存在。近日一张机场“医护优先通道”的图片,在社交平台再次引发广泛讨论,有部分网友称这个通道为“自投罗网通道”,直言医护人员不敢走。

“自投罗网通道”之说虽然比较过激,但也并非毫无依据。医护人员肩负着救死扶伤的使命,一旦在公共场所遇到紧急医疗状况,人们自然期待他们能挺身而出。但医护人员并非超人,尤其是在飞机、高铁等相对特殊的环境中,医疗设备和条件有限,施救难度较大,即便医护人员全力以赴,也未必能确保万无一失。然而,一旦施救结果不尽如人意,医护人员很可能面临来自患者家属的指责,甚至陷入法律纠纷。医护人员若不能百分百完美抢救成功,自己就可能成为被攻击的对象。

不过,从另一个角度看,这样的担忧实属多虑。医师法规定,国家鼓励医师积极参与公共交通工具等公共场所急救服务,医师因自愿实施急救造成受助人损害的,不承担民事责任。民法典第一百八十四条也明确指出,因自愿实施紧急救助行为造成受助人损害的,救助人不承担民事责任。这些法规为医护人员参与公共场所急救提供了坚实的法律后盾,让他们在施救时能够没有后顾之忧。并且机场和航司也明确表示,即使开通了这个通道,广播寻医也遵循自愿原则,医护人员完全可以根据自己的意愿和实际情况决定是否出手相助。

当然,部分医护人员不敢走这个优先通道,也确实暴露出一些问题。当前社会在急救知识普及和公众认知方面还存在不足,不少人对急救的理解还停留在表面,认为只要医护人员出手,就必须保证急救成功。此外,有人认为,医护人员必须持证行医,否则就要追究责任。这种认知给医护人员带来了很大的心理压力,他们的专业性成为参与急救的一个包袱,让他们反而不如普通民众放得开。此外,一旦发生纠纷,即使法律给予他们保护,但医护人员可能仍需花费大量的时间和精力,去证明自己的施救行为符合规范,这也让一些医护人员望而却步。

因此,鼓励医护人员积极参与急救,除了开通优先通道之外,还应该出台一系列配套举措。比如要进一步完善相关细则,明确在公共场所急救过程中各方的权利和义务,简化纠纷处理流程,为医护人员提供更加便捷、高效的法律与规则保障。社会多方力量的参与鼓励也至关重要,比如中国东航与上海医师志愿者联盟战略合作,数百名医生自愿成为“空中守护者”,类似模式值得总结推广。机场、高铁等公共场所也应配备更加完善的急救设备和药品,以及通过互联网诊疗等渠道,给予现场医护人员远程协助,为医护人员施救提供更好条件。

医护人员在专业知识和技能方面具有天然优势,能够在紧急时刻为患者提供及时、有效的救助。“医护优先通道”的设立,是对医护人员价值的认可和尊重,也为旅途急救打通了一道方便之门。假如这一模式能够得到完善和普及,不仅“广播找医生”变得快速便捷,医护人员能够协作施救,而且还传递出社会对医护人员的关爱。期待这个通道越走越宽,医护人员普遍愿意通过此通道,为需要帮助的人及时伸出援手。 作者:罗志华