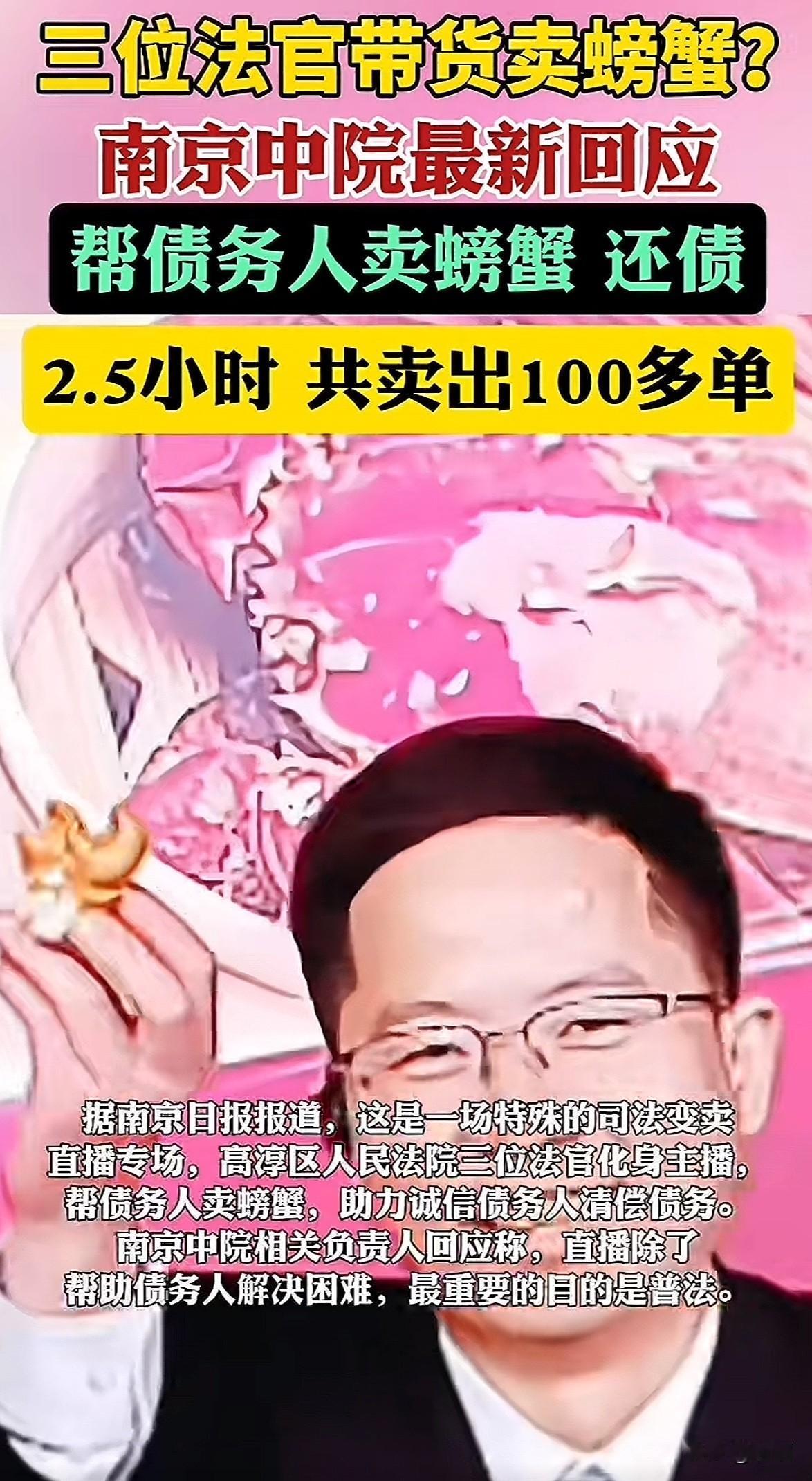

“法官带货卖螃蟹!”10月31日,江苏,南京市中级人民法院的微信公众号直播间里,进行了一场特殊的直播,这并非普通带货,而是法院在执行案件中,通过销售当地特产螃蟹来筹集资金偿还债务,网友:以为眼花了。[得意] 直播结束后,订单已开始打包发货,这次直播销售情况良好,由于生鲜产品从展示到配送环节复杂,工作量较大,后续是否继续开展此类活动尚不确定。 所有销售收入将进入法院专用账户,实行专账管理,确保用于清偿对应案件债务,整个过程依法依规进行。 这种方式既实际帮助了债务人,也让司法工作更接地气,法官在介绍产品时,还穿插讲解了相关法律知识,让一场带货直播同时成为生动的普法课堂。 法院工作人员以往执行工作多以司法拍卖为主,这次尝试处置生鲜产品确实面临不少挑战,从产品筛选、订单处理到冷链物流,每个环节都需要细致安排,也为今后处理类似案件积累了经验。 这种方式既维护了债务人的尊严,也给了他们重新开始的机会,这种创新的形式让司法工作更加透明可感,法官走下审判台,走进直播间,用大众喜闻乐见的方式普及法律,拉近了法律与日常生活的距离。 这种新模式也带来新的考验,生鲜产品的时效性、物流保障、售后服务等,都对法院的工作提出了更高要求,如何在创新同时确保程序规范、资金安全,是需要持续关注的问题。 看了南京法院直播卖螃蟹还债的新闻,网友们的评论真是炸开了锅,说什么的都有,特别热闹。 “这才是为人民服务,法律有温度!不像以前,一说执行就想着冻结、拍卖,现在能这么灵活地帮人解决实际困难,点个赞!” “法官亲自质检,这螃蟹肯定足斤足两,买得放心!” “今天能直播卖螃蟹,明天会不会直播卖别的?这个口子一开,边界在哪里?会不会有债务人趁机钻空子?” “法官和书记员的时间精力也是司法成本,去打包发货了,别的案子会不会被耽误?这笔账算过吗?” “螃蟹的定价谁定的?会不会偏袒债务人卖高价?或者为了快速出手压低价?怎么监督?” “法官小哥介绍螃蟹的时候,会不会一不小心就带出法言法语?比如‘此蟹膏肥黄满,证据确凿’?” “看来以后考公务员,除了申论行测,还得加点直播带货的培训才行啊。” “任何创新都必须以严格的程序公正和透明的监督机制为前提,确保好事能办好,不会跑偏。” 您认为法院直播帮债务人还债,是值得推广的“司法温度”,还是可能模糊职责界限的“不务正业”?在评论区说说你的观点吧! 信源:上游新闻